Le 27 février 1913, à 4h15 du matin, le verdict tombe pour les membres survivants de la bande à Bonnot après 25 jours de procès à la cour d’assises de la Seine à Paris. Cette décision marque la fin judiciaire d’une des affaires criminelles les plus retentissantes de la Belle Époque.

La bande à Bonnot est un groupe d’anarchistes illégalistes qui sévit en France entre 1911 et 1912. Ses membres, adeptes de la « reprise individuelle », se distinguent par l’utilisation novatrice d’automobiles dans leurs braquages, ce qui leur vaut le surnom de « gang des autos rouges ». Leur action mêle criminalité et idéologie anarchiste, fascinant l’opinion publique de l’époque.

Jules Bonnot, né en 1876 dans le Doubs, est le meneur charismatique du groupe. Ouvrier devenu anarchiste, il forme sa bande fin 1911 à Paris. Bonnot incarne la figure du bandit social, rejetant l’autorité et justifiant ses actes criminels par une idéologie politique. Son parcours de vie difficile et ses convictions anarchistes le poussent vers une vie de hors-la-loi.

Tu apprécies mes contenus. Clique ici pour soutenir l'édition de cet almanach.

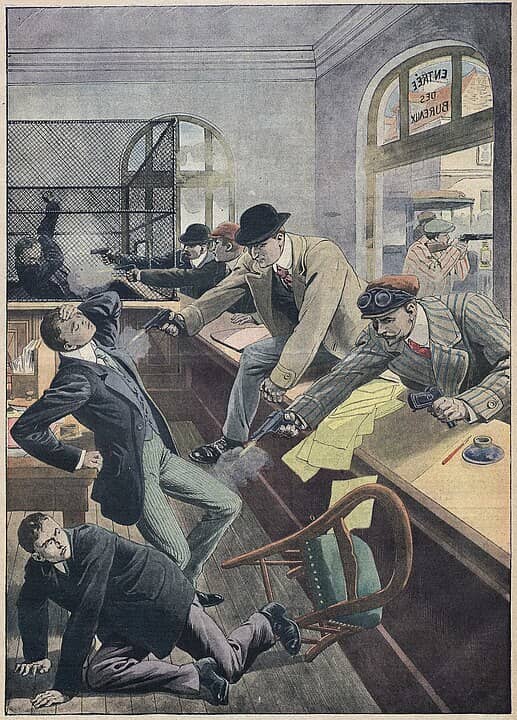

Les crimes imputés à la bande sont nombreux et violents. Ils comprennent le premier braquage en automobile de la Société Générale à Paris le 21 décembre 1911, le vol d’une limousine à Montgeron avec assassinat du chauffeur et du propriétaire le 28 février 1912, suivi le même jour du braquage meurtrier de la Société Générale à Chantilly. D’autres braquages, meurtres et fusillades avec les forces de l’ordre leur sont également attribués.

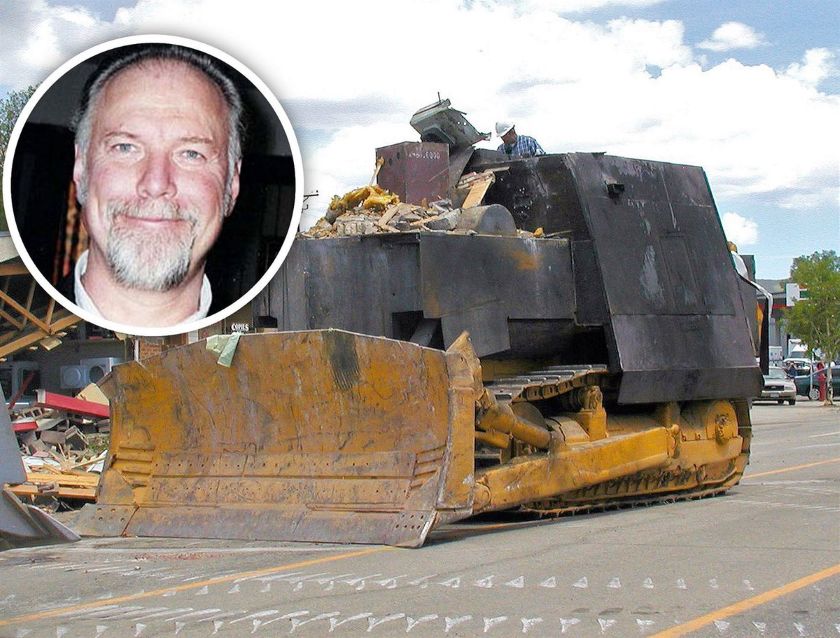

La bande est finalement stoppée au printemps 1912 lors d’opérations spectaculaires. Jules Bonnot est mortellement blessé lors d’un siège à Choisy-le-Roi le 28 avril 1912. Les derniers membres en fuite, Octave Garnier et René Valet, sont tués lors d’un siège à Nogent-sur-Marne les 14 et 15 mai 1912. Ces événements mobilisent des moyens considérables et attirent l’attention du public.

Le verdict du 27 février 1913 prononce des peines sévères pour les membres restants. Raymond Callemin, André Soudy, Antoine Monier et Eugène Dieudonné sont condamnés à mort. Paul Metge et Edouard Carouy écopent des travaux forcés à perpétuité. Victor Serge (Kibaltchiche) est condamné à 5 ans de prison. D’autres reçoivent des peines plus légères, tandis que certains, dont Rirette Maîtrejean, sont acquittés. Ces condamnations marquent la fin définitive de l’épopée de la bande à Bonnot.

Les brigades du Tigre ne s’en laissent pas compter

La bande à Bonnot fascine la société et les médias de l’époque. Les journaux relatent abondamment leurs méfaits, contribuant à créer une véritable mythologie autour de ces « bandits en auto ». Leur utilisation novatrice d’automobiles et d’armes modernes pour leurs braquages attire particulièrement l’attention. Si la presse les dépeint initialement comme de dangereux criminels, leur image évolue progressivement vers celle de rebelles romantiques s’opposant à une société perçue comme injuste. Cette ambivalence entre terreur et fascination marque profondément l’opinion publique.

Pour stopper la bande, des moyens considérables sont déployés, notamment par les Brigades du Tigre. La police mobilise des centaines d’hommes, utilise les dernières technologies comme le télégraphe et le téléphone, et s’équipe d’automobiles pour poursuivre les malfaiteurs. Un important dispositif de surveillance est mis en place, s’appuyant sur un réseau d’informateurs. Les enquêteurs utilisent également des techniques modernes d’investigation, comme le fichage des criminels avec empreintes digitales et la balistique.

Le siège de Choisy-le-Roi, où Jules Bonnot est retranché, mobilise un impressionnant dispositif policier. Des centaines d’hommes, dont un régiment de zouaves équipé d’une mitrailleuse, encerclent la maison. Après cinq heures de fusillade, la police décide d’utiliser de la dynamite pour faire sauter la bâtisse. L’explosif est dissimulé dans une charrette à fourrage. Après l’explosion, le chef de la « brigade des anarchistes », Xavier Guichard, mène l’assaut final qui aboutit à la mort de Bonnot.

Le siège de Nogent-sur-Marne, où se cachent Octave Garnier et René Valet, prend une ampleur encore plus importante. Près de 500 hommes en armes, dont des policiers, des gendarmes et des zouaves, sont mobilisés. Le siège attire des milliers de spectateurs, créant une atmosphère de spectacle macabre. La fusillade dure neuf heures, se prolongeant tard dans la nuit. Les forces de l’ordre utilisent des torches à acétylène pour éclairer la scène. L’opération se termine par la mort des deux anarchistes aux premières heures du matin.

Les Brigades du Tigre, officiellement nommées « Brigades régionales de police mobile », sont créées en 1907 par Georges Clemenceau. Elles comptent 12 brigades réparties sur le territoire français, chacune couvrant plusieurs départements. Équipées de moyens modernes comme des automobiles, des appareils photographiques et des laboratoires mobiles, elles utilisent également les dernières techniques scientifiques d’investigation. Dans les deux premières années de leur existence, les Brigades obtiennent des résultats impressionnants : 2 695 arrestations, dont 65 meurtriers, 283 escrocs et 193 cambrioleurs appréhendés. Leur efficacité dans la lutte contre le grand banditisme, notamment dans l’affaire de la bande à Bonnot, contribue à moderniser et à professionnaliser la police française.

Des malfaiteurs aux idées anarchistes

L’action politique de la bande à Bonnot s’inscrit dans le courant anarchiste illégaliste du début du 20e siècle. Ils adoptent la stratégie de la « propagande par le fait », commettant des actes illégaux pour tenter de provoquer l’effondrement de la société et déclencher une révolution. Leurs braquages et vols sont justifiés idéologiquement comme des actes de « reprise individuelle » face aux inégalités sociales. Cependant, leurs actions dérivent rapidement vers le crime pur, s’éloignant de toute justification politique cohérente.

L’idéologie anarchiste repose sur le rejet de toute forme d’autorité et de hiérarchie, prônant l’abolition de l’État et du capitalisme. Elle vise à créer une société basée sur la liberté individuelle, l’égalité sociale et l’entraide mutuelle. Les anarchistes croient en l’auto-organisation des individus et des communautés, sans recours à un pouvoir centralisé. Ils défendent l’action directe, l’autogestion et la démocratie directe comme moyens de transformation sociale.

L’anarchisme évolue au fil du temps, passant de l’action insurrectionnelle à des formes plus organisées de militantisme. Au 19e siècle, il se manifeste par des attentats et des actes de propagande par le fait. Au début du 20e siècle, il s’oriente vers l’anarcho-syndicalisme et l’action de masse dans les syndicats. Après la Seconde Guerre mondiale, il se diversifie en de multiples courants et s’implique dans divers mouvements sociaux. Aujourd’hui, l’anarchisme s’exprime à travers des pratiques alternatives, des luttes écologistes et des mouvements anti-autoritaires.

En France, au début du 20e siècle, le mouvement anarchiste se tourne vers l’action de masse, principalement dans les syndicats naissants. Des figures comme Fernand Pelloutier, Paul Delesalle et Émile Pouget développent les bases théoriques et pratiques du syndicalisme révolutionnaire et de l’anarcho-syndicalisme. Les anarcho-syndicalistes défendent l’idée que les syndicats doivent lutter pour l’abolition du capitalisme et de l’État, tout en préparant les travailleurs à gérer eux-mêmes la société future.

Aujourd’hui en France, la mouvance anarchiste s’organise en une multitude de groupes et est présente dans divers mouvements sociaux. Elle s’exprime à travers des organisations comme la Fédération anarchiste et l’Union Communiste Libertaire, des médias comme Le Monde libertaire, et des syndicats comme la CNT. Les anarchistes sont actifs dans des domaines variés tels que le féminisme, l’écologie, l’antifascisme et le soutien aux migrants. De nouvelles formes d’action comme les ZAD (zones à défendre) et les stratégies d’occupation témoignent d’un renouveau de l’anarchisme dans les pratiques militantes contemporaines.

Photos (Wikipédia):

– Jules Bonnot, sa femme Sophie et leur fils Justin (photo d’avant 1906).

– Le braquage de la succursale de la Société générale à Chantilly en mars 1912, vue par Le Petit Journal.

– La police encercle le refuge de Jules Bonnot à Choisy-le-Roi.