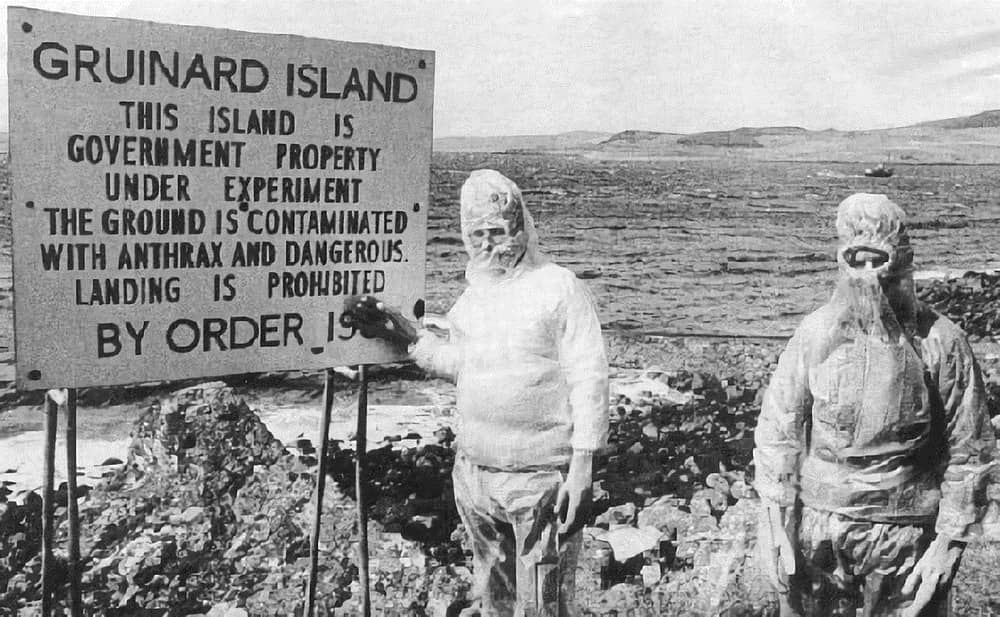

Depuis le 24 avril 1990, l’île de Gruinard, située sur la côte ouest de l’Écosse, n’est plus considérée comme contaminée. Après près d’un demi-siècle de quarantaine due à la présence de spores d’anthrax, cette petite île rocailleuse redevient officiellement accessible, marquant la fin d’une histoire aussi sombre qu’exceptionnelle.

L’histoire de Gruinard commence véritablement pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque le gouvernement britannique choisit ce site isolé pour y mener des expérimentations secrètes sur l’arme biologique la plus redoutée de l’époque : le Bacillus anthracis, responsable de la maladie du charbon. Les essais, menés sur des moutons, démontrent la redoutable efficacité de l’anthrax comme arme de guerre, mais condamnent aussi l’île à une longue quarantaine. Les spores, particulièrement résistantes, persistent dans le sol et rendent la terre mortelle pour toute forme de vie animale ou humaine.

La décontamination de Gruinard s’avère être un défi scientifique et logistique majeur. À partir de 1986, les autorités déversent des centaines de milliers de litres de formaldéhyde (formol) dilué dans l’eau de mer sur les zones contaminées, retournent et brûlent la végétation, puis surveillent l’évolution de la faune et de la flore. Des moutons sont de nouveau introduits et, après plusieurs années d’observation, aucun cas de maladie n’est détecté. En 1990, les derniers tests confirment la disparition des spores d’anthrax. Finalement, le 24 avril 1990, Michael Neubert, le Secrétaire d’État à la Défense britannique, se rend sur l’île et retire le dernier panneau prévenant de la quarantaine, rendant officiellement l’île accessible librement.

Tu apprécies mes contenus. Clique ici pour soutenir l'édition de cet almanach.

Le Bacillus anthracis, identifié au XIXe siècle par Robert Koch, est une bactérie capable de former des spores extrêmement résistantes, responsables de la maladie du charbon. Cette zoonose touche principalement les herbivores mais peut aussi contaminer l’homme, provoquant des formes cutanées, pulmonaires ou digestives souvent mortelles sans traitement. Les recherches de Koch sur cette bactérie posent les bases de la microbiologie moderne et des techniques de détection des maladies infectieuses.

Les expérimentations menées sur Gruinard ont eu un impact considérable sur la compréhension de la guerre biologique. Elles prouvent l’extrême dangerosité et la persistance environnementale de l’anthrax, mais aussi les difficultés quasi insurmontables de décontamination à grande échelle. L’histoire de l’île sert de leçon sur les conséquences sanitaires, écologiques et éthiques de l’utilisation d’armes biologiques, et influence durablement les politiques internationales de biosécurité.

Aujourd’hui, Gruinard reste inhabitée et sans activité économique ou touristique organisée. La nature reprend ses droits, la végétation s’est régénérée et la faune locale s’est réinstallée. L’île demeure cependant marquée par son passé : elle fascine les curieux, les chercheurs et les passionnés d’histoire, mais n’attire que très peu de visiteurs.

Pour les amateurs de Dark Tourism, Gruinard représente une destination idéale. Son histoire unique, mêlant secret militaire, contamination mortelle, décontamination titanesque et réhabilitation progressive, en fait un lieu chargé d’émotions et de mystère. Visiter Gruinard, c’est marcher sur les traces d’une des pages les plus sombres de la science et de la guerre, dans un décor sauvage où plane encore le souvenir d’un danger invisible. L’île incarne à elle seule la fascination pour les lieux hantés par les catastrophes et la capacité de la nature à renaître après l’horreur.