Le 28 avril 1789, à l’aube, une mutinerie éclate à bord du HMS Bounty, navire de la Royal Navy britannique. Ce matin-là, dans les eaux du Pacifique Sud, une partie de l’équipage, menée par le second Fletcher Christian, se soulève contre le capitaine William Bligh. Cette révolte, née d’un profond malaise après des mois passés à Tahiti et sous la discipline stricte de Bligh, va bouleverser le destin de tous les hommes à bord et donner naissance à l’une des plus célèbres sagas maritimes de l’histoire.

Le Bounty quitte l’Angleterre en 1787 avec une mission singulière : rapporter des plants d’arbre à pain de Tahiti pour nourrir les esclaves des colonies britanniques dans les Caraïbes. Après une longue traversée, le navire atteint Tahiti et y reste cinq mois, le temps que les plants s’enracinent. Les marins goûtent alors à une vie douce, faite de liberté et de liens avec les habitants de l’île. Ce contraste avec la rigueur du bord accentue les tensions. Bligh, soucieux de rétablir l’ordre, se montre de plus en plus sévère, humiliant parfois ses officiers, en particulier Fletcher Christian, qu’il accuse publiquement de vol et punit devant tous. L’atmosphère devient irrespirable. Christian, las des brimades et nostalgique de Tahiti, finit par céder à la tentation de la révolte.

La mutinerie se prépare dans le secret et la peur, alors que la tension à bord atteint son paroxysme. Dans la nuit du 27 au 28 avril, Fletcher Christian, rongé par l’insomnie et la colère, décide de passer à l’action. Il s’entoure d’un petit groupe de marins acquis à sa cause, tous déterminés à se libérer de l’autorité de Bligh. Armés de mousquets et de baïonnettes, ils se glissent silencieusement sur le pont, maîtrisent les sentinelles, puis descendent dans la cabine du capitaine. Bligh est tiré de son sommeil, ligoté et menacé. Il tente d’appeler à l’aide, mais ses protestations sont étouffées. L’agitation gagne le navire, certains marins hésitent, d’autres se rallient à Christian, par conviction ou par peur de représailles. Christian fait sortir Bligh sur le pont, sous les yeux de l’équipage médusé. Après quelques minutes de confusion, la décision est prise : Bligh et ses partisans sont forcés d’embarquer dans la grande chaloupe du navire, avec quelques vivres, un sextant, une boussole et des armes blanches. La chaloupe est mise à l’eau, et la corde qui la relie au Bounty est coupée. Les mutins regardent s’éloigner la petite embarcation, laissant derrière eux le capitaine et dix-huit hommes à la dérive, en pleine mer.

Tu apprécies mes contenus. Clique ici pour soutenir l'édition de cet almanach.

Bligh, navigateur hors pair, réalise alors un exploit : il conduit la chaloupe sur plus de 6 700 kilomètres jusqu’à l’île de Timor, sauvant la quasi-totalité de ses hommes. À son retour en Angleterre, il est acquitté lors de la cour martiale et salué pour son courage.

Pendant ce temps, les mutins restent d’abord dans l’incertitude. Ils savent que la Royal Navy les traquera et qu’ils ne peuvent retourner en Angleterre. Christian tente d’abord de fonder une colonie sur l’île de Tubuai, mais l’accueil des habitants est hostile et les affrontements sanglants. Après plusieurs semaines de violence et d’échecs, ils renoncent à s’installer et retournent à Tahiti pour se ravitailler. Là, le groupe se divise : seize hommes choisissent de rester sur l’île, espérant y trouver refuge ou se fondre dans la population locale. Les autres, menés par Christian, embarquent à nouveau sur le Bounty avec quelques Tahitiens et Tahitiennes, déterminés à disparaître dans l’immensité du Pacifique.

La fuite les mène jusqu’à l’île de Pitcairn, isolée et mal cartographiée, où ils jettent l’ancre en janvier 1790. Pour effacer toute trace et empêcher tout retour, ils brûlent le Bounty, dont l’épave gît encore aujourd’hui dans la baie. Mais la vie sur Pitcairn s’avère vite difficile. Les tensions entre les Britanniques et les Polynésiens, souvent traités en serviteurs, dégénèrent en conflits sanglants. En quelques années, la violence fait disparaître la majorité des hommes, dont Fletcher Christian lui-même. Seul John Adams survit parmi les mutins, entouré de femmes et d’enfants.

Quant aux mutins restés à Tahiti, leur sort est tout aussi mouvementé. Certains s’intègrent à la société locale, offrant leurs services comme mercenaires aux chefs tahitiens et participant à la consolidation de la dynastie Pomare. En 1791, la frégate britannique Pandora arrive pour les capturer. Plusieurs sont faits prisonniers et enchaînés à bord, mais une partie d’entre eux périt lors du naufrage du Pandora sur la Grande Barrière de corail. Les survivants sont ramenés en Angleterre, jugés lors d’un procès retentissant : certains sont acquittés, d’autres condamnés à mort, mais quelques-uns bénéficient finalement de la clémence royale.

Sous la conduite d’Adams, la petite société de Pitcairn se réorganise, s’ancre dans la religion et l’agriculture, et finit par survivre dans l’isolement. Lorsque l’île est redécouverte en 1808, Adams est le seul homme adulte encore en vie, chef d’une population issue des unions entre marins et Tahitiennes. Aujourd’hui, la communauté de Pitcairn compte à peine une cinquantaine d’habitants, tous descendants de cette aventure hors du commun. Ils perpétuent la mémoire de leurs ancêtres et célèbrent chaque année l’incendie du Bounty, symbole de leur histoire.

Sommaire

En complément

Doit-on dire la Bounty ou le Bounty ?

La question de l’article à employer devant le nom du célèbre navire suscite souvent le doute, tant dans les ouvrages d’histoire que dans la littérature ou le cinéma. En français, la tradition maritime veut que l’on accorde le genre de l’article avec le nom du bateau, selon qu’il évoque un objet masculin ou féminin, ou selon l’usage consacré.

Dans le cas du Bounty, le mot anglais désigne « la générosité » ou « la récompense », un terme abstrait qui, en français, est féminin (« la bonté », « la générosité »). Pourtant, l’usage le plus répandu dans la littérature historique française est le Bounty, probablement parce que l’on considère implicitement le mot « navire » ou « bâtiment » (tous deux masculins) comme sous-entendu : « le (navire) Bounty ». De nombreux ouvrages de référence, articles et films emploient ainsi le masculin.

Cependant, on rencontre aussi la Bounty, notamment dans des récits romancés ou des traductions littérales de l’anglais, où le genre féminin est parfois privilégié pour les embarcations, à l’image de la tradition anglo-saxonne qui personnifie les navires au féminin (« she » en anglais).

En résumé, le Bounty est la forme la plus courante et la plus admise en français, surtout dans les contextes historiques et maritimes. Toutefois, la Bounty n’est pas fautive et peut se rencontrer dans certains textes, en particulier littéraires. Le choix dépend donc du registre et de la sensibilité de l’auteur, mais pour rester fidèle à l’usage majoritaire, on retiendra le Bounty.

Qui est William Bligh ?

William Bligh naît en 1754 en Angleterre et devient l’un des officiers de marine les plus connus de son époque, principalement pour son rôle lors de la célèbre mutinerie du HMS Bounty en 1789. Navigateur et marin d’exception, il commence sa carrière très jeune dans la Royal Navy et se distingue rapidement par ses compétences en navigation et en cartographie. Il sert notamment comme maître navigateur sous le commandement du capitaine James Cook lors du troisième voyage de ce dernier dans le Pacifique, acquérant ainsi une solide réputation.

En 1787, il reçoit le commandement du Bounty pour une mission botanique : rapporter des plants d’arbre à pain de Tahiti vers les Antilles, afin de nourrir les esclaves des plantations britanniques. Bligh se montre un capitaine compétent, mais son autorité stricte et son tempérament colérique créent de fortes tensions avec l’équipage. Ces tensions culminent le 28 avril 1789, lorsque Fletcher Christian et plusieurs marins se révoltent, abandonnant Bligh et dix-huit hommes fidèles à la dérive dans une chaloupe.

Bligh réalise alors un exploit maritime remarquable : il parvient à conduire sa petite embarcation sur plus de 6 700 kilomètres jusqu’à l’île de Timor, sauvant la majorité de ses hommes grâce à ses talents de navigateur et à une discipline de fer. De retour en Angleterre, il est acquitté par la cour martiale et reprend sa carrière navale, participant à plusieurs batailles et gravissant les échelons jusqu’au grade de vice-amiral.

En 1806, il devient gouverneur de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, où il tente de réformer le commerce du rhum, ce qui provoque une nouvelle rébellion contre son autorité, la « Rum Rebellion ». William Bligh meurt à Londres en 1817. Son parcours, marqué par des exploits de navigation et des épisodes de commandement controversés, fait de lui une figure complexe et emblématique de l’histoire maritime britannique.

Qui est Fletcher Christian ?

Fletcher Christian naît le 25 septembre 1764 à Moorland Close, dans le Cumberland, au nord-ouest de l’Angleterre, au sein d’une famille d’origine mannoise, autrefois notable sur l’île de Man. Son père, avocat, meurt alors qu’il n’a pas quatre ans, laissant la famille dans une situation financière difficile. Sa mère, Ann, s’endette lourdement, ce qui contraint la famille à s’exiler sur l’île de Man pour échapper aux créanciers anglais. Malgré ces revers, Fletcher bénéficie d’une éducation correcte et fréquente l’école de Cockermouth, où il croise brièvement William Wordsworth.

Christian commence sa carrière maritime relativement tard, à dix-sept ans, en entrant dans la Royal Navy comme mousse. Il gravit rapidement les échelons, servant d’abord sur le HMS Eurydice, où il se distingue par sa conduite et obtient le grade de Master’s Mate, l’équivalent d’enseigne de vaisseau. Après une période dans la marine marchande, il retrouve William Bligh, qu’il avait déjà côtoyé, et embarque sous ses ordres sur le Britannia puis sur le HMS Bounty en 1787, d’abord comme maître d’équipage, puis comme lieutenant suppléant.

Homme intelligent, cultivé et apprécié pour ses qualités de marin, Fletcher Christian se distingue aussi par une sensibilité exacerbée et une certaine fragilité psychologique, qui transparaissent dans ses relations parfois conflictuelles avec l’autorité. Après la mutinerie, il s’établit sur l’île de Pitcairn avec quelques compagnons et des Polynésiens. Il y épouse Mauatua, une Tahitienne, avec laquelle il a plusieurs enfants. Sa mort survient prématurément, probablement en 1793, lors de violents conflits entre les colons britanniques et les Tahitiens installés avec eux. Son destin, auréolé de mystère, nourrit de nombreuses légendes, mais il reste avant tout le symbole d’un homme partagé entre discipline navale et quête de liberté.

Qu’est-ce que l’arbre à pain ?

L’arbre à pain (Artocarpus altilis) est un arbre tropical de la famille des Moracées, originaire d’Océanie et aujourd’hui largement répandu dans toutes les régions tropicales du globe. Il est surtout cultivé pour son fruit comestible, le fruit à pain, qui a longtemps constitué un aliment de base pour de nombreuses populations du Pacifique, des Antilles et de l’Amérique tropicale.

Cet arbre peut atteindre 20 à 25 mètres de hauteur et se distingue par ses grandes feuilles épaisses, profondément découpées et brillantes. Il produit un latex blanc lorsqu’on le coupe, utilisé traditionnellement pour le calfeutrage des pirogues ou comme colle. L’arbre à pain est monoïque, portant à la fois des fleurs mâles et femelles sur le même arbre, ce qui facilite sa reproduction.

Le fruit à pain, rond ou ovale, peut peser de 1 à 3 kg, voire plus selon les variétés. Sa chair, riche en amidon, devient tendre et farineuse à la cuisson, rappelant la mie de pain, d’où son nom. Il se consomme principalement cuit, bouilli, rôti, frit ou en purée, et constitue une source importante de glucides, de fibres, de potassium et de vitamine C. Dans certaines régions, comme aux Antilles, une variété appelée « châtaignier pays » est cultivée pour ses graines comestibles.

L’arbre à pain est aussi réputé pour sa productivité exceptionnelle : un seul arbre peut donner jusqu’à 200 fruits par saison, ce qui en fait l’une des plantes alimentaires les plus rentables au monde. Son bois léger, résistant aux termites, est utilisé pour la construction et la fabrication d’objets, tandis que le latex sert à divers usages artisanaux.

Introduit aux Antilles à la fin du XVIIIe siècle grâce à l’expédition du Bounty, l’arbre à pain symbolise la générosité de la nature et occupe une place centrale dans l’histoire alimentaire et culturelle de nombreuses sociétés tropicales.

Histoire de l’île de Pitcairn et situation actuelle

Après l’installation des mutins du Bounty en 1790, l’histoire de Pitcairn est marquée par des décennies d’isolement extrême et de bouleversements internes. Les premières années sont particulièrement violentes : la cohabitation entre les mutins britanniques et les Tahitiens tourne rapidement au drame, avec des conflits sanglants pour la possession des terres et des femmes. En 1808, lorsqu’un navire américain redécouvre l’île, il ne reste qu’un seul mutin survivant, John Adams, entouré de femmes tahitiennes et d’une vingtaine d’enfants. Adams prend alors la tête de la petite communauté, qui se structure autour de la famille, du travail agricole et d’une vie religieuse, posant les bases de la société pitcairnaise.

Au XIXe siècle, l’île attire l’attention des baleiniers américains et subit quelques razzias. Pour se protéger, la communauté demande la protection britannique, et Pitcairn devient officiellement colonie de la Couronne en 1838. La population croît jusqu’au début du XXe siècle, atteignant un pic de plus de 200 habitants dans les années 1930. Mais l’isolement, le manque de ressources et l’exode vers l’île Norfolk ou la Nouvelle-Zélande entraînent un lent déclin démographique.

Aujourd’hui, Pitcairn est le territoire autonome le moins peuplé du monde, avec seulement 43 habitants permanents en 2020, dont la moitié a plus de 60 ans. Depuis plus d’une décennie, aucune naissance n’a été enregistrée sur l’île, et la dernière école a fermé ses portes faute d’élèves. Les jeunes partent étudier en Nouvelle-Zélande ou en Australie et ne reviennent que rarement, attirés par le confort et les opportunités du monde moderne. La survie de la communauté repose désormais sur l’immigration, mais les tentatives pour attirer de nouveaux résidents ont eu peu de succès.

L’économie de Pitcairn est fragile, reposant sur la vente d’artisanat, de miel réputé pour sa pureté, et sur le tourisme de passage, notamment lors des rares escales de bateaux de croisière ou de ravitaillement. Les habitants vivent de pêche, d’agriculture vivrière et de quelques revenus liés à la gestion du nom de domaine internet de l’île. Le ravitaillement et les soins médicaux dépendent de l’arrivée de navires venus de Nouvelle-Zélande, qui ne passent que quelques fois par an.

La mémoire de la mutinerie du Bounty reste très présente : chaque 23 janvier, les habitants commémorent l’incendie du navire, fondateur de leur histoire. Les descendants des premiers colons portent encore les noms des mutins, comme Christian ou Young. Mais l’avenir de Pitcairn est incertain : sans renouvellement de la population, l’île risque de se vider totalement dans les prochaines décennies, emportant avec elle une histoire unique au monde.

Les mariages de Marlon Brando le reliant à Tahiti

Deux des épouses de Marlon Brando entretiennent des liens directs et marquants avec Tahiti et la Polynésie française, principalement à travers sa troisième femme, Tarita Teriipaia.

Tarita Teriipaia, née à Bora-Bora d’un père polynésien et d’une mère chinoise, est une actrice polynésienne que Brando rencontre en 1960 lors du tournage du film Les Révoltés du Bounty à Tahiti. Initialement figurante, elle devient sa partenaire à l’écran grâce à l’insistance de Brando, qui impose sa présence dans un rôle principal. Leur histoire d’amour débute sur le plateau et se prolonge dans la vie réelle : ils se marient en 1962, ont deux enfants ensemble, Simon Teihotu et Cheyenne, et vivent plusieurs années entre les États-Unis et la Polynésie. Tarita incarne pour Brando la découverte de Tahiti et de la culture polynésienne, et c’est en grande partie grâce à elle que l’acteur tombe amoureux de la région.

L’influence de Tarita sur Brando est telle qu’il achète en 1966 l’atoll de Tetiaroa, au nord de Tahiti, où il fait construire un petit village et passe de longs séjours en famille. Tetiaroa devient pour Brando un refuge et un symbole de son attachement à la Polynésie, un lieu où il rêve d’un modèle d’écologie durable et où il souhaite préserver l’authenticité de la culture tahitienne. Aujourd’hui encore, leurs descendants perpétuent ce lien : leur fils Teihotu a longtemps été le seul habitant permanent de Tetiaroa, et leur petite-fille Tumi s’investit dans la préservation de l’atoll.

Quant à Movita Castaneda, la seconde épouse de Brando, elle n’est pas d’origine polynésienne mais partage aussi un lien indirect avec Tahiti : elle est actrice et joue dans la première version hollywoodienne du Bounty en 1935, ce qui fait écho à la rencontre de Brando avec Tarita sur le même thème, près de trente ans plus tard.

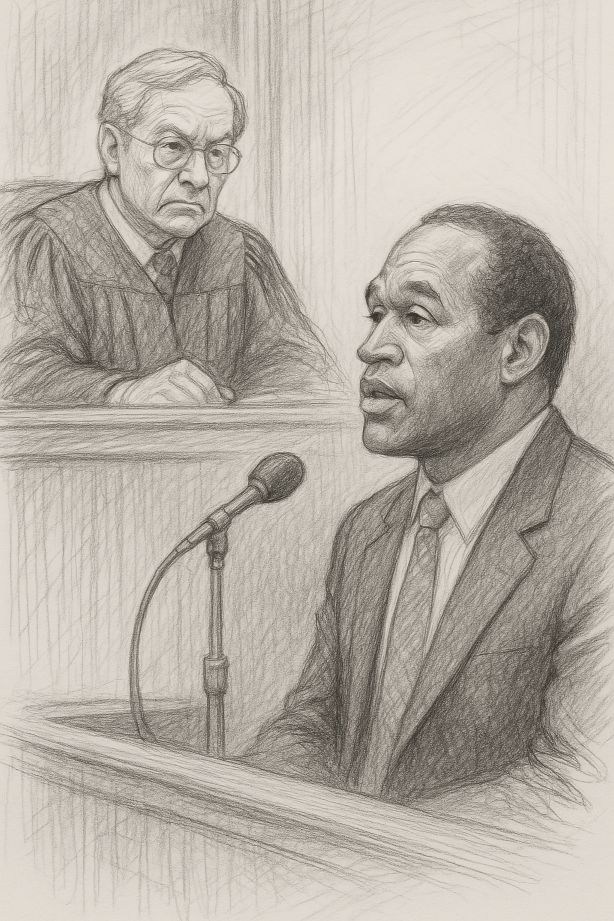

Illustration: Fletcher Christian et les mutins abandonnent à la dérive le capitaine William Bligh et 18 marins qui lui étaient restés loyaux le 28 avril 1789 ; gravure de Robert Dodd (1790). – Wikipédia