Le 6 août 1890, la justice bascule vers une méthode d’exécution totalement inédite : la chaise électrique. Ce jour-là, à la prison d’Auburn, dans l’État de New York, William Kemmler, condamné pour meurtre, devient le tout premier homme à être exécuté par électrocution. Ce choix, porté par la volonté de trouver une alternative plus « humaine » à la pendaison, secoue la société de l’époque et donne naissance à un débat intense.

L’exécution de Kemmler ne ressemble à aucune autre. Calmement, il monte sur la chaise, tandis que des électrodes sont fixées sur son crâne et sa jambe. Lorsqu’une première décharge électrique de 1 000 volts le traverse, il subit de violentes convulsions, mais demeure vivant, respirant encore et inconscient. La scène suscite l’effroi parmi les témoins, certains s’évanouissent sous le choc. Une deuxième décharge, plus puissante, de 2 000 volts, lui est appliquée. Son corps fume, la peau brûle à certains endroits, l’odeur est insupportable. L’agonie s’étire sur plusieurs minutes tandis que des témoins s’évanouissent ou cherchent à quitter la pièce. Plutôt qu’une mort rapide, cette mise à mort se révèle atrocement longue et douloureuse, laissant une empreinte forte dans les mémoires et la presse.

Malgré un test positif effectué préalablement sur un cheval, ce premier essai n’est pas une réussite, mais il reste le point de départ d’une méthode qui s’implante durablement dans la pratique judiciaire américaine.

Tu apprécies mes contenus. Clique ici pour soutenir l'édition de cet almanach.

Pour saisir pourquoi l’électricité est devenue cet outil mortel, il faut comprendre le contexte industriel et scientifique du moment. La fin du XIXe siècle voit une bataille acharnée entre deux visions rivales de la distribution électrique, appelée la « guerre des courants ». Thomas Edison défend le courant continu, qui alimente les villes à courte distance mais montre vite ses limites. Opposé à lui, Nikola Tesla et George Westinghouse militent pour le courant alternatif, capable de transporter l’électricité sur de longues distances avec bien plus d’efficacité. Cette bataille commerciale et technologique est intense. Edison, voulant préserver sa réputation et ses intérêts économiques, lance une campagne pour présenter le courant alternatif comme dangereux, voire meurtrier. Utiliser ce même courant alternatif dans la chaise électrique devient un moyen de démontrer « en direct » sa létalité et de discréditer ses rivaux. Ainsi, la chaise électrique naît autant d’enjeux industriels que d’une volonté de moderniser et prétendument humaniser la justice.

Bien que rapidement adoptée dans plusieurs États américains, la chaise électrique reste un phénomène essentiellement américain. Partout ailleurs dans le monde, elle suscite rejet et horreur. Les récits des souffrances qu’elle inflige, la vision du corps brûlé et le long calvaire du condamné provoquent un rejet moral.

Avec les avancées en droits humains et l’apparition de méthodes plus « propres » — notamment l’injection létale — la chaise électrique disparaît presque partout sauf aux États-Unis. Dans ce pays, elle demeure un symbole fort du lien complexe entre progrès technologique, industrialisation et justice pénale, reflet aussi des contradictions d’une époque en mutation.

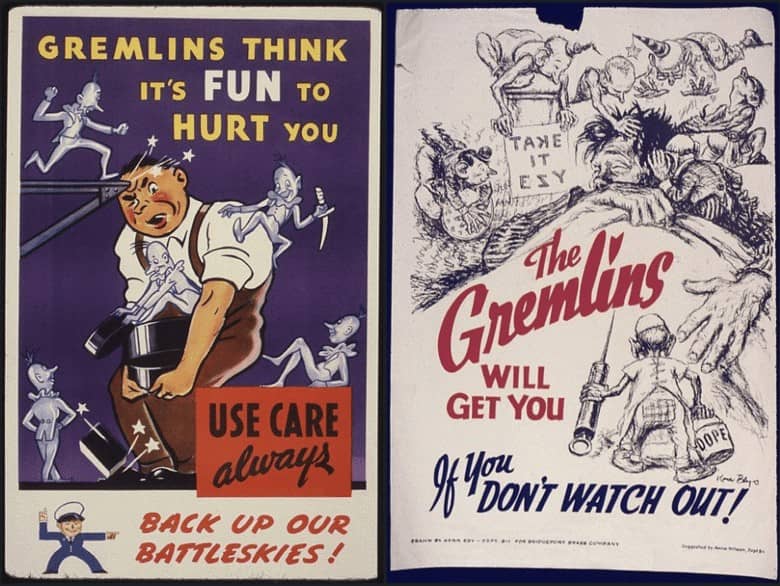

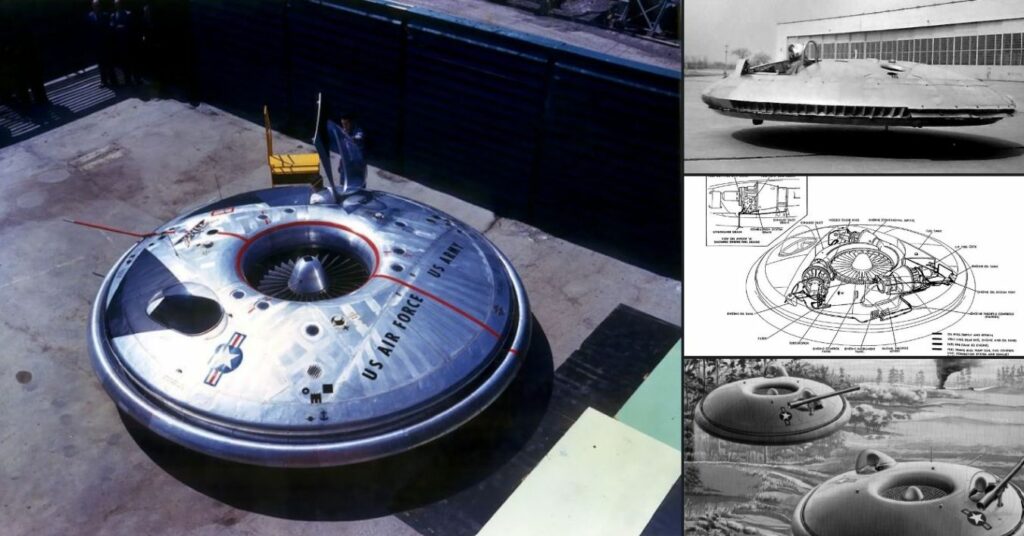

Illustration: Image générée par IA