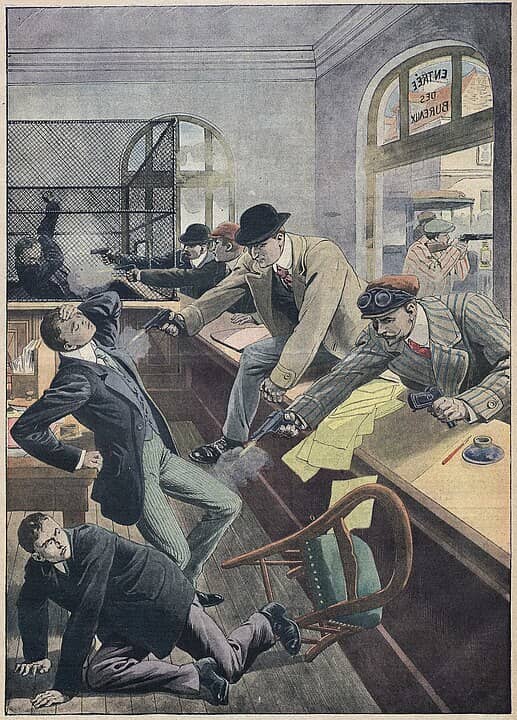

Le 23 août 1973, Jan Erik Olsson, un évadé de prison, fait irruption dans une banque de Stockholm. Armé d’une mitraillette, il tire une rafale en l’air et prend quatre employés en otage – trois femmes et un homme.

La prise d’otages dure six jours, pendant lesquels Olsson exige une rançon de 3 millions de couronnes, un véhicule et un avion. Il obtient également la libération de son ancien codétenu, Clark Olofsson, qui le rejoint dans la banque. Cette situation tendue captive l’attention de toute la Suède, qui suit l’événement en direct à la télévision.

C’est à la suite de cet incident que naît le concept du « syndrome de Stockholm ». Ce phénomène psychologique décrit une situation où des personnes séquestrées développent un attachement, voire de la sympathie, envers leur ravisseur. Les manifestations typiques incluent un sentiment de compréhension envers l’agresseur, l’absence de plainte concernant les violences subies, un refus de s’opposer à l’agresseur et parfois même une hostilité envers les forces de l’ordre. Bien que souvent associé aux prises d’otages, ce syndrome peut également se manifester dans d’autres contextes tels que les violences domestiques ou les situations d’emprise psychologique.

Tu apprécies mes contenus. Clique ici pour soutenir l'édition de cet almanach.

Cependant, 50 ans après son apparition, le syndrome de Stockholm reste un sujet de controverse dans la communauté scientifique. Les critiques soulignent l’absence de critères diagnostiques validés et sa non-reconnaissance dans les classifications officielles des troubles mentaux. De nombreux chercheurs estiment qu’il s’agit davantage d’une construction médiatique que d’un véritable diagnostic psychiatrique. Le manque d’études approfondies et l’ambiguïté entourant sa définition alimentent le débat. Certains spécialistes suggèrent que ce qu’on appelle syndrome de Stockholm pourrait en réalité cacher des phénomènes psychologiques plus communs, comme la dépendance émotionnelle dans les cas de violence domestique. Cette controverse souligne la nécessité d’une réévaluation critique de ce concept, 50 ans après son apparition.

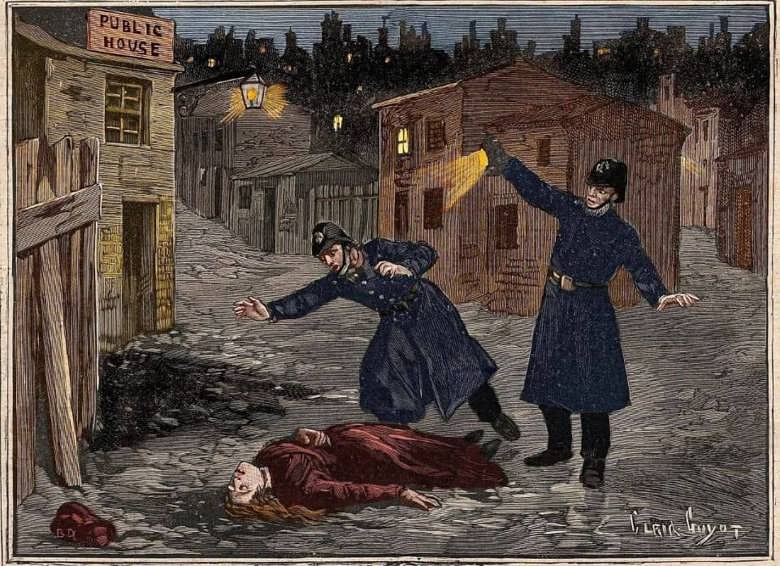

Illustration: Image générée par IA.