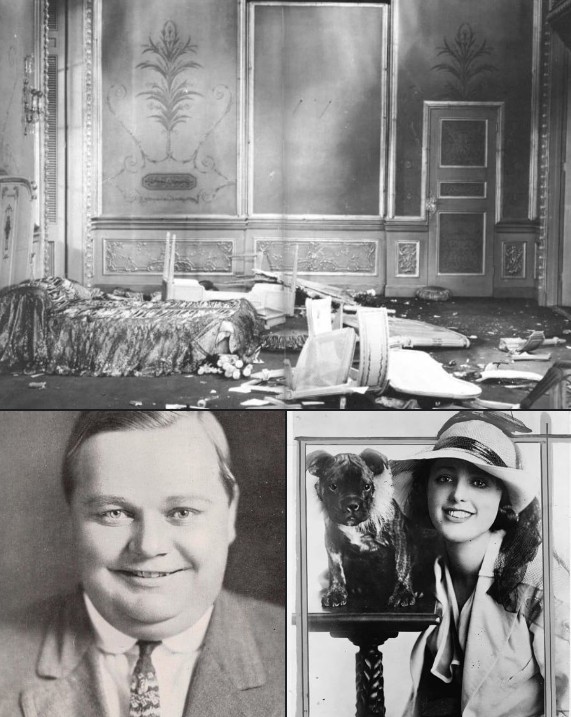

Considéré comme le premier grand scandale hollywoodien, l’affaire Roscoe Arbuckle éclate le 5 septembre 1921 lors d’une fête organisée par l’acteur et réalisateur Roscoe « Fatty » Arbuckle à San Francisco. L’actrice Virginia Rappe y est prise de violentes douleurs abdominales et décède quatre jours plus tard d’une péritonite. Arbuckle est alors accusé de viol et d’homicide, déclenchant une campagne de presse sans précédent. Malgré son acquittement en avril 1922, sa carrière est définitivement brisée et l’industrie du cinéma le bannit.

Cette affaire joue un rôle crucial dans la création et l’adoption du code Hays. Elle met en lumière la nécessité de réguler l’industrie cinématographique et conduit à la création de la Motion Picture Producers and Distributors of America (MPPDA) en 1922. William Hays, qui donne son nom au code, prend position aux côtés des partisans de l’ordre et de la moralité lors de l’affaire Arbuckle. Le code Hays, officiellement appelé Motion Picture Production Code, est établi en mars 1930, visant à réguler le contenu de la production des films. Appliqué de façon stricte de 1934 à 1952 puis de moins en moins rigoriste jusqu’en 1966, il contient de nombreuses interdictions visant à moraliser le contenu des films hollywoodiens et stipulant que « la sympathie du spectateur ne doit jamais aller du côté du crime, des méfaits, du mal ou du péché ».

Sommaire

Le Code Hays : l’ère de la vertu imposée

Le cinéma américain ne tarde pas à se doter de règles morales pour se protéger des scandales et éviter la censure. Dès les années 1930, alors que la société s’inquiète de l’impact du grand écran sur la morale, l’industrie hollywoodienne choisit de s’autoréguler avec le fameux Code Hays, du nom de William Hays, président de la Motion Pictures Producers and Distributors Association. Ce code, mis en place pour reprendre la main face à l’influence des groupes puritains et à la menace d’une censure gouvernementale, marque un tournant fondateur de l’histoire du cinéma américain.

Tu apprécies mes contenus. Clique ici pour soutenir l'édition de cet almanach.

Le Code Hays ?

Le Code Hays, officiellement nommé « Motion Picture Production Code », régit dès 1930 — et de manière stricte à partir de 1934 — tout ce qui peut être montré au cinéma. Les films doivent exclure le sexe, le blasphème, l’homosexualité, la violence graphique, la drogue ou encore les relations interraciales. On impose que le crime ne reste jamais impuni et que la loi ne soit jamais ridiculisée. La morale, la décence et l’ordre social priment : chaque œuvre doit promouvoir de “bons exemples de vie” et éviter la sympathie pour le mal ou le péché.

Hollywood s’y astreint de son plein gré par stratégie : sans cela, le gouvernement fédéral menace d’imposer une censure officielle encore plus stricte. À l’époque, la Cour suprême considère que les films ne sont pas protégés par la liberté d’expression, ce qui rend la menace crédible. En agissant en amont et en instaurant le Code Hays, les studios espèrent ainsi garder le contrôle sur leur propre contenu et protéger leur économie.

Entre frustration et créativité à Hollywood

À l’époque, beaucoup de réalisateurs et d’acteurs vivent ces règles comme une entrave. Les studios hollywoodiens, dans un contexte de crise économique et sous pression religieuse, acceptent majoritairement le code pour sauvegarder leur réputation et leurs profits, mais certains regrettent la perte de liberté narrative. Des icônes comme Betty Boop voient leur image édulcorée, tandis que d’autres, tel Alfred Hitchcock, choisissent l’ingéniosité pour détourner subtilement la censure. Hitchcock fragmente un baiser dans « Les Enchaînés » pour contourner la limitation de trois secondes, ou suggère la violence plutôt que de la montrer frontalement dans « Psychose ». Ces contraintes techniques deviennent un terrain fertile pour l’inventivité et l’allégorie.

Et la pornographie ?

À l’ère du Code Hays, les films à caractère pornographique sont formellement interdits dans les circuits officiels. Pourtant, une production clandestine de courts métrages pornographiques circule discrètement en marge des salles, réservée à un public restreint. Ce n’est qu’avec la disparition progressive du Code et l’apparition d’un système de classification dans les années 1960-70 que le cinéma pornographique commence à exister au grand jour, sous surveillance et réglementation.

Le système de classification actuel

Le Code Hays s’effondre face à l’évolution des mœurs et à la concurrence de la télévision et du cinéma européen. En 1968, il est remplacé par un système de classification instauré par la Motion Picture Association of America (MPAA). Désormais, il ne s’agit plus d’interdire mais d’informer : chaque film reçoit une catégorie selon l’âge du public recommandé (G, PG, PG-13, R, NC-17). Ce modèle place la responsabilité sur les spectateurs et les familles, et autorise l’exploration de thèmes autrefois tabous, redonnant au cinéma une liberté d’expression nouvelle.

Illustration:

– Roscoe « fatty » Arbuckle, gloire du cinéma muet pas encore déchue. – Allociné

– Virginia Rappe, la starlette victime. – Allociné

– La chambre du drame : la suite 1220 à l’hôtel Saint Francis, San Francisco. – Allociné