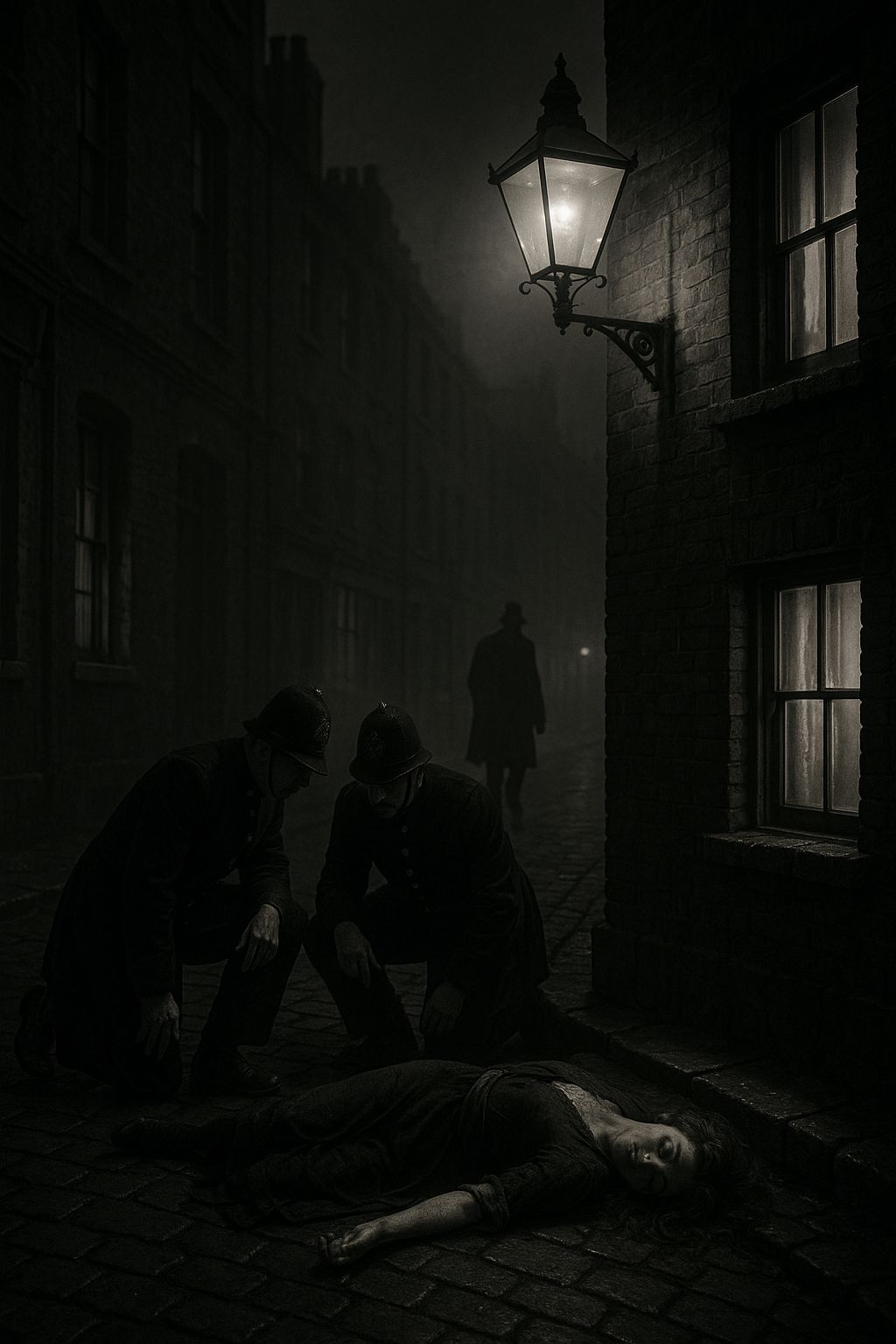

Londres, 8 septembre 1888. Le quartier de Spitalfields s’éveille, mais l’aube s’annonce plus funeste que jamais. Au cœur du dédale sordide des ruelles, là où la misère colle aux pavés, un crime d’une violence extrême vient bouleverser les habitants. La découverte du corps mutilé d’une femme, dans la cour sinistre d’un immeuble du 29 Hanbury Street, sidère tout un quartier déjà rongé par la pauvreté. Cette femme, c’est Annie Chapman. Son assassinat, d’une sauvagerie inouïe, s’impose bientôt dans toutes les conversations, déclenchant dégoût, effroi… et une onde d’inquiétude qui va hanter longtemps les mémoires.

Sommaire

Une jeunesse modeste

Londres, 1841. La capitale anglaise vibre au rythme effréné de la révolution industrielle. C’est ici, à Paddington, qu’Annie Chapman ouvre les yeux pour la première fois. Sa famille modeste ne connaîtra jamais le confort de la société victorienne. Entre déménagements contraints, épidémies fatales et deuils crève-cœur, Annie affronte, dès ses premières années, la cruauté de la vie. Adolescente, la vie ne lui laisse pas d’autre choix que de travailler comme domestique dans la capitale, dans l’espoir, peut-être, d’une échappatoire à la misère. Chaque jour, Annie mesure la réalité de ce rêve impossible, mais pourtant elle garde ce brin de lumière et d’énergie propre à ceux qui refusent de baisser les bras malgré la malchance et la fatalité.

Rien n’est simple pour Annie, jeune adulte. Engagée comme domestique, elle observe, impuissante, le luxe inaccessible des familles bourgeoises tandis qu’elle s’échine à gagner quelques pièces. Fatiguée, confrontée à l’injustice sociale, elle découvre l’alcool, un réconfort amer qui sèmera le trouble dans sa vie future. Mais tout pourrait changer dans les bras de John Chapman, cocher de son état. Ils se marient et on espère alors pour elle que la roue tourne, que la malchance va la laisser tranquille. Il y a quelques rires, quelques baisers, et quelques années, peut-être, où la famille l’emporte. Mais ici encore, le destin veille, prêt à briser ce fragile équilibre.

Tu apprécies mes contenus. Clique ici pour soutenir l'édition de cet almanach.

La descente aux enfers

Être mère dans le Londres du XIXe siècle, c’est affronter l’angoisse à chaque naissance, à chaque toux d’enfant. Annie donne la vie huit fois. Et six fois, elle doit l’enterrer. Au cimetière, elle regarde s’effondrer ses rêves et ceux de John. Leur fille aînée, Emily Ruth, meurt d’une méningite à douze ans ; John Alfred naît handicapé et sera placé. Annie n’est plus que la silhouette d’une mère meurtrie. La douleur s’installe. L’alcoolisme, tapi dans l’ombre, trouve là un terreau fatal. Les disputes rongent le foyer, la tristesse devient la colocataire du couple.

Les années passent, sombres, pesantes. Le couple n’en est plus un : Annie et John se séparent. Il choisit d’éloigner leur fille survivante. Elle, elle subsiste grâce à une pension hebdomadaire, modeste et aléatoire. Puis, en 1886, la nouvelle tombe comme un couperet. John, miné par l’alcool, est mort. Fini la pension, fini le moindre filet de sécurité. Annie doit affronter seule la jungle urbaine de l’East End, là où l’on compte plus de vies brisés que de fenêtres allumées. La dépression la ronge, l’indifférence du monde la condamne peu à peu.

Désormais à la rue, Annie descend la pente. Dorset Street, Spitalfields, devient son nouvel asile — un dernier abri pour ceux que la société rejette sans pitié. Elle vend des allumettes, des fleurs, du crochet, s’accrochant désespérément à chaque pièce. Les compagnons de fortune ne sont que des passants. Edward Stanley partage quelques mois son sort mais finit par disparaître, la laissant malade, battue, marquée. La tuberculose fait son œuvre, la rivalité avec d’autres femmes pousse à la brutalité. Annie connaît la peur, la faim, la honte. Pour payer la nuit, il n’y a plus que la prostitution, la dernière étape de la déchéance. Les regards se détournent, Annie disparaît peu à peu dans l’ombre des ruelles sordides, dans l’indifférence générale.

La nuit du 8 septembre 1888

Il est tard. Annie Chapman, épuisée, tente encore de réunir quelques pièces pour éviter de dormir dehors. Personne ne s’arrête vraiment, on se méfie… À l’aube, un témoin distingue sa silhouette devant le 29 Hanbury Street, discutant avec un homme dont le visage se perd dans la brume. Dans la lumière grise de Londres qui s’éveille, c’est là que tout bascule dans l’horreur.

Aux alentours de six heures du matin, la cour de l’immeuble est le théâtre d’une découverte qui glace le sang. Annie gît sur le sol, sa robe remontée jusqu’à la taille. Sa gorge est tranchée d’une oreille à l’autre. Le meurtrier n’a laissé aucune chance à sa victime : l’incision est profonde, brutale, le geste précis. Mais l’enfer ne s’arrête pas là. Son abdomen est ouvert d’un long coup de couteau, ses entrailles sorties, déposées sur l’épaule. L’assassin prélève même une partie de ses organes. La scène est d’une barbarie insoutenable, choquant jusqu’aux policiers les plus aguerris. Autour d’Annie, le silence règne — pesant, irrespirable. Et tandis qu’on accourt, qu’on murmure, la tragédie s’inscrit à jamais dans les murs de Hanbury Street : personne n’oubliera la vision d’horreur du destin brisé d’Annie Chapman, simple femme devenue témoin tragique de la misère et de la violence aveugle de l’East End londonien.

L’émergence d’une légende urbaine

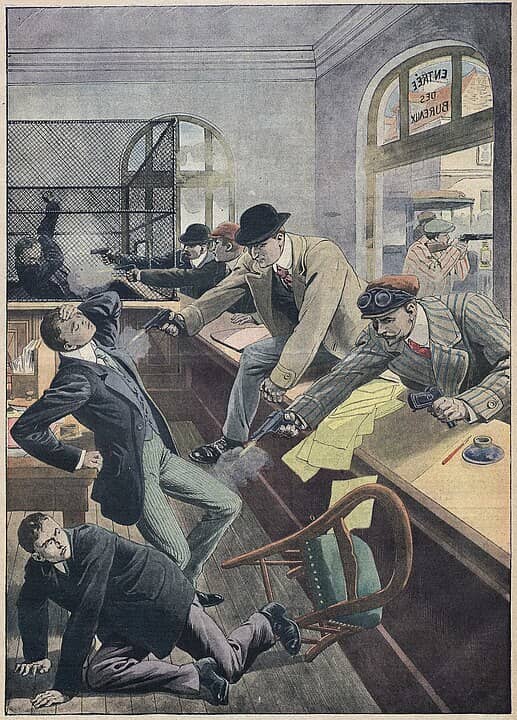

Dès la découverte du corps, la presse s’empare avec avidité de chaque détail, chaque rumeur, chaque horreur. L’East End bruisse de frayeur : la population, méfiante envers une police impuissante, glisse dans la psychose. En quelques jours, alors que les funérailles d’Annie ne sont pas encore passées, la presse gonfle l’affaire. Mais le déclic se produit quand les autorités reçoivent une lettre écrite à l’encre rouge, signée d’un pseudonyme glaçant : « Jack the Ripper ». Publiée par la presse, cette missive défraye la chronique : son ton macabre, ses détails de l’affaire, sa signature railleuse font du « tueur de Whitechapel » une figure de cauchemar.

Très vite, d’autres courriers – faux ou authentiques – inondent les rédactions, la police, les comités de vigilance. La peur s’infiltre dans chaque ruelle, chaque foyer, chaque colonne de journal. Le pseudonyme « Jack l’Éventreur » s’impose partout et incarne à lui seul la terreur, le mystère et le mal absolu. Il transcende l’événement pour devenir un mythe moderne, une identité qui efface le visage des victimes et sème le doute dans toutes les consciences. On ne parle plus d’Annie et des suivantes mais d’un monstre insaisissable.

La figure de Jack l’Éventreur naît de la peur, des fantasmes et de l’impuissance : elle grandit dans les failles de la misère, elle prospère dans les eaux troubles d’un Londres qui préfère inventer un bourreau fabuleux plutôt que d’affronter la réalité de la détresse humaine. Et c’est dans cette nuit hantée de l’East End que le nom de Jack l’Éventreur devient éternel.

Illustration: Image générée par IA