Le 6 octobre 1927 à New York, le cinéma bascule dans une autre dimension. Ce soir-là, le public américain découvre sur l’écran du Winter Garden Theatre le film « Le chanteur de jazz » (« The Jazz Singer »), réalisé par Alan Crosland. Dès que l’acteur Al Jolson se met à chanter puis à parler face caméra, un silence de stupeur tombe, bientôt remplacé par des exclamations de surprise et des torrents d’applaudissements.

C’est la première fois, en salle, que des spectateurs entendent la voix naturelle d’un acteur synchronisée à l’image, avec cette sensation nouvelle d’une présence vivante, authentique, presque palpable. La surprise est telle que nombre de spectateurs n’osent pas croire à leurs oreilles. En quelques jours, la nouvelle fait le tour du pays puis de la planète : le cinéma muet, roi incontesté, vient de céder sa place à une nouvelle ère sonore, et rien ne pourra jamais effacer ce bouleversement.

Sommaire

Un scénario vibrant d’humanité

L’intrigue de « The Jazz Singer » touche le public par sa simplicité et sa force universelle. Jakie Rabinowitz, jeune garçon new-yorkais et fils d’un chantre juif, vit dans l’ombre d’une tradition familiale stricte : il est promis à la succession de son père à la synagogue, perpétuant cinq générations de chantres.

Tu apprécies mes contenus. Clique ici pour soutenir l'édition de cet almanach.

Mais le jazz s’empare de son cœur, l’entraînant vers les clubs de Harlem et les salles enfumées où s’invente la musique moderne. Lorsque son père découvre son fils à l’œuvre dans un bar, la sanction est immédiate : Jakie est chassé, banni du foyer.

Loin des siens, le jeune homme façonne un nouveau destin sous le nom de Jack Robin. Il rencontre Mary Dale, une actrice marquée par la modernité, qui perçoit son talent et l’aide à gravir les marches de Broadway. Mais à ce sommet tant rêvé survient le dilemme : le soir de la première, Yom Kippour frappe.

Sur son lit d’agonie, le père de Jakie ne peut honorer le rite familial. Tiraillé, Jakie choisit au dernier moment de quitter la scène pour retrouver la synagogue et chanter le Kol Nidre, prière sacrée devant une assemblée bouleversée et une mère reconnaissante. Son père meurt en paix, réconcilié avec son fils.

Le film s’achève sur le retour de Jakie dans la lumière new-yorkaise, honoré et aimé, symbole d’une double réussite personnelle et communautaire.

Une révolution technique : le procédé Vitaphone

Si « The Jazz Singer » bouleverse autant, c’est aussi par la prouesse technique que constitue le procédé Vitaphone. Ce système synchronise mécaniquement la projection d’une bobine de film muet et la lecture simultanée d’un disque phonographique gravé avec la bande-son du film – musiques, chansons et dialogues. Ce disque, d’un diamètre impressionnant de 40 à 42 centimètres, tourne à 33 tours 1/3 par minute : un exploit technique permettant d’ajuster la durée du son à celle du film, tout en limitant l’usure et la fragilité du support. Une fois enclenché, le projecteur entraîne un moteur relié au phonographe, assurant la synchronisation image-son.

L’enjeu est de taille : le public découvre soudain la voix des personnages, non plus suggérée ou narrée par cartons, mais incarnée, incarnante, vibrante, proche, humaine. Pourtant, le procédé reste précaire : à la moindre avarie, la synchronisation se perd, et l’exploit n’est jamais acquis d’une séance à l’autre. Mais la magie opère, et en une soirée, le silence éternel du cinéma laisse entrer la musique des mots et des sentiments.

Un choc pour le public

Le soir de la première, la salle est littéralement bouleversée. Les spectateurs, habitués à la chorégraphie silencieuse des films muets, reçoivent de plein fouet l’irruption de la voix enregistrée. Quand Al Jolson se tourne soudain vers la caméra pour lancer : « Attendez un peu, vous n’avez encore rien entendu », le frisson parcourt la salle. Cette simple phrase, anodine dans d’autres circonstances, devient ici le signal d’une ère nouvelle. Les applaudissements, les cris, les larmes : tout indique que le public mesure la portée de l’expérience ; certains ressortent même choqués, bouleversés, émus comme par un miracle moderne.

Le succès du film sauve le studio Warner Bros, en difficulté, et précipite l’ensemble de l’industrie dans le monde du parlant. Le succès est tel que très vite, la demande explose sur tout le territoire puis à l’international. Aux États-Unis, puis en Europe et autour du monde, on se presse pour voir, et surtout entendre, ce film prodige. Les studios investissent massivement. Les stars du muet apprennent à parler. Le cinéma mondial sort du silence.

En France, ce frémissement se transforme en impatience. Il faut attendre 1929 pour que le cinéma hexagonal propose son premier long métrage parlant à grand succès, « Les Trois Masques » d’André Hugon. L’industrie française, longtemps pionnière, paraît alors en décalage, et l’engouement pour le parlant, né aux États-Unis, gagne rapidement le public des salles françaises. Ce retard n’enlève rien à l’universalité du bouleversement. Aujourd’hui encore, « Le chanteur de jazz » reste bien plus qu’un exploit technique : il est le premier cri du cinéma moderne, l’instant où l’écran se met à parler pour ne plus jamais se taire.

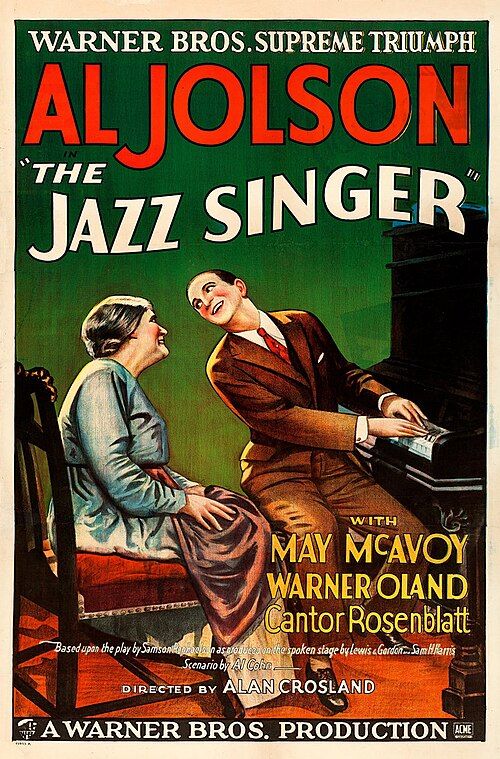

Illustration: Affiche du film “The jazz singer”. – Wikipédia