Le 21 octobre 1858, Paris s’anime d’une excitation particulière. Jacques Offenbach, qui rêve de renouveler la scène musicale, présente à ses contemporains « Orphée aux enfers » au Théâtre des Bouffes-Parisiens. C’est tout un défi : pour la première fois, il dépasse les codes habituels du théâtre léger en proposant une œuvre plus vaste, dotée de plusieurs actes, d’un chœur étoffé et d’une intrigue audacieuse. Le public parisien découvre un spectacle où la satire côtoie la fantaisie, dans un décor éclatant et une atmosphère festive, portée par la musique pétillante d’Offenbach.

Sommaire

Le mythe grec d’Orphée et Eurydice

Dans la tradition grecque, Orphée brille comme poète et musicien, fils de la muse Calliope et d’Œagre, roi de Thrace. Sa musique, jouée à la lyre, adoucit les hommes, les bêtes et la nature. Eurydice, une dryade, s’unit à lui dans une histoire d’amour fulgurante. Mais lors d’une promenade, elle se fait mordre par un serpent et quitte tragiquement le monde des vivants.

Orphée, inconsolable, descend dans les Enfers, charme par ses chants le passeur Charon, le gardien Cerbère, et les dieux Hadès et Perséphone. Ému, Hadès autorise Eurydice à revenir auprès d’Orphée, à condition que celui-ci ne se retourne pas avant d’atteindre la lumière.

Tu apprécies mes contenus. Clique ici pour soutenir l'édition de cet almanach.

Orphée, submergé par le doute, se retourne trop vite et perd Eurydice à jamais. Ce mythe, empreint de douleur et de courage, symbolise l’effort humain face à la fatalité et inspire d’innombrables artistes à travers les siècles.

L’opéra-bouffe, un nouveau genre

Avec « Orphée aux enfers », Offenbach impose un style : l’opéra-bouffe. Dans ce genre, on cultive la dérision, la parodie et l’esprit de fête. Les situations frôlent l’absurde : Orphée, au lieu de supplier pour retrouver Eurydice, cherche surtout à s’en débarrasser, tandis que les dieux s’agitent sans réelle grandeur.

Le langage musical reflète cette vivacité insolente, avec de nombreux airs légers et dansants, et une orchestration raffinée qui ironise sur la pompe habituelle de l’opéra sérieux. Plus ambitieux qu’une simple opérette, plus moqueur que l’opéra-comique classique, l’opéra-bouffe vise une satire sociale où tout, jusqu’aux mythes fondateurs, devient matière à rire.

Une satire pleine de fantaisie

La version d’Offenbach ne se contente pas d’adapter le mythe grec, elle le métamorphose. Ici, Orphée et Eurydice forment un couple désaccordé : Orphée, violoniste boudeur et peu passionné, n’éprouve qu’un amour tiède pour son épouse. Eurydice, lasse de la fadeur conjugale, aspire à vivre autre chose et n’hésite pas à succomber aux avances de Pluton, le dieu des Enfers.

Cette inversion des rôles rompt avec la solennité du récit original : la noblesse tragique fait place à la bouffonnerie, l’héroïsme se dilue dans les querelles domestiques et la fuite sentimentale. Les dieux de l’Olympe, représentés comme une société bourgeoise un brin décadente, se regroupent lors de scènes collectives rocambolesques, ridiculisant aussi bien les valeurs antiques que les habitudes de la société contemporaine du Second Empire.

Traditionnellement, le mythe grec d’Orphée raconte la descente aux Enfers d’un artiste prêt à tout pour retrouver sa bien-aimée. Cette épopée symbolise la force de l’amour et la magie de l’art. Offenbach bouleverse ces repères : Orphée, bien loin du poète éploré, traîne les pieds, contraint par l’Opinion publique à partir à la recherche d’une femme dont il voudrait se libérer.

Eurydice, quant à elle, n’est plus la victime résignée : elle se laisse séduire par Pluton et s’amuse du tumulte olympien. L’Olympe ressemble dorénavant à une cour de récréation, et la tragédie s’efface derrière une cascade de situations cocasses, clin d’œil tendre à l’humanité imparfaite.

Le triomphe du « Galop infernal »

Au cœur de la pièce bat le « Galop infernal », ce morceau irrésistible qui provoque l’enthousiasme à chaque représentation. Célèbre pour avoir été adopté par le French Cancan, la danse débridée des cabarets parisiens, le Galop fait la joie du public dès 1858.

Son rythme effréné, ses accents malicieux, entraînent les spectateurs dans une allégresse contagieuse, tout en caricaturant l’ordre moral et les conventions sociales de l’époque. Aujourd’hui encore, le Galop infernal d’Offenbach incarne la fête, la liberté et l’esprit de provocation, tant dans la culture populaire que sur les scènes lyriques du monde entier.

Un succès encore actuel

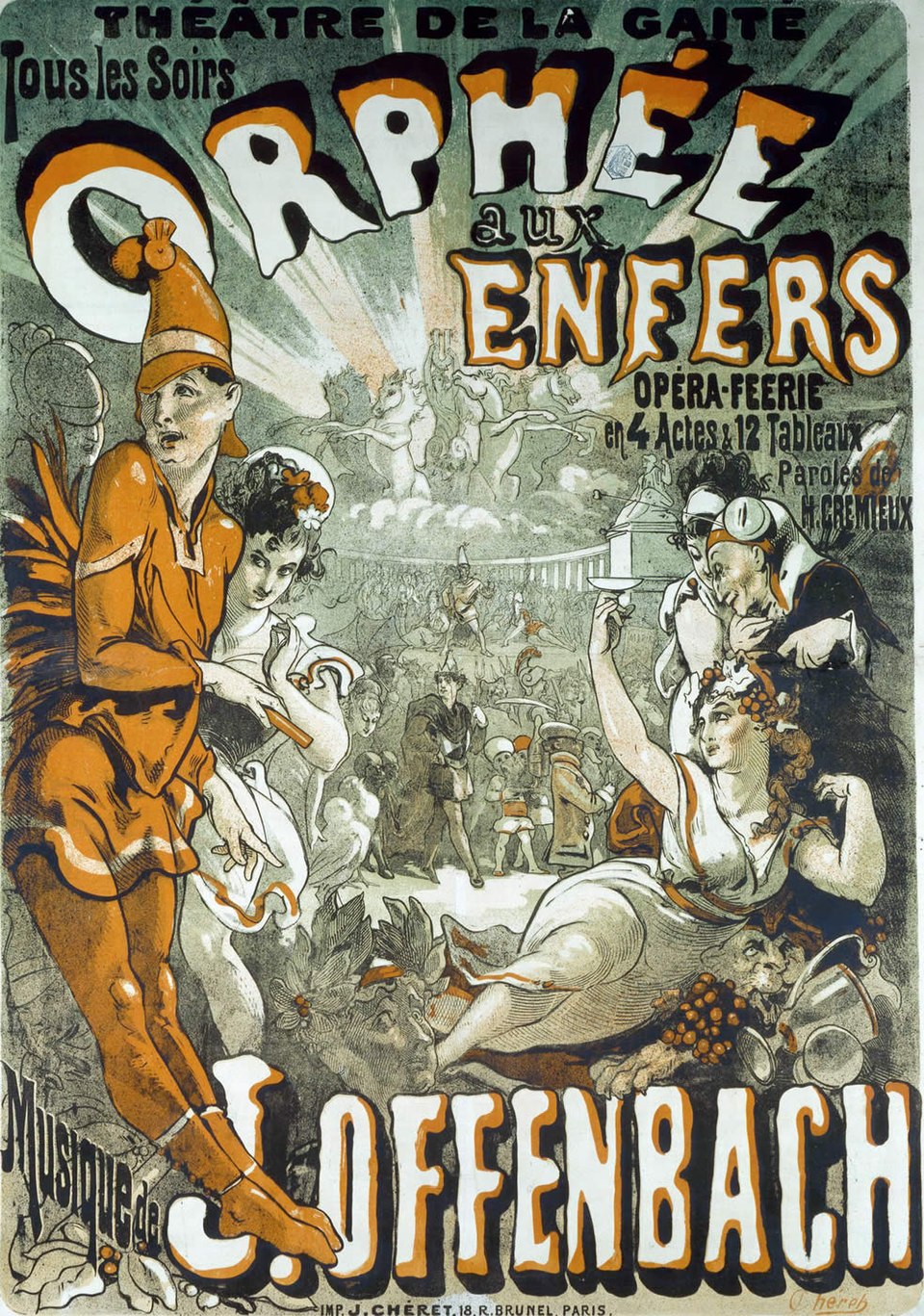

Dès ses débuts, « Orphée aux enfers » fait beaucoup parler : les critiques les plus sévères s’indignent, dénonçant un manque de respect à l’égard des grands mythes grecs ; les spectateurs, eux, se pressent chaque soir pour savourer l’audace et la fantaisie du spectacle, qui conquiert vite la capitale puis l’Europe entière. Avec des centaines de représentations consécutives, des adaptations et révisions successives (comme la version en quatre actes vue en 1874), l’ouvrage s’impose comme une référence du répertoire.

Illustration: Orphée aux Enfers du théâtre de la Gaîté de Paris de 1874. Wikipédia