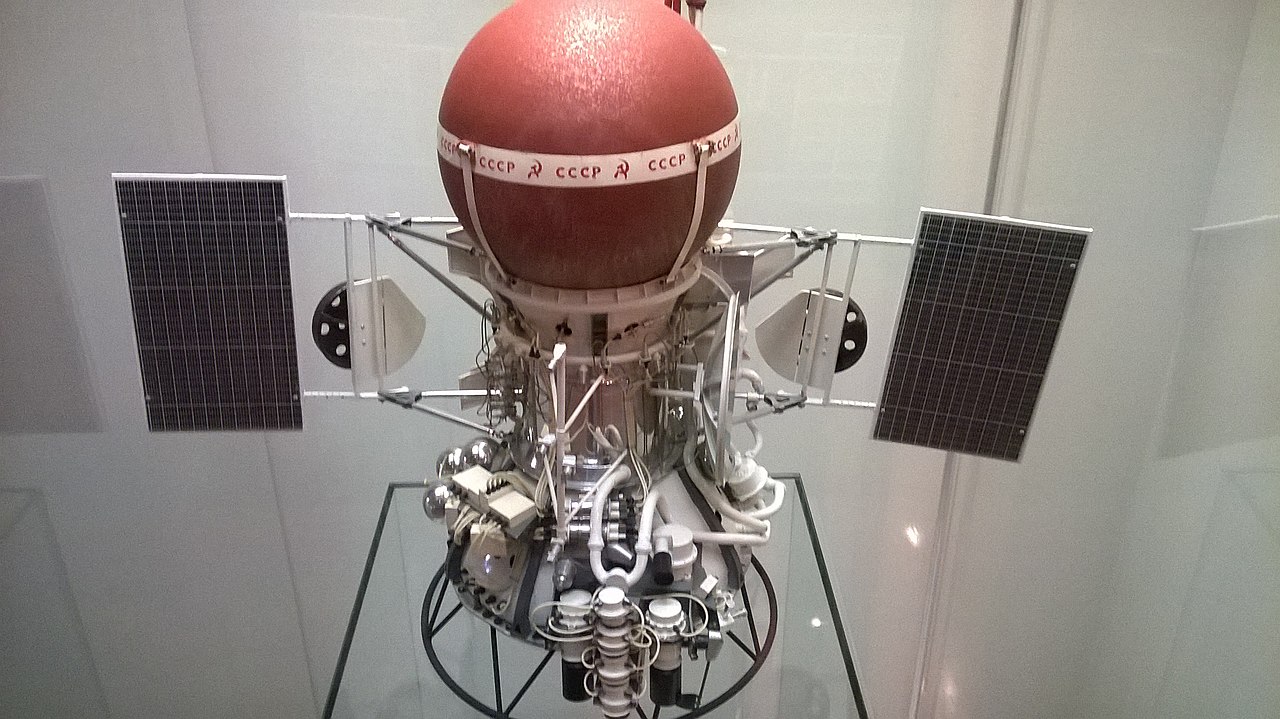

Le 22 octobre 1975, dans le silence glacé de l’espace, une sonde soviétique approche lentement de Vénus. Son nom : Venera 9. À des millions de kilomètres de la Terre, elle porte en elle l’audace d’une époque et les rêves d’une humanité avide de découvertes. Quelques instants plus tard, son atterrisseur se détache, plonge dans l’atmosphère brûlante de la planète, et survit à une descente infernale. En touchant le sol, il devient le premier engin à transmettre des images depuis la surface d’un autre monde.

Sous une chaleur de 485 °C et une pression 90 fois supérieure à celle que nous connaissons, il tient bon pendant 53 minutes. C’est peu pour une machine terrestre, mais un exploit pour la science. Les photos qu’il renvoie révèlent un paysage rocailleux, écrasé sous un ciel opaque, où s’étendent des dalles de pierre de plus d’un demi-mètre. Pour la première fois, l’humanité contemple le visage réel de Vénus : un enfer minéral sous des nuages de feu.

Ce triomphe n’arrive pas par hasard. Derrière Venera 9, il y a toute l’audace de l’Union soviétique, pionnière de l’exploration planétaire. Depuis les débuts de la conquête spatiale, l’URSS rêve de percer les mystères de cette planète sœur de la Terre. Ses équipes de scientifiques et d’ingénieurs travaillent nuit et jour à imaginer des sondes capables de résister à des conditions que rien sur Terre ne peut reproduire. Chaque mission devient un acte de bravoure, autant politique que scientifique, dans une course effrénée avec les États-Unis. À travers Vénus, c’est le prestige d’une nation et la promesse d’un savoir nouveau qui se jouent.

Tu apprécies mes contenus. Clique ici pour soutenir l'édition de cet almanach.

Le programme Venera s’impose vite comme l’un des plus ambitieux de l’histoire spatiale. Entre 1961 et 1983, près d’une trentaine de sondes soviétiques s’élancent vers Vénus, dessinant peu à peu les contours de ce monde impitoyable. Outre-Atlantique, les Américains répliquent : leurs missions Pioneer Venus en 1978, puis Magellan en 1989, apportent à leur tour des avancées spectaculaires. Magellan cartographie 98 % de la surface vénusienne grâce à un radar capable de percer la brume épaisse qui enveloppe la planète. L’Europe prend le relais avec Venus Express entre 2006 et 2014, tandis que le Japon fait perdurer l’aventure avec Akatsuki, toujours en orbite depuis 2015. Ensemble, ces missions tissent un pont de connaissances entre les décennies et les continents.

Aujourd’hui, grâce à elles, Vénus se dévoile comme un monde d’excès et de contrastes. Sa taille presque jumelle de la Terre masque une réalité étouffante : une atmosphère saturée de dioxyde de carbone, où règne un effet de serre d’une intensité monstrueuse. Le sol vénusien, parcouru de chaînes volcaniques, d’anciennes coulées de lave et de cratères, semble vivant, presque en mouvement. Certains indices laissent même penser que la planète pourrait encore être géologiquement active. Pourtant, Vénus défie toutes nos intuitions : elle tourne à rebours des autres planètes, lentement, maladroitement, offrant des journées plus longues que ses années. Un soleil s’y lève à peine avant de replonger dans un crépuscule éternel.

Mais l’histoire de Vénus ne s’écrit pas seulement au passé. Elle entre aujourd’hui dans une nouvelle phase d’exploration. La NASA prépare deux missions ambitieuses, VERITAS et DAVINCI+, attendues pour la fin des années 2020. L’Europe, de son côté, mise sur EnVision, dont le départ est prévu pour 2031. Leurs instruments, infiniment plus puissants que ceux des années 1970, promettent de sonder la planète jusque dans ses entrailles et de percer les mystères de son atmosphère infernale. Chaque objet lancé dans sa direction nous rapproche un peu plus d’une réponse à la question qui hante les scientifiques : Vénus a-t-elle un jour ressemblé à la Terre ?

Illustration: La sonde soviétique Venera 9 approchant de Vénus