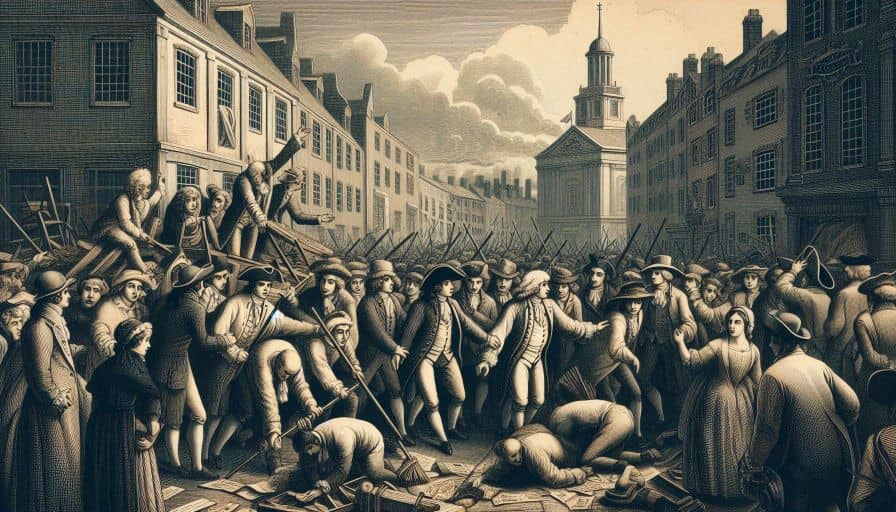

Le 29 avril 1720, Paris s’embrase. La capitale est secouée par des émeutes d’une violence rare : le peuple, excédé, se soulève contre les rafles massives organisées par la police pour envoyer de force des hommes, des femmes et même des enfants peupler la lointaine Louisiane. Cette explosion de colère révèle un profond malaise social, mais aussi l’impopularité croissante des politiques coloniales et financières du Régent et de John Law.

À cette époque, la France cherche désespérément à peupler la Louisiane, un immense territoire récemment exploré et revendiqué par les Français. Mais l’aventure américaine n’attire guère de volontaires : la région est lointaine, insalubre, et la vie y promet bien des difficultés. Pour remplir les quotas, les autorités décident alors de recourir à la manière forte. À Paris, la police arrête sans discernement vagabonds, mendiants, artisans, domestiques et enfants des rues. On extrait même des jeunes gens des hôpitaux, on arrête des femmes à la Salpêtrière, et l’on embarque tout ce monde, enchaîné ou entassé dans des charrettes, vers les ports d’embarquement.

La brutalité de ces rafles choque la population. Les arrestations sont arbitraires, violentes, parfois motivées par la prime promise aux agents pour chaque « colonie » capturée. Rapidement, la rumeur enfle : on parle de milliers d’enlèvements en quelques jours. La peur et la colère gagnent les quartiers populaires. Le 29 avril, la tension éclate. Des centaines de Parisiens, armés de bâtons, de pavés ou d’outils, se dressent contre les forces de l’ordre. Les affrontements sont particulièrement sanglants rue Saint-Antoine et sur le pont Notre-Dame. Plusieurs policiers sont tués, de nombreux autres blessés. Les boutiques ferment, la ville est paralysée, la maison du lieutenant de police est assiégée.

Tu apprécies mes contenus. Clique ici pour soutenir l'édition de cet almanach.

L’ampleur de la révolte force les autorités à suspendre temporairement les rafles. Mais le mal est fait : la confiance entre le peuple et le pouvoir est rompue. Ces événements s’inscrivent dans un contexte de crise économique et sociale profonde. Depuis plusieurs mois, la « banqueroute de Law » secoue la France. John Law, financier écossais, a tenté de moderniser l’économie en créant une banque émettant du papier-monnaie et en lançant la fameuse Compagnie du Mississippi, censée exploiter les richesses de la Louisiane. Mais la spéculation s’emballe, la bulle éclate, et des milliers d’épargnants sont ruinés. La population, déjà fragilisée, voit dans les rafles une nouvelle injustice.

La colonisation de la Louisiane, elle, reste laborieuse. Malgré les efforts déployés, la population de la colonie demeure faible et hétérogène. Français, Canadiens, Allemands, Africains réduits en esclavage, et peuples autochtones cohabitent tant bien que mal. L’économie repose sur les plantations, la traite des esclaves et l’exploitation de la terre, dans des conditions souvent très dures. Les compagnies privées, comme la Compagnie du Mississippi, gèrent la colonie avec l’appui de la monarchie, mais peinent à susciter l’enthousiasme.

À la différence de la France, la Grande-Bretagne ne recourt pas à de telles méthodes pour peupler ses colonies d’Amérique du Nord. Les Anglais privilégient l’immigration volontaire, la servitude contractuelle et l’esclavage, mais n’organisent pas de rafles massives dans leurs villes. Les colons britanniques viennent chercher une vie meilleure, fuient parfois les persécutions religieuses ou espèrent simplement devenir propriétaires. Ce choix explique en partie la croissance rapide et la diversité des colonies anglaises.

Illustration: Image générée par IA (Bing Image Creator)