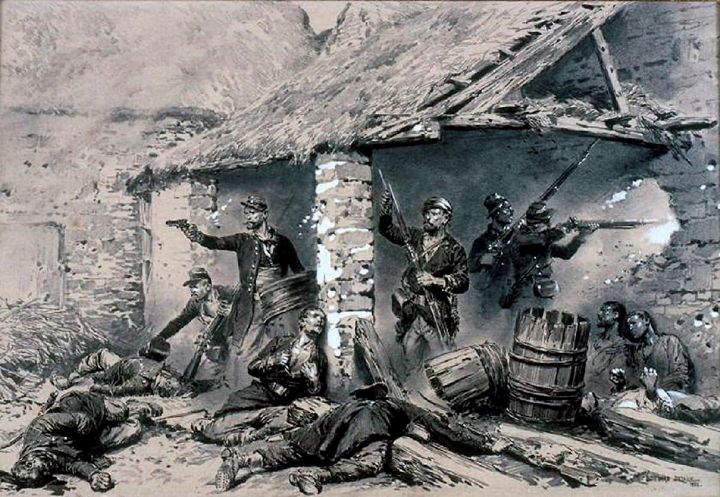

Chaque 30 avril, la Légion étrangère française commémore un épisode fondateur de son histoire : la bataille de Camerone. Ce jour-là, en 1863, au Mexique, soixante-cinq légionnaires sous les ordres du capitaine Jean Danjou affrontent plus de deux mille soldats mexicains dans l’hacienda du village de Camarón de Tejeda.

Leur mission : protéger un important convoi de ravitaillement destiné à l’armée française assiégeant Puebla. Face à une armée écrasante, ils résistent héroïquement pendant près de dix heures, refusant de se rendre malgré la fatigue, la soif et les pertes. À la tombée du jour, seuls trois légionnaires encore valides acceptent de déposer les armes, mais à la condition de pouvoir garder leur équipement et de soigner leurs camarades blessés. Ce combat, célébré chaque année par tous les régiments de la Légion, incarne l’esprit de sacrifice, de solidarité et de fidélité qui anime ces soldats venus du monde entier.

La Légion étrangère naît en 1831, à l’initiative du roi Louis-Philippe Ier. La France, alors engagée dans la conquête de l’Algérie, cherche à renforcer ses effectifs sans risquer de troubles sur son sol. Elle accueille ainsi des soldats étrangers, des réfugiés politiques et des aventuriers venus de toute l’Europe, leur offrant un engagement sous identité déclarée et la promesse de servir hors du territoire métropolitain. Cette unité, d’abord destinée à la guerre coloniale, s’illustre très vite sur le terrain algérien, participant à des combats acharnés, à la sécurisation des territoires et à la construction d’infrastructures.

Tu apprécies mes contenus. Clique ici pour soutenir l'édition de cet almanach.

Dès ses premières années, la Légion forge sa réputation au prix du sang. À Maison-Carrée, à Zaatcha ou lors de nombreuses escarmouches, les légionnaires affrontent des adversaires souvent supérieurs en nombre et endurent des conditions extrêmes. Leur bravoure et leur discipline marquent les esprits, mais leur image auprès de la population algérienne reste celle d’une force d’occupation redoutée, symbole de la violence coloniale.

Au fil des décennies, la Légion étrangère s’engage sur tous les continents. Elle combat en Crimée, en Italie à Magenta et Solférino, puis au Mexique où la bataille de Camerone devient sa référence morale et guerrière. L’héroïsme des légionnaires, encerclés et refusant de se rendre malgré l’épuisement des munitions, fonde le mythe de l’unité : « La Légion est notre patrie » et « Honneur et Fidélité » deviennent ses devises.

La Légion poursuit son histoire à travers les grandes campagnes coloniales (Indochine, Afrique, Madagascar), la Première Guerre mondiale, les conflits du XXe siècle et les opérations contemporaines. À chaque époque, elle s’adapte, accueille de nouveaux volontaires venus du monde entier et reste à la pointe des interventions françaises, de la Norvège à l’Afghanistan.

La Légion étrangère aime à cultiver ses traditions. Les pionniers, barbus, coiffés du tablier de cuir et portant la hache sur l’épaule, rappellent le passé de soldats-bâtisseurs et l’importance de la fraternité. Sa marche officielle, « Le Boudin », rythme le pas lent et solennel de ses hommes lors des défilés, notamment le 14 juillet, où ils ferment la marche à 88 pas par minute, bien plus lentement que les autres unités, perpétuant ainsi une identité forte et reconnaissable.

Entrer dans la Légion aujourd’hui exige de la motivation, une excellente condition physique, une santé irréprochable et un engagement total. Les critères sont stricts : seuls les hommes âgés de 17 ans et demi à 39 ans et demi, sans passé criminel grave, peuvent espérer rejoindre ses rangs. Les tests physiques, médicaux et psychologiques éliminent la majorité des candidats, ne laissant place qu’aux plus déterminés.

Son modèle inspire, mais reste unique : si l’Espagne crée sa propre Légion sur le même principe, rares sont les pays à reproduire une telle institution, mêlant anonymat, engagement étranger et fidélité à une nation d’adoption.

Encore aujourd’hui, la Légion étrangère demeure auréolée de prestige et de mystère. Son histoire, marquée par la dureté des combats et la force du collectif, continue de fasciner. Camerone, chaque 30 avril, rappelle à tous les légionnaires, anciens et nouveaux, que l’esprit de corps, la loyauté et le courage sont les fondements de leur légende.

Sommaire

Pourquoi le légionnaire marche lentement ?

Les légionnaires de la Légion étrangère marchent plus lentement que les autres corps d’armée lors du défilé du 14 juillet, et cette particularité intrigue chaque année de nombreux spectateurs. Leur cadence est de 88 pas par minute, contre 120 pour les autres troupes. Cette différence s’explique par l’histoire et les traditions propres à la Légion.

Ce pas lent, appelé « pas Légion », remonte à l’époque de la création de la Légion étrangère en 1831. À ses débuts, la Légion intègre notamment d’anciens soldats du régiment de Hohenlohe, une unité étrangère au service de la France qui défilait déjà à 88 pas par minute, selon les usages militaires de l’Ancien Régime et de l’Empire. Lorsque la Légion est fondée, elle conserve ce rythme distinctif, en rupture avec la cadence plus rapide adoptée par le reste de l’armée française.

A propos du Boudin

« Le Boudin » est la marche officielle et l’hymne emblématique de la Légion étrangère française. Composée dans la seconde moitié du XIXᵉ siècle par François-Nicolas Wilhem, chef de musique du 2ᵉ régiment étranger, cette marche accompagne tous les défilés de la Légion, notamment lors du 14 juillet, et rythme leur célèbre pas lent à 88 pas par minute, bien distinct de celui des autres unités de l’armée française.

Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, « le boudin » ne fait pas référence à la charcuterie, mais à la toile de tente roulée en forme de boudin, portée sur le sac à dos des légionnaires. Les paroles du refrain, « Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin/Pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains/Pour les Belges, y en a plus, pour les Belges, y en a plus/Ce sont des tireurs au cul », font allusion à des épisodes historiques : à la demande du roi des Belges, Léopold II, qui souhaitait préserver la neutralité de son pays, les légionnaires belges ont été exclus de certaines campagnes, ce qui explique la mention ironique de leur absence de « boudin » dans la chanson.

Barbe, hache et tablier définissent le légionnaire

La barbe, la hache et le tablier portés par les légionnaires pionniers de la Légion étrangère sont des symboles forts, hérités de traditions anciennes et liés à leur rôle historique de « soldats-bâtisseurs ».

La barbe symbolise d’abord l’ancienneté et l’élite. À l’origine, les pionniers et sapeurs combattaient en première ligne, au plus près de l’ennemi, et leur espérance de vie était faible. Ils étaient donc autorisés à ne pas se raser avant le combat, et revenaient barbus s’ils survivaient. Cette tradition s’est perpétuée, la barbe étant devenue un signe distinctif et un privilège, officialisé à la Légion étrangère dès 1844. Elle rappelle aussi les conditions difficiles de travail et d’hygiène sur le terrain, où le rasage était souvent impossible.

La hache portée sur l’épaule représente l’outil de travail du pionnier. Historiquement, les pionniers étaient chargés d’ouvrir la route à la troupe, de briser les obstacles, de construire des ponts, des tranchées ou des habitations. La hache incarne donc le savoir-faire technique et le rôle de bâtisseur du légionnaire, toujours prêt à façonner le terrain pour permettre l’avancée de ses camarades.

Le tablier en cuir (souvent de buffle) complète cette tenue. Il servait à protéger les pionniers des éclats de bois ou de pierre lors des travaux de génie, mais aussi à limiter les risques d’éventration en cas de chute. Le tablier symbolise ainsi la protection, la robustesse et l’appartenance à une tradition fraternelle et solidaire, où l’on rend hommage aux générations de bâtisseurs qui ont laissé leur empreinte partout où la Légion est passée.