Le 4 juillet 1902, le président américain Theodore Roosevelt proclame officiellement la fin de la guerre américano-philippine. Cette date, choisie pour coïncider avec la fête nationale des États-Unis, symbolise la victoire américaine et la soumission de l’archipel Philippin, même si des foyers de résistance persistent. Ce jour marque la fin d’un conflit sanglant, mais aussi le début d’une longue période de domination coloniale américaine.

Sommaire

Un archipel en quête de liberté

À la fin du XIXe siècle, les Philippines vibrent d’un puissant désir d’émancipation. Après plus de trois siècles de colonisation espagnole, la révolution philippine éclate en 1896. Les insurgés, menés par Emilio Aguinaldo, rêvent d’un pays libre et proclament la Première République philippine en 1898. Mais l’espoir d’indépendance s’évanouit rapidement lorsque les États-Unis, vainqueurs de la guerre hispano-américaine, s’approprient l’archipel par le traité de Paris. Les Philippins, tenus à l’écart des négociations, se sentent trahis. La tension monte alors entre les nouveaux occupants américains et les nationalistes philippins, qui refusent de voir leur rêve d’autodétermination confisqué par une nouvelle puissance coloniale.

Le feu s’allume à Manille

Tout bascule dans la nuit du 4 février 1899, à Manille. Un simple accrochage entre un soldat américain et une patrouille philippine se transforme en détonateur d’une guerre totale. Les troupes américaines, bien équipées et nombreuses, font face à une armée philippine déterminée mais mal armée. Très vite, les affrontements s’étendent à l’ensemble de l’archipel. Les grandes batailles de Luçon, des Visayas et de Mindanao rythment les premiers mois du conflit. Face à la puissance de feu américaine, la guerre conventionnelle cède rapidement la place à une guérilla acharnée, menée par des combattants philippins qui refusent de se soumettre.

Tu apprécies mes contenus. Clique ici pour soutenir l'édition de cet almanach.

Une guerre d’une violence inouïe

La guerre américano-philippine se distingue par une brutalité extrême. Les effectifs engagés sont massifs : près de 126 000 soldats américains affrontent jusqu’à 80 000 combattants philippins. Mais ce sont surtout les civils qui paient le plus lourd tribut. Les estimations évoquent entre 200 000 et 1 500 000 morts parmi la population philippine, victimes des combats, de la famine, des épidémies et des politiques de répression menées par l’occupant. Les Américains recourent à la torture, à l’incendie de villages, aux exécutions sommaires et à la création de camps de concentration pour briser la résistance. La violence de la répression choque jusqu’aux États-Unis, où des voix s’élèvent contre la politique impérialiste de Washington.

Domination d’un nouveau maître

Après la capture d’Emilio Aguinaldo en 1901, la résistance organisée s’effondre peu à peu, même si des foyers de guérilla subsistent, en particulier dans le sud de l’archipel. Les États-Unis instaurent un gouvernement civil, intégrant progressivement certaines élites philippines dans l’administration. Ils imposent leur modèle éducatif, politique et économique, tout en maintenant une mainmise militaire et stratégique sur le pays. L’indépendance, tant espérée par les nationalistes, paraît alors plus lointaine que jamais. Les cicatrices de la guerre et de la répression restent vives, et la société philippine doit composer avec la domination d’un nouveau maître.

Le long chemin vers l’indépendance

Face à la pression nationaliste et à l’évolution des mentalités aux États-Unis, un processus d’autonomie s’enclenche dans les années 1930. La loi Tydings-McDuffie de 1934 prévoit la création d’un Commonwealth philippin, première étape vers l’indépendance. Mais ce chemin est semé d’embûches : la Seconde Guerre mondiale et l’occupation japonaise bouleversent l’archipel. Ce n’est qu’après la guerre, le 4 juillet 1946, que les Philippines obtiennent enfin leur souveraineté, devenant la première république indépendante d’Asie du Sud-Est. L’indépendance s’accompagne cependant de conditions économiques et militaires qui maintiennent une forte influence américaine sur le jeune État.

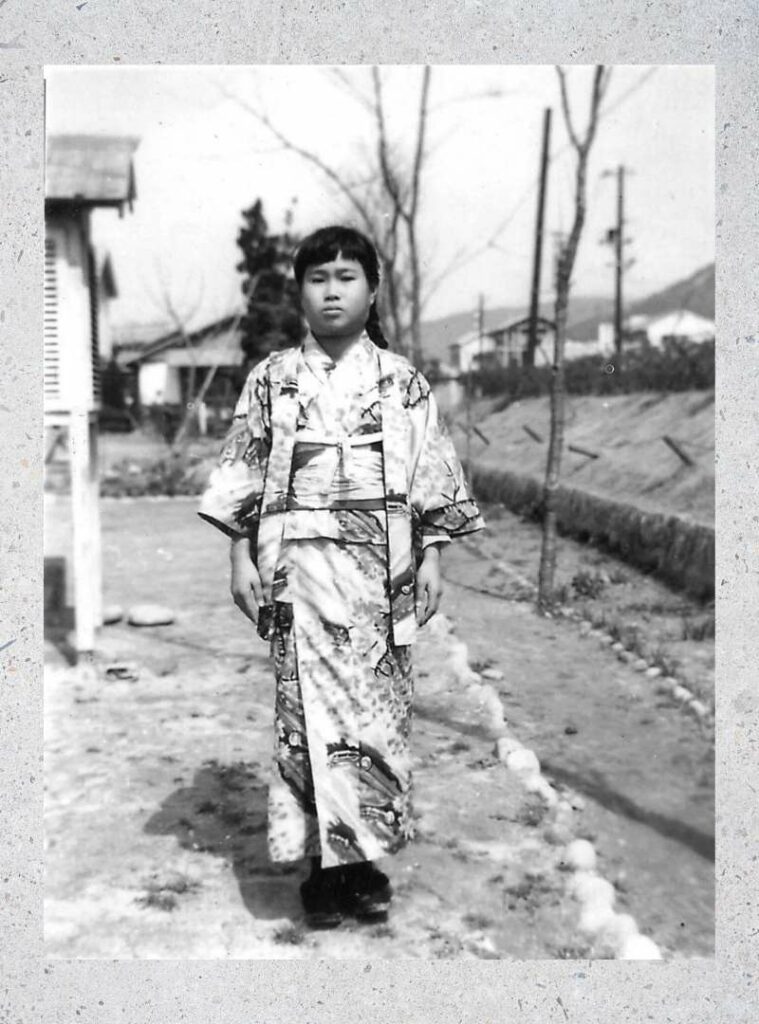

Illustration: Troupes américaines aux Philippines pendant la guerre américano-philippine (1899-1902). Bibliothèque du Congrès, Washington, DC. – Encyclopédie Britannica