En 1889, la France tourne une page importante de son histoire militaire avec l’adoption de la loi Freycinet, promulguée le 15 juillet. Cette législation bouleverse l’organisation du service militaire : la durée du service actif passe de cinq à trois ans. Mais la réforme ne s’arrête pas là.

Sommaire

La loi Freycinet : vers une armée citoyenne

En contrepartie d’un service actif réduit, la loi Freycinet supprime les dernières exonérations qui profitaient jusqu’alors aux étudiants des grandes écoles, aux enseignants et aux séminaristes : désormais, tous doivent servir sous les drapeaux. La loi affirme la notion d’un service personnel, obligatoire et universel, destiné à mobiliser toute la nation pour sa défense.

Toutefois, dans les faits, des inégalités subsistent : certains bénéficient encore d’un service réduit à un an. Cette nouvelle donne vise avant tout à renforcer le sentiment d’unité nationale, à forger une armée de citoyens, et à préparer chacun au devoir de défendre la patrie dans un contexte post-1870 marqué par le désir de revanche.

Tu apprécies mes contenus. Clique ici pour soutenir l'édition de cet almanach.

La conscription : un tournant dans la vie

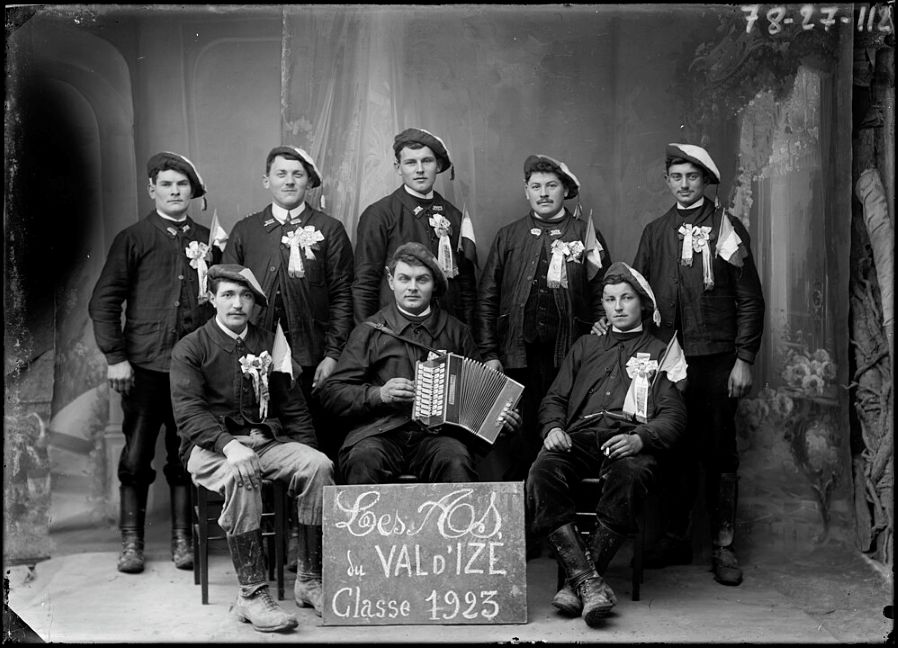

Dans chaque village de France, le tirage au sort marque le passage à l’âge adulte. Chaque année, la jeunesse – endimanchée, fière et fébrile – converge vers la place du chef-lieu : tambours, drapeaux et chants entourent ce grand événement. Le tirage, effectué publiquement devant une foule souvent nombreuse, détermine pour beaucoup le destin des années à venir : un “bon numéro” signifie parfois moins de temps à la caserne ou une affectation plus proche de la maison, tandis qu’un “mauvais” laisse présager l’éloignement.

Après la cérémonie, le village s’anime de bals, banquets et processions. Les conscrits traversent les rues, arborant leur numéro sur le chapeau, s’arrêtant aux auberges pour fêter ou noyer leur excitation et leur appréhension. Les sociétés de conscrits transmettent, lors de ces réjouissances, des attributs symboliques à la prochaine classe, consolidant la tradition du passage de témoin d’une génération à l’autre.

La place et le rôle des filles

Même si la conscription s’adresse uniquement aux garçons, les jeunes filles participent avec entrain aux festivités qui jalonnent la vie du village. On les retrouve lors des banquets et des bals, où leur présence scelle l’entrée dans l’âge adulte de toute une génération. Souvent, un conscrit offre une cocarde blanche à une jeune fille de sa classe en signe d’amitié ou de tendresse : un rituel particulièrement vivant en Lyonnais ou Beaujolais.

Les filles endossent un rôle actif dans la préparation des festivités : elles décorent les salles, confectionnent rubans et gâteaux traditionnels, animant par leur énergie les rassemblements populaires. Même si elles n’ont pas d’obligation militaire, elles partagent ce moment clé, vecteur de cohésion et de solidarité générationnelle.

La vie du conscrit débutant

L’arrivée à la caserne bouleverse radicalement le quotidien du conscrit. Isolé de son milieu familial, souvent rural, il découvre l’uniforme, les rites militaires et la vie en communauté serrée. Les premiers jours, il reçoit son paquetage, apprend à entretenir son équipement et s’initie à la discipline collective. Les journées sont rythmées par le lever matinal, les exercices physiques, le maniement du fusil, les marches, et l’obéissance stricte aux ordres. Les erreurs, même mineures, sont sanctionnées ; ainsi, chaque geste du quotidien est soumis à une vigilance constante.

Cette discipline forge chez les jeunes hommes un esprit de solidarité, mais aussi de rivalité selon leurs origines sociales. L’hygiène, jusqu’alors négligée, est surveillée de plus près à la fin du XIXe siècle pour endiguer les maladies. La caserne s’impose donc comme un creuset : au-delà de la formation militaire, elle façonne les identités, l’endurance morale et physique, ainsi que le sentiment d’appartenir à une communauté nationale.

Les permissions, quasi inexistantes

Durant ces trois années de service actif, le conscrit reste quasiment cloîtré loin de chez lui. Les permissions, c’est-à-dire les autorisations exceptionnelles pour quitter la caserne et retourner dans sa famille, sont rarissimes et réservées à des événements très graves : décès, maladies graves de proches, ou circonstances exceptionnelles graves. L’éloignement géographique aggrave ce sentiment de rupture.

Pour la majorité des jeunes hommes, cette séparation prolongée représente une épreuve, vécue à la fois comme un sacrifice et comme une ascèse formatrice. La notion de “permission régulière”, qui deviendra la norme au XXᵉ siècle, reste alors balbutiante et marginale : la plupart des conscrits ne profitent du retour en terre natale qu’une fois leur service terminé.

Un retour à la vie civile non définitif

À l’issue du service actif, le conscrit retrouver sa vie civile… mais seulement en apparence. Sa “liberté” demeure encadrée par l’obligation des périodes de rappel : il sera intégré successivement à la réserve de l’armée d’active, puis à l’armée territoriale, jusqu’à 25 ans d’obligations militaires au total sous la loi de 1889.

Chaque réserviste doit participer à deux manœuvres, chacune de quatre semaines, organisées généralement à la fin de l’été avant les grandes manœuvres nationales militaires. Le programme de ces « appels » est dense : accueil administratif, distribution du matériel, réapprentissage du maniement des armes, exercices de marche, entretien de l’armement, puis simulations de campagne et grandes manœuvres collectives.

L’organisation de ces périodes vise à réinscrire le soldat-citoyen dans une dynamique de préparation à la défense, tout en entretenant la camaraderie forgée dans la jeunesse. Même si certaines dispenses existent (soutiens de famille, professions essentielles), la majorité des hommes doivent se plier à cette nouvelle parenthèse militaire, coupant court à toute illusion d’émancipation définitive.

Le regard citoyen sur l’armée

À la fin du XIXe siècle, l’armée française cristallise un imaginaire puissant. L’ombre de la défaite de 1870 hante les esprits : le désir de revanche insuffle une ferveur patriotique nouvelle à la République. L’armée est vue comme la gardienne du redressement national, la garante de la paix, mais aussi comme une “grande école” républicaine. La conscription brasse toutes les couches sociales, imposant à chacun d’endosser la responsabilité de la défense du pays. L’idée d’égalité parmi tous les citoyens-soldats s’ancre dans le discours politique et populaire.

Cependant, cette vision se teinte de réalités moins glorieuses : la séparation est lourde pour les familles, surtout rurales, et les disparités dans l’accomplissement des obligations suscitent frustrations et amertumes. Enfin, si la caserne façonne la virilité et la discipline, elle est aussi source de méfiance : on craint qu’une armée trop puissante ne bascule dans l’autoritarisme, et l’histoire des répressions intérieures reste présente dans l’imaginaire collectif.

L’armée façonne ainsi l’identité collective et citoyenne, mais demeure surveillée avec vigilance : elle est le symbole d’une République forte, mais d’abord contrôlée par le peuple.

Illustration: Groupe de conscrits, 1923, Val-d’Izé – Jean Hervagault, musée de Bretagne et écomusée de la Bintinais. – Wikipédia