Le 28 juillet 1957, au cœur d’un village italien, Cosio d’Arroscia, un groupe d’artistes, théoriciens et militants venus d’horizons divers se réunit pour fonder l’Internationale situationniste (IS). Cette organisation naît de la fusion entre plusieurs avant-gardes, parmi lesquelles l’Internationale lettriste, le Mouvement international pour un Bauhaus imaginiste et le Comité psychogéographique de Londres. Cette rencontre porte l’espoir d’une révolution totale, une volonté profonde de dépasser la société de consommation et ses fausses promesses, en bâtissant un nouveau rapport à la vie et aux autres, défini notamment par la « construction de situations ».

L’Internationale situationniste se consacre à la création délibérée de moments intenses et authentiques, appelés « situations construites ». Ces expériences de vie ne surgissent pas par hasard, elles naissent d’une organisation collective qui façonne les événements et l’environnement urbain pour provoquer un éveil critique face au spectacle quotidien imposé par le capitalisme. À ses yeux, l’art traditionnel enferme la créativité dans des formes passives ou détournées ; il faut donc fusionner vie et art pour faire émerger une praxis révolutionnaire, une réappropriation radicale du réel qui bouleverse les rapports humains et sociaux.

La trajectoire de l’IS évolue rapidement. Un tournant majeur se produit en 1962, quand la tension entre artistes et théoriciens politiques éclate au grand jour. L’IS choisit alors de délaisser l’autonomie de l’art en tant que spécialité, convaincue que la révolution doit s’incarner au-delà de la simple production artistique, dans une action politique et sociale collective et globale. Cela entraîne l’exclusion des membres davantage attachés à des pratiques artistiques traditionnelles. La construction de situations devient davantage un acte politique et théorique, centré sur la critique virulente de la société du spectacle dévoilée par l’un de ses plus brillants penseurs, Guy Debord.

Tu apprécies mes contenus. Clique ici pour soutenir l'édition de cet almanach.

Mai 1968 marque une étape emblématique. Même si l’Internationale situationniste ne dirige pas directement les événements, ses idées traversent les comités d’action, les assemblées étudiantes et les esprits contestataires. Son appel à la grève générale et ses pratiques subversives se manifestent dans l’air du temps. Ce mouvement insuffle un souffle nouveau, mêlant critique radicale, créativité et volonté d’autogestion. Pourtant, l’IS reste une force intellectuelle et symbolique plus qu’un acteur de masse. Sa portée est d’abord une inspiration, un ferment culturel qui bouleverse les consciences plus qu’une organisation structurée qui coordonne les actions.

Cependant, l’aventure situationniste n’échappe pas à ses propres contradictions. L’exigence théorique et la rigueur programmatique engendrent divisions, exclusions et un isolement croissant. L’élitisme grandit, la pluralité s’efface derrière une intransigeance parfois paralysante. À force de refuser toute compromission et de sombrer dans un utopisme difficilement concrétisable, l’IS voit ses possibilités d’action directe s’amenuiser. Par ailleurs, certains de ses concepts finissent paradoxalement récupérés par la société qu’elle combat, dilués dans la publicité ou le marketing, vidés de leur force subversive originelle.

Face à ce constat, l’Internationale situationniste décide de s’auto-dissoudre en 1972, par une décision consciencieuse et assumée. Le groupe refuse de se transformer en simple reliquat historique ou en musée d’idées mortes. La dissolution ouvre la porte à la réévaluation, à la critique renouvelée, fidèle à son esprit même : celui d’une radicalité critique en perpétuelle transformation. L’IS laisse derrière elle un héritage intellectuel puissant, un appel à interroger sans cesse la société, l’art et la politique, et un héritage qui continue d’irriguer la pensée radicale contemporaine.

En somme, l’Internationale situationniste incarne la chronique d’une révolution utopiste mort-née, dont la grandeur tient moins à sa réussite concrète qu’à son invitation provocante et indispensable à revendiquer une autre manière de vivre et d’agir dans un monde aliéné.

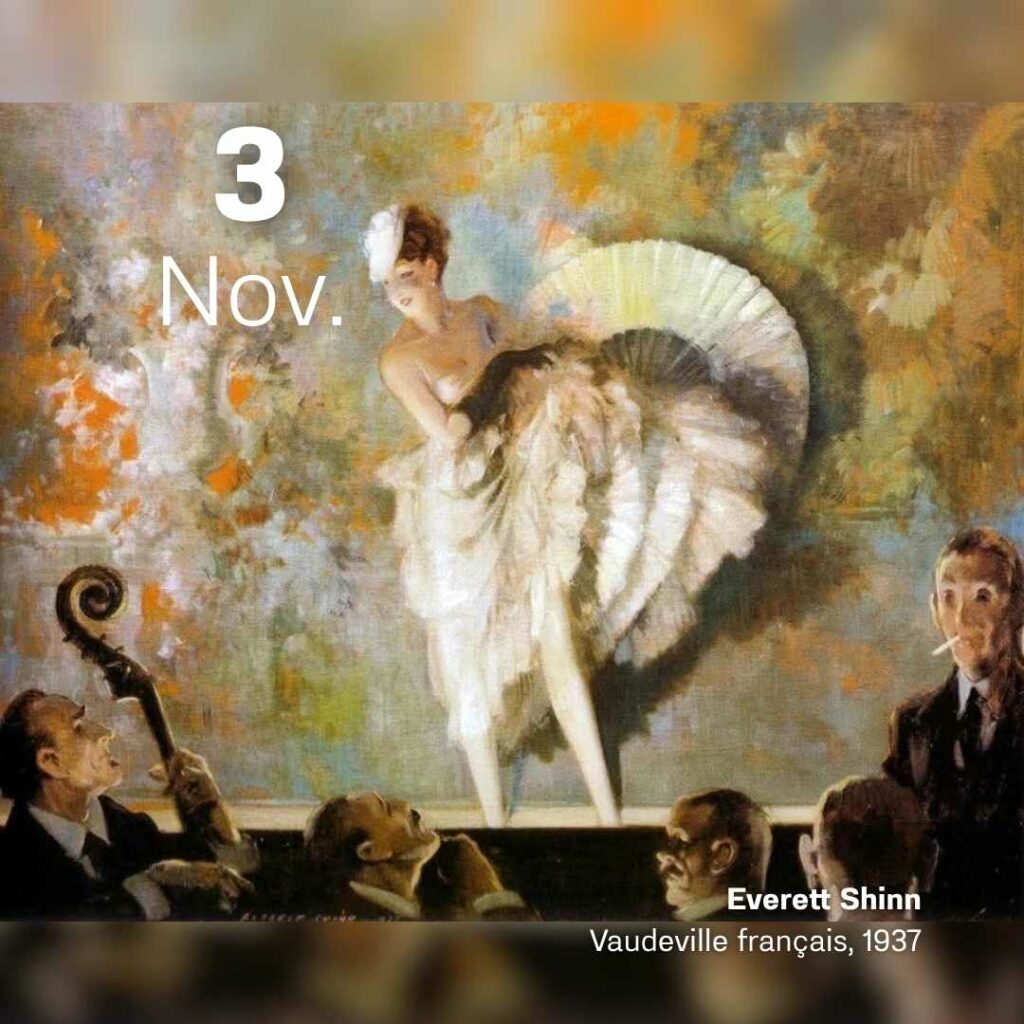

Illustrations: affiches situationnistes

Enrichis ce contenu sur les réseaux par tes questions,

tes commentaires ou ton expérience > A propos

ou aussi