Le 5 août 1858, un exploit technique majeur change à jamais la manière dont les continents communiquent. Après plusieurs années de préparatifs et de tentatives, un câble télégraphique sous-marin relie pour la première fois l’Europe à l’Amérique du Nord, franchissant l’Atlantique. Le câble, qui part de l’île de Valentia en Irlande et atteint la baie de Trinity à Terre-Neuve, au Canada, mesure plus de 4 200 kilomètres. En un instant, ce câble réduit un voyage maritime de plusieurs jours à quelques minutes pour transmettre un message, un saut gigantesque dans l’histoire des communications.

Cette aventure visionnaire est portée par la société Atlantic Telegraph Company, cofondée par l’homme d’affaires américain Cyrus West Field, qui réussit à convaincre investisseurs britanniques et américains d’unir leurs forces. Deux navires, le HMS Agamemnon et l’USS Niagara, spécialement équipés pour ce travail, transportent la moitié chacun du câble. Ils se rejoignent au milieu de l’océan, accrochent ensemble les deux extrémités du câble, puis s’éloignent en déroulant lentement cette liaison spectaculaire sous la surface, contrôlant méticuleusement la tension du câble à l’aide d’une machinerie sophistiquée afin d’éviter toute rupture.

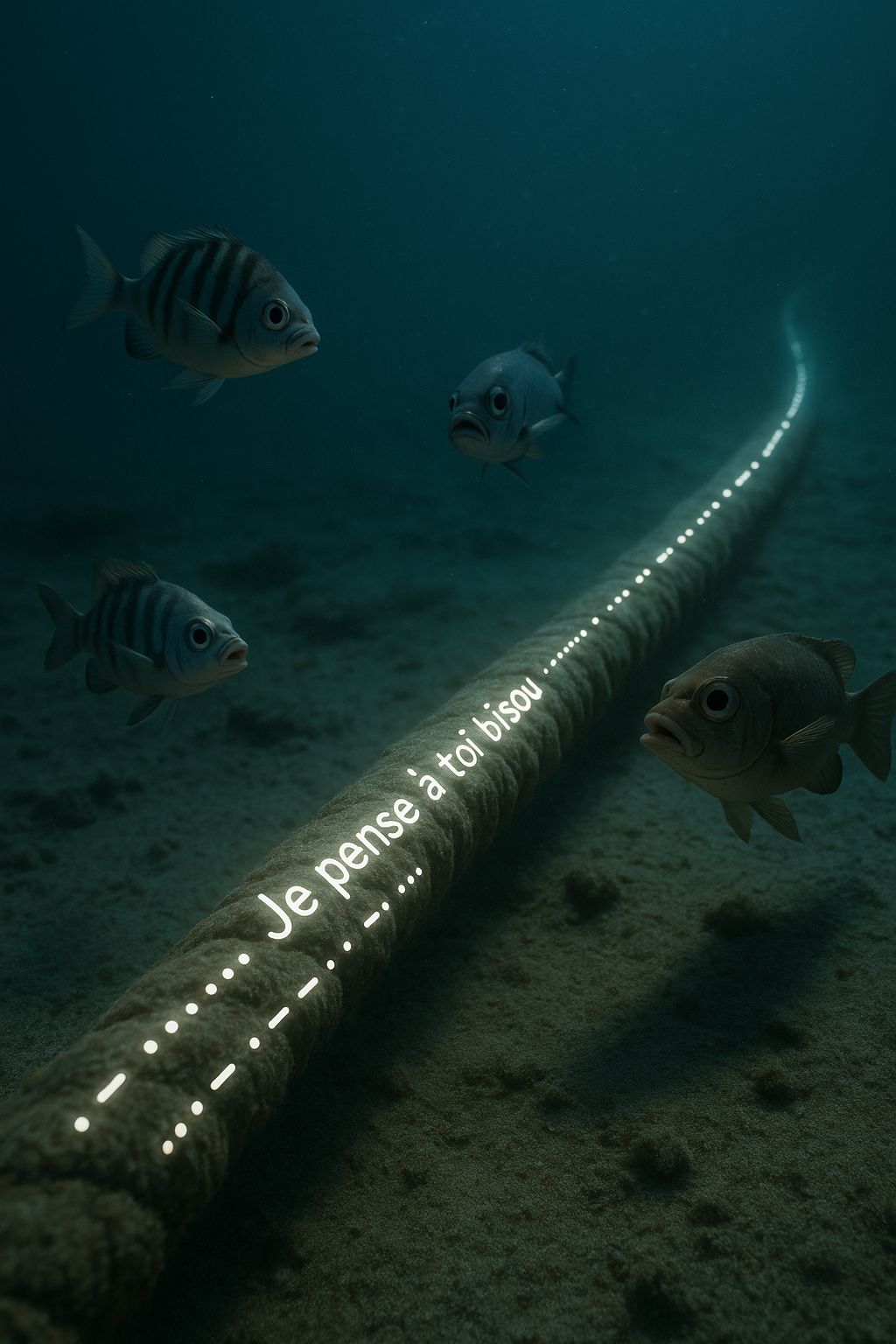

Sur le plan technique, ce câble est une merveille d’ingénierie pour son temps. Il est composé de sept fils de cuivre torsadés qui forment le conducteur central. Chaque fil pèse environ 26 kg par kilomètre et est enveloppé de plusieurs couches d’un isolant naturel appelé gutta-percha, dérivé du latex d’Indonésie, offrant une isolation électrique remarquable. Autour de cette âme conductrice, un enrobage protecteur en chanvre goudronné et une gaine extérieure spiralée de fils métalliques forment une armature robuste, conférant au câble une résistance mécanique impressionnante. L’ensemble pèse près de 600 kg par kilomètre et doit supporter les pressions écrasantes ainsi que les agressions chimiques des fonds marins pendant des milliers de kilomètres.

Tu apprécies mes contenus. Clique ici pour soutenir l'édition de cet almanach.

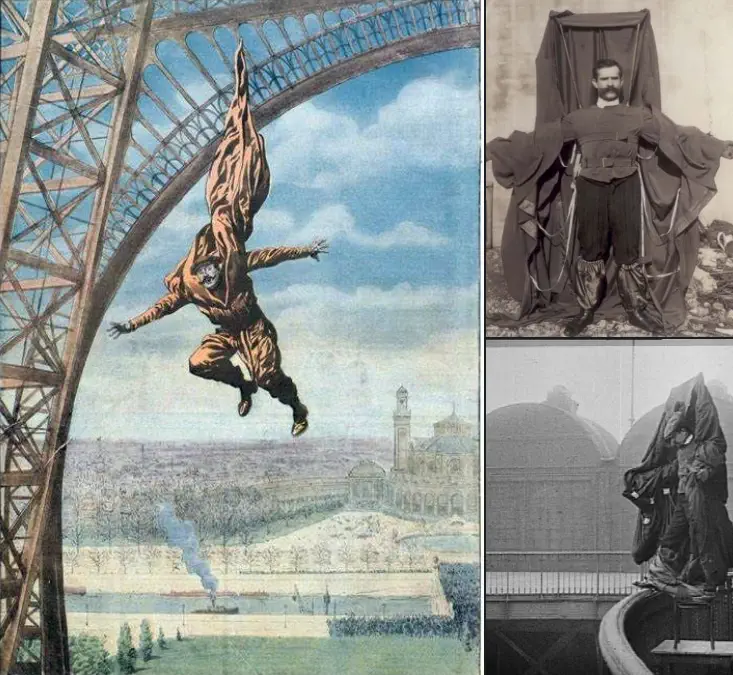

Quand le câble rompt, la récupération est tout sauf simple. Munie d’un grappin spécial, l’équipe du navire câblier repère précisément l’endroit de la rupture en mesurant la longueur déployée et en localisant la perte de signal. Ce grappin est alors lancé en mer pour « pêcher » le câble au fond. Extraire cette lourde liaison à la surface pouvait durer plusieurs jours, souvent sous des conditions météorologiques difficiles, avant que le câble ne soit réparé à bord puis reposé. Ces opérations exigeaient une grande précision et de la patience, car chaque erreur pouvait compromettre la liaison.

Le câble transmet les messages grâce à des impulsions électriques codées en Morse. Ces signaux électriques voyagent le long du conducteur en cuivre, isolé dans son manteau de gutta-percha. Malgré cet isolement, la longueur extrême provoque une atténuation et un ralentissement du signal, ce qui limite considérablement la vitesse d’envoi des messages. Chaque mot met plusieurs minutes à être transmis, et l’envoi d’un télégramme complet peut durer plusieurs heures. La puissance utilisée pour ces signaux reste faible pour éviter d’endommager le câble, une leçon apprise à la dure par les premières expériences, notamment à cause d’erreurs dans les tensions appliquées au câble.

Un autre défi majeur concerne la gestion de l’envoi des messages pour éviter la confusion. Afin qu’aucun message ne soit envoyé simultanément des deux côtés du câble, un protocole strict est mis en place. On utilise un système de « tour de rôle » où une station doit attendre que l’autre ait terminé son message avant d’envoyer le sien. Pour cela, des signaux spécifiques et un code de confirmation sont échangés pour assurer que la voie est libre. Cette coordination manuelle repose sur une discipline rigoureuse des opérateurs pour maintenir la fluidité et la clarté des communications, évitant ainsi les interférences qui auraient rendu les messages impossibles à déchiffrer.

Le service offert par ce câble est alors un luxe hors de portée du grand public. Envoyer un message, même court, coûte environ 100 dollars or, une somme énorme qui équivaut à plusieurs mois de salaire pour un ouvrier. Ce tarif réservé aux gouvernements, industriels et grandes entreprises reflète l’investissement colossal nécessaire pour une technologie aussi pionnière. Ce prix élevé souligne aussi combien la communication instantanée sur de longues distances était alors une avancée révolutionnaire.

L’expression courante « envoyer un câble » tire précisément son origine de cette époque où un simple message parcourait des milliers de kilomètres sous l’océan en quelques instants, franchissant les barrières physiques et culturelles. Ce câble ne représente pas seulement un exploit technique, mais marque aussi le premier pas vers un monde interconnecté, posant les bases de la révolution numérique que nous connaissons aujourd’hui.