Le 7 août 1944 assiste à la naissance d’un nouveau venu : le journal Ouest-France. Cette création intervient alors que la France se libère de l’Occupation allemande, dans un climat de grande effervescence et d’espoir. Ouest-France prend ainsi la succession d’un ancien quotidien, L’Ouest-Éclair, interdit pour collaboration avec le régime nazi.

Cette naissance symbolise à la fois une rupture et une continuité, avec la volonté d’offrir aux habitants de la Bretagne, de la Normandie, des Pays de la Loire et d’ailleurs une information indépendante, citoyenne et à l’écoute des réalités locales. Très vite, Ouest-France s’impose comme un acteur majeur de la presse francophone, avec une diffusion massive et un lectorat fidèle.

Sommaire

L’Ouest-Éclair, fer de lance de la presse démocrate-chrétienne

Fondé en 1899 à Rennes par l’abbé Félix Trochu et Emmanuel Desgrées du Loû, L’Ouest-Éclair incarne un équilibre subtil dans un paysage politique et religieux très polarisé. Il se positionne comme un journal de la démocratie chrétienne, incarnant le ralliement progressif des catholiques à la République, tout en évitant les extrêmes.

Tu apprécies mes contenus. Clique ici pour soutenir l'édition de cet almanach.

Son succès repose sur une vision claire : offrir une information rapide, diversifiée et proche des préoccupations des habitants de l’Ouest, que ce soit dans les domaines agricoles, sportifs ou locaux. Sa formule séduit, et le tirage s’envole en quelques décennies, atteignant plusieurs centaines de milliers d’exemplaires.

Toutefois, la Seconde Guerre mondiale et l’Occupation viennent bouleverser son destin : accusé de collaboration, le journal cesse de paraître en 1944, laissant un vide important jusqu’à la création d’Ouest-France.

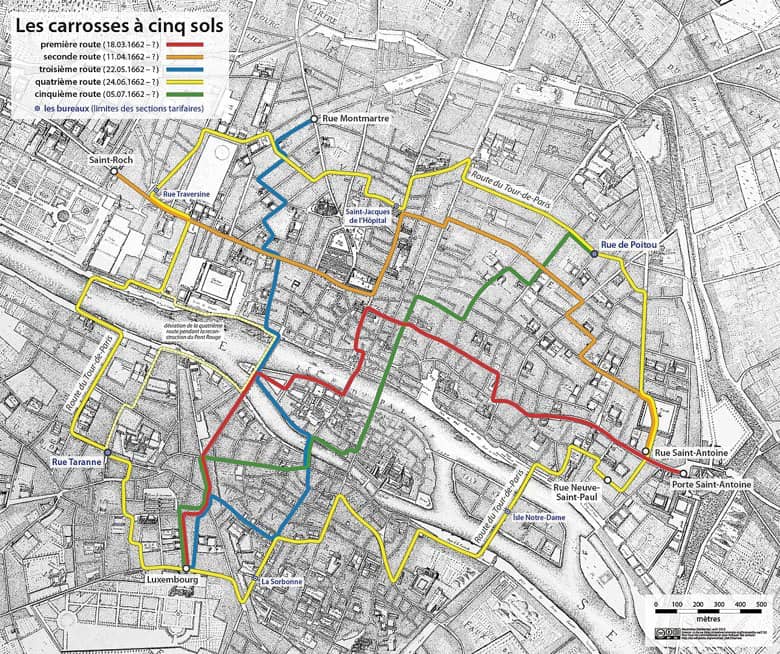

Une concurrence intense avec Paris au début du XXe siècle

À l’aube du XXe siècle, L’Ouest-Éclair (édition de Rennes, édition de Nantes, édition de Caen) évolue dans un marché de la presse très concurrentiel. Sur le plan national, il doit faire face à l’hégémonie des grands quotidiens parisiens comme Le Figaro, Le Petit Parisien et Le Matin, à la pointe des innovations techniques et éditoriales. Ces journaux, à très grand tirage, tentent de capter aussi les lecteurs en province. Mais la bataille se joue aussi sur le terrain régional.

En Bretagne et plus largement dans l’Ouest, plusieurs titres se disputent la faveur du public. Le Nouvelliste de Bretagne, par exemple, s’impose comme un concurrent sérieux à Rennes avec ses tournures modernes et des éditions multiples. La Dépêche de Brest, ancrée dans la culture finistérienne, rivalise d’influence. D’autres titres, comme Le Moniteur des Côtes-du-Nord ou Le Phare de la Loire à Nantes, multiplient les éditions pour séduire les lecteurs locaux. Cette pluralité enrichit la démocratie locale et la diversité de l’information.

La Libération, un tournant décisif pour la presse française

La Libération est un moment fondamental pour la presse en France. Après quatre années de censure sévère, de propagande d’État et parfois de compromissions avec l’Occupant, la presse renaît quasiment de ses cendres. La plupart des journaux ayant collaboré sont interdits, leurs biens confisqués, et les postes vacants sont souvent remplis par des titres issus de la Résistance, qui incarnent la liberté et la démocratie retrouvées.

Les ordonnances d’août et novembre 1944, adoptées par le gouvernement provisoire, réorganisent ce secteur en profondeur. Ces textes interdisent la reparution des journaux ayant collaboré, transfèrent leurs biens à de nouveaux titres, empêchent la concentration des organes de presse et interdisent la détention de plusieurs quotidiens d’information générale par un même propriétaire. Ils imposent également la transparence sur la propriété, la diffusion et le financement de chaque journal, tout en proscrivant l’influence ou le financement direct ou indirect de puissances étrangères. Ces mesures ont pour but de restaurer la liberté, mais aussi le pluralisme et l’indépendance d’une presse traumatisée par la guerre.

Dans ce contexte foisonnant, plusieurs titres majeurs voient le jour. Le Monde naît sur les cendres du Temps à l’initiative d’Hubert Beuve-Méry, sous l’impulsion du général de Gaulle, avec la volonté d’offrir une information indépendante et rigoureuse. France-Soir reprend la fidélité à la Résistance issue du mouvement clandestin Défense de la France. D’autres titres, comme Combat, Franc-Tireur ou Libération (fondé par Emmanuel d’Astier de la Vigerie), émergent directement de la presse clandestine résistante, incarnant la soif de liberté, de démocratie et de modernité journalistique. Ainsi, la Libération marque non seulement une renaissance de la presse, mais aussi l’éclosion d’un nouveau paysage où Ouest-France s’inscrit durablement.

Et aujourd’hui

Aujourd’hui, le journal Ouest-France appartient au groupe SIPA Ouest-France, une entité dont la propriété repose sur une structure particulière visant à préserver son indépendance et ses valeurs fondatrices. Ce groupe de presse, créé en 1990, est détenu par l’Association pour le soutien des principes de la démocratie humaniste (ASPDH), une association loi 1901 à but non lucratif. Cette organisation garantit la stabilité éditoriale du journal en limitant l’influence d’intérêts extérieurs ou de grands groupes industriels.

Cette forme de gouvernance associative est rare dans le paysage médiatique français actuel, où la concentration des médias par des groupes privés est largement répandue. En effet, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, malgré les ordonnances d’août et novembre 1944 qui avaient pour objectif de limiter la concentration des titres, d’assurer la transparence financière et propriétaire, et de maintenir le pluralisme, la tendance a été à la concentration progressive des médias. De nos jours, quelques grands groupes et industriels contrôlent une part croissante des journaux, chaînes de télévision et radios, ce qui va à l’encontre des principes originels de 1944 fondés sur l’indépendance, le pluralisme et la transparence.

Dans ce contexte, la particularité d’Ouest-France réside dans son ancrage associatif et familial, la famille Hutin, héritière du fondateur Paul Hutin-Desgrées, jouant un rôle historique au sein de l’ASPDH. Cette gouvernance collective et sans actionnaires privés assure une certaine pérennité au journal. Le groupe SIPA Ouest-France, sous la direction opérationnelle depuis 2024 de Fabrice Bakhouche, avec François-Xavier Lefranc comme président du directoire et directeur de la publication, gère aussi d’autres titres régionaux et développe des activités dans la presse, le numérique, la publicité et l’édition.

Ainsi, Ouest-France fait figure d’exception durable dans un univers médiatique français marqué par une forte concentration et des enjeux économiques qui fragilisent l’indépendance de la presse.

Illustration: L’Ouest-Eclair du 7 août 1925. – Gallica