Le 16 août 1870, dans le paisible village de Hautefaye en Dordogne, la foire annuelle bat son plein. Les habitants, venus commercer et socialiser, ne se doutent pas que cette journée va basculer dans l’horreur.

Alain de Monéys, jeune notable local, fait face à une accusation grotesque et infondée : on le soupçonne d’être un espion prussien ou un partisan secret de la République, ennemis redoutés dans cette période tendue. La peur et la suspicion règnent, nourries par la guerre qui fait rage depuis un mois entre la France et la Prusse. Ce climat anxiogène amplifie la méfiance, jusqu’à transformer un malentendu en un lynchage collectif d’une violence inouïe, marqué par la torture et même l’exécution par le feu.

Sommaire

Un contexte explosif

Le contexte historique est fondamental pour comprendre cette tragédie. En pleine guerre franco-prussienne, le pays est plongé dans une atmosphère d’incertitude et de peur. La défaite française semble imminente, les campagnes sont dévastées par la sécheresse et les difficultés économiques, et la population rurale est souvent conservatrice, fidèle à l’Empire de Napoléon III.

Tu apprécies mes contenus. Clique ici pour soutenir l'édition de cet almanach.

Dans ces régions, les appels à la République, idéologie perçue comme subversive et dangereuse, sont accueillis avec hostilité, presque comme un acte de trahison. Crier « Vive la République ! » dans ce contexte devient une imprudence mortelle. Cette phrase innocente se charge alors d’un poids lourd, révélateur des clivages politiques et des tensions sociales qui minent le village.

La spirale infernale de la violence

Tout commence lorsque, au cours de la foire, une rumeur court qu’un membre de la famille d’Alain de Monéys aurait crié « Vive la République ! », ce qui est perçu comme une provocation et une trahison en pleine guerre. Alain, venu pour défendre son cousin, se retrouve confondu avec lui et accusé injustement. La foule, déjà sous tension, le désigne rapidement comme coupable. Les premiers coups sont donnés par quelques villageois, marquant le début d’une escalade incontrôlable.

Plusieurs habitants, dont le curé de la paroisse, interviennent pour essayer de calmer les esprits et protéger Alain. Le curé, armé d’un pistolet, tente de s’opposer à la foule, mais doit se retirer face à l’hostilité croissante. D’autres villageois essaient également de le défendre, mais le maire du village refuse de lui ouvrir sa maison, craignant pour ses biens. Isolé et trahi, Alain est abandonné à la fureur de la foule.

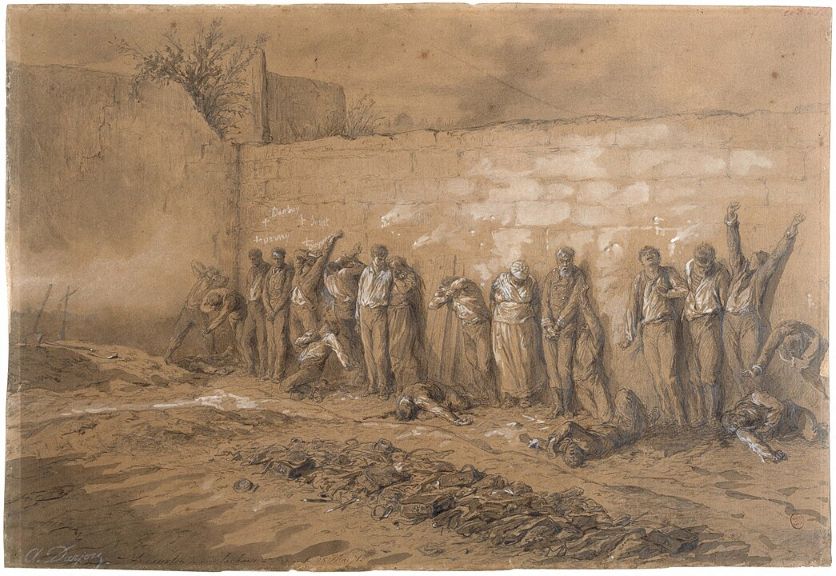

La violence ne fait que s’intensifier. Alain est capturé, ligoté et attaché au chevalet du maréchal-ferrant. Là, il est roué de coups — frappes au visage, aux jambes, et sur tout le corps — dans un rituel presque animalier, où il devient une victime sacrificielle. Malgré des moments où il semble à bout de forces, la foule ne relâche pas son emprise ni la cruauté des sévices infligés.

À plusieurs reprises, des proches essaient de le libérer, sans succès. La foule reprend rapidement le contrôle, infligeant des coups toujours plus violents. Dans un moment d’une brutalité extrême, un homme utilise une balance à crochet pour lui asséner un coup à la tête, ouvrant un traumatisme sévère. Enfin, la cruauté atteint son paroxysme quand Alain est conduit sur la place du village, où il est brûlé vif devant les habitants, certains ivres et d’autres simplement horrifiés et impuissants.

Rumeurs de cannibalisme

Ce drame sanglant se double d’une rumeur particulièrement terrifiante : durant la flambée de violence, plusieurs témoins rapportent des propos évoquant des actes de cannibalisme. Au procès, un témoin affirme avoir entendu le maire Bernard Mathieu répondre à la foule qui voulait brûler et manger la victime : « Faites ce que vous voudrez, mangez-le si vous voulez ! » Bien que le maire ait nié ces paroles et que le témoin les ait ensuite rétractées, ces accusations ont profondément marqué les esprits.

Un autre témoignage rapporte que certains auraient regretté de voir s’écouler la graisse d’Alain de Monéys sans pouvoir la recueillir. Deux pierres plates avec des traces de graisse, présentées comme pièces à conviction, alimentent ce fantasme dans la presse locale et nationale. La figure du “paysan cannibale” devient une image choc et stigmatisante pour toute la région, amplifiant l’horreur déjà immense du lynchage.

Ces récits doivent être compris dans un contexte où la peur, la rumeur et les préjugés transforment les faits. Ils reflètent autant la brutalité des faits que les projections sociales d’une population en proie à l’angoisse face à la guerre et à la déstabilisation de l’ordre établi.

La psychologie de la foule

Ce que nous apprend la psychologie moderne éclaire ce drame sous un autre angle. La foule, en situation de stress et de crise comme à Hautefaye, fait disparaître les barrières morales et l’individualité. Les comportements déviants s’amplifient par contagion émotionnelle ; la peur et la haine deviennent virales, entraînant une désinhibition dangereuse. Une poignée de meneurs tire la foule vers des actes extrêmes, incitant à la violence tandis que chacun se sent protégé dans l’anonymat du groupe, diluant sa responsabilité. Ce brouillard psychologique explique que des habitants ordinaires sombrent ensemble dans la folie meurtrière. Dans ce contexte, la rumeur agit comme un déclencheur puissant et incontrôlable, qui fait basculer une communauté dans la barbarie.

L’après-coup

Quand la tempête passe, le village de Hautefaye est marqué à jamais. La stupeur succède à la fureur. La justice organise un procès exemplaire en décembre 1870 : vingt-et-un accusés sont jugés, quatre condamnés à mort et exécutés publiquement, d’autres reçoivent des peines lourdes. Pourtant, la faute n’est pas seulement individuelle, elle éclaire une communauté prise dans l’engrenage de la peur et du fanatisme. Le village subit l’opprobre et la honte, stigmatisé par toute la France, avec pour longtemps l’image d’un lieu de barbarie. Cette condamnation collective laisse une cicatrice durable dans la mémoire locale et dans l’histoire du pays.

La puissance destructrice des fausses informations

Cette histoire tragique offre une leçon intemporelle sur les dangers des fausses informations et des rumeurs incontrôlées. L’accusation fausse portée sur Alain de Monéys, amplifiée par la peur collective, se transforme en une machine infernale de violence. Ce phénomène est aujourd’hui bien connu dans l’ère des réseaux sociaux : une information non vérifiée, relayée sans recul, peut rapidement créer un climat d’hostilité, de peur, voire de panique morale. Lorsqu’on laisse la rumeur se nourrir de biais cognitifs et qu’on ne freine pas l’entraînement émotionnel des foules, le pire peut arriver. Hautefaye est donc un avertissement universel : il faut toujours vérifier les faits, rester critique et résister aux passions collectives pour éviter que la peur ne devienne injustice.

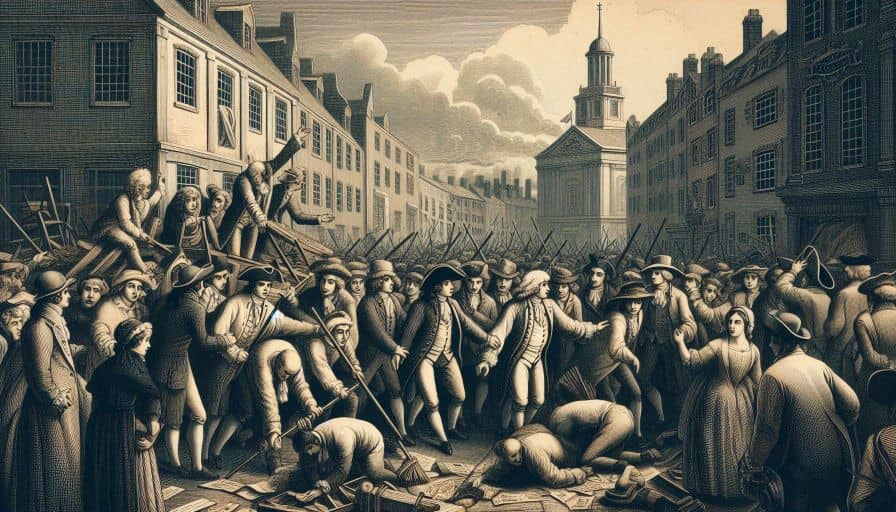

Illustration: Image générée par IA