Le 18 août 1634, Urbain Grandier meurt sur le bûcher à Loudun, devant une immense foule de plusieurs milliers de personnes. Cet homme, connu pour son éloquence, son intelligence et son esprit libre, est condamné à la peine capitale pour sorcellerie dans une affaire qui marquera durablement l’histoire du XVIIe siècle français.

Sommaire

Un prêtre charismatique et controversé

Urbain Grandier est un prêtre érudit et talentueux arrivé à Loudun en 1617. Sa réputation repose sur une éloquence exceptionnelle qui attire de nombreux fidèles. Il brille par sa culture, son audace et sa capacité à défier les normes de son temps. Grandier incarne, à bien des égards, une figure avant-gardiste : il prône la tolérance religieuse, critique ouvertement certains dogmes catholiques comme le célibat des prêtres et se montre indépendant face aux autorités ecclésiastiques et civiles. Sa vie personnelle, marquée par des liaisons amoureuses multiples, nourrit jalousie et rancune au sein d’une société encore très conservatrice. Par ailleurs, il s’oppose publiquement à la démolition des murs fortifiés de Loudun, s’attirant ainsi l’hostilité du cardinal de Richelieu et de ses alliés.

Portrait d’Urbain Grandier. – Wikipédia

Tu apprécies mes contenus. Clique ici pour soutenir l'édition de cet almanach.

Les scandales liés à sa vie sentimentale

La vie sentimentale d’Urbain Grandier fait grand bruit à Loudun et joue un rôle crucial dans sa chute. Il a plusieurs relations affectives et sexuelles, ce qui est particulièrement scandaleux pour un prêtre de cette époque. Notamment, il met enceinte la fille du procureur du roi, une jeune élève à qui il enseigne le latin, puis l’abandonne, ce qui lui vaut une réputation sulfureuse. Par la suite, il vit une relation sincère avec Madeleine de Brou, une orpheline pieuse dont il doit normalement préparer la prise de voile au couvent. Leur amour est si fort que Grandier écrit un pamphlet, le « Traité contre le célibat des prêtres », dans lequel il argumente en faveur du mariage des prêtres pour pouvoir l’épouser secrètement. Ces scandales, largement commentés, alimentent les accusations contre lui et renforcent l’hostilité de ses ennemis.

Des ennemis déterminés et un climat d’hostilité

Grandier ne manque pas d’ennemis. Parmi eux, le chanoine Mignon, directeur spirituel du couvent des Ursulines, le procureur Trincant, et le magistrat Laubardemont sont particulièrement acharnés. Ils voient en lui un obstacle à leurs intérêts personnels et au pouvoir du clergé local. Loudun se situe dans un contexte religieux tendu, marqué par la coexistence difficile entre catholiques et protestants, et par les ambitions du pouvoir royal de centraliser son autorité. L’opposition entre Grandier et ces figures locales se cristallise autour de conflits politiques et religieux, exacerbant un climat propice à la discorde et à la méfiance.

La crise chez les Ursulines qui provoque sa chute

La relation entre Urbain Grandier et les religieuses du couvent des Ursulines est à la fois ambivalente et conflictuelle. La mère supérieure, Jeanne des Anges, fascinée par la personnalité de Grandier lui propose de devenir le confesseur de la communauté. Grandier refuse, ce qui déclenche une rancune profonde de la part de Jeanne qui avait développé une forme d’attirance, non consommée, envers lui. Progressivement, plusieurs religieuses développent des manifestations spectaculaires de ce que l’on considère alors comme des possessions démoniaques : convulsions, visions, crises violentes. Elles accusent Grandier d’être à l’origine de ces maléfices, le désignant coupable d’attouchements et de pactes diaboliques avec des démons, notamment Asmodée. Ce climat mêle peur collective, rivalités personnelles et luttes de pouvoir, amplifié par des exorcismes publics très suivis. Cette crise spectaculaire conduit à l’accusation publique qui déclenche la chute de Grandier.

Un procès inique et une peine spectaculaire

Malgré l’absence de preuves tangibles et la défense énergique de Grandier, il est arrêté et jugé dans des conditions inéquitables. Soumis à la torture — une pratique alors courante pour extorquer des aveux —, il ne cède pas à la pression et défend constamment son innocence. Pourtant, les tribunaux l’accablent, en s’appuyant sur des documents douteux, des témoignages influencés par la peur et la haine. La sentence est irrévocable : Grandier est condamné à être brûlé vif, la punition la plus cruelle réservée aux sorciers. Son corps est embrasé publiquement, accompagné de la destruction des objets liés à son procès. La violence spectaculaire de cette exécution illustre la cruauté d’un système où la justice se mêle parfois au spectacle de la peur.

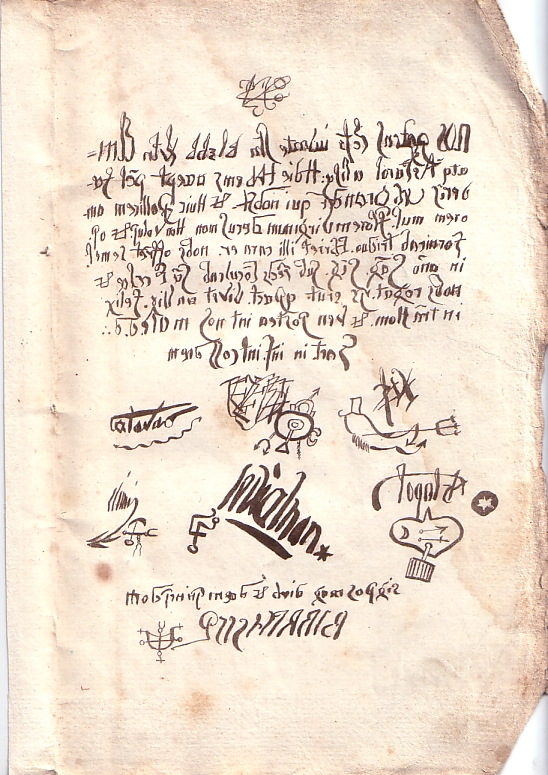

Le prétendu pacte de Grandier avec le Diable. – Wikipédia

Des possessions qui se poursuivent

La mort de Grandier ne met pas immédiatement fin aux crises au couvent des Ursulines. Les phénomènes de possession continuent jusqu’en 1637, alimentant l’intérêt médiatique et religieux envers cette affaire hors norme. Ce sont finalement les Jésuites, avec le père Jean-Joseph Surin, qui parviennent à calmer les esprits par des exorcismes maîtrisés et un accompagnement spirituel. Jeanne des Anges, jadis accusatrice passionnée, se transforme en une figure mystique reconnue, présentée au roi Louis XIII et au cardinal Richelieu comme un exemple de conversion et de sainteté. Peu à peu, les troubles s’apaisent, et ces manifestations spectaculaires s’éteignent, marquant la fin d’une période où superstition, politique et foi s’entremêlent de façon dramatique.

Illustration: Image générée par IA