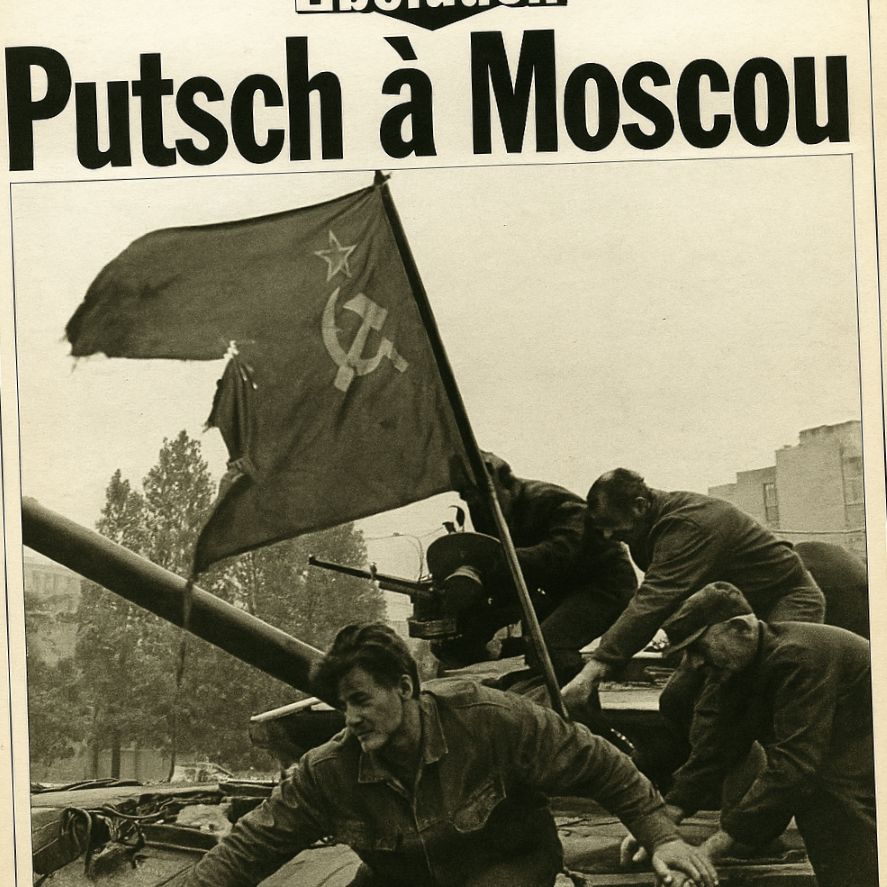

Le 19 août 1991, Moscou devient le théâtre d’un épisode politique majeur. Un groupe de hauts responsables soviétiques, farouchement opposés aux réformes initiées par Mikhaïl Gorbatchev, organise un coup d’État dans le but de stopper la perestroïka et la glasnost, qui menacent leur pouvoir et le système centralisé soviétique.

Ces conjurés, issus du Parti communiste et des services de sécurité, enferment Gorbatchev dans sa résidence en Crimée, le coupant de toute influence directe, et annoncent la mise en place de l’état d’urgence à Moscou. Leur objectif est clair : reprendre le contrôle total de l’URSS et revenir à un régime autoritaire. Pourtant, ils sous-estiment la détermination d’une population lasse du régime rigide, qui descend massivement dans la rue pour défendre ses libertés naissantes.

Sommaire

La résistance incarnée par Boris Eltsine

Face à cette contestation populaire, Boris Eltsine, alors président de la République socialiste fédérative soviétique de Russie, émerge instantanément comme le symbole de la résistance. Il défie publiquement les putschistes, montant sur un char devant le Parlement russe, la Maison-Blanche, pour appeler la population à la mobilisation. Ce geste devient un puissant signe d’espoir et de défiance contre les forces réactionnaires. Les Moscovites viennent nombreux soutenir cette opposition courageuse et pacifique. En parallèle, les militaires, hésitants, refusent en majorité de réprimer cette montée populaire. Certains soldats se rallient même aux manifestants. En moins de 72 heures, les putschistes perdent le contrôle, et leur tentative échoue, ouvrant de facto la voie à la fin du système soviétique traditionnel.

Tu apprécies mes contenus. Clique ici pour soutenir l'édition de cet almanach.

Les raisons de l’échec du coup d’État

Cet échec repose sur plusieurs facteurs. L’organisation du putsch manque de rigueur : les conjurés ne parviennent pas à neutraliser rapidement les voix de l’opposition, ni à s’approprier les leviers essentiels de pouvoir comme les médias. Le refus des militaires d’utiliser la force meurtrière diminue considérablement leur capacité à imposer leur ordre. De plus, Mikhaïl Gorbatchev, bien qu’en résidence forcée, refuse de capituler ou de légitimer ce coup d’État. Sur la scène internationale, la tentative est largement condamnée, isolant davantage les putschistes. Ces éléments conjugués scellent la défaite rapide des forces conservatrices, tandis que l’URSS se dirige inexorablement vers sa fin.

La chute du Parti communiste et la disparition de l’URSS

Après l’échec, les principaux acteurs du putsch sont arrêtés et certains tentent désespérément d’effacer leur rôle. Quelques-uns se suicident face à la perspective de procès et d’une justice implacable. Les audiences qui suivent symbolisent la fin d’une époque, celle de la domination absolue du Parti communiste. Très rapidement, ce dernier est suspendu puis interdit en Russie, perdant tout contrôle politique. Cette dislocation interne du parti précipite la fin de l’URSS, qui se désagrège aussi sous la pression des nationalismes et des aspirations à l’indépendance qui se concrétisent dans les républiques.

Le destin de l’Union soviétique est scellé le 25 décembre 1991 lorsque Mikhaïl Gorbatchev annonce officiellement sa démission. Privé de la possibilité de gouverner, isolé politiquement, il remet symboliquement sa fonction et ses pouvoirs. Cette annonce arrive après la signature, le 8 décembre, du traité de Minsk entre la Russie, l’Ukraine et la Biélorussie, qui proclame la création de la Communauté des États indépendants (CEI), marquant la fin du pouvoir soviétique centralisé. Avec cette dissolution, l’union politique ainsi que l’emblème du drapeau rouge disparaissent du Kremlin, laissant place à une carte géopolitique complètement remaniée en Eurasie.

La naissance de l’Ukraine indépendante

L’Ukraine, jusque-là république majeure au sein de l’URSS, prend rapidement son destin en main. Le 24 août 1991, son Parlement proclame l’indépendance, une décision largement approuvée par la population lors d’un référendum un mois plus tard où plus de 90% des votants choisissent la souveraineté nationale. Cette volonté populaire témoigne d’un profond désir d’émancipation face à Moscou. Par ailleurs, l’Ukraine hérite du troisième plus grand arsenal nucléaire mondial, un poids lourd qu’elle choisit de renoncer rapidement, dans le cadre du mémorandum de Budapest en 1994, en échange de garanties sur son intégrité territoriale, reflétant un choix pragmatique dans un monde en pleine recomposition.

L’émancipation des pays baltes

Les pays baltes racontent une histoire d’indépendance plus précoce et passionnée. Dès la fin des années 1980, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie réveillent leur identité nationale mise en sommeil sous la domination soviétique, réclamant d’abord une souveraineté accrue puis une indépendance totale. Les foules s’organisent, notamment lors de la « Voie Balte » en août 1989, où un million de personnes forment une chaîne humaine pacifique entre les trois pays. Malgré les répressions violentes du début 1991, notamment à Vilnius, les républiques baltes obtiennent gain de cause. Après le putsch avorté de Moscou, leur indépendance est formellement reconnue par l’URSS en septembre 1991, mais des troupes russes restent sur leur territoire plusieurs années encore, ce qui continuera de faire de ces États une zone sensible pendant toute la décennie.

La formation de la Biélorussie indépendante

La Biélorussie adopte un chemin politique plus mesuré mais tout aussi définitif dans la recherche de son indépendance. Elle proclame sa souveraineté dès juillet 1990 puis déclare officiellement son indépendance en août 1991. En décembre 1991, elle participe activement à la création de la CEI en signant le traité de Minsk, faisant de Minsk un centre important de cette nouvelle alliance post-soviétique. Cependant, le pays prend un tournant différent dans les années suivantes : tout en conservant une large part des structures soviétiques dans son économie et sa politique, il voit l’arrivée au pouvoir d’Alexandre Loukachenko en 1994 qui instaure une gouvernance autoritaire et un rapprochement étroit avec la Russie, marquant un contraste avec les trajectoires plus occidentales de ses voisins.

Illustration: image générée par IA