Le 2 septembre 1885, la petite ville minière de Rock Springs, nichée dans le Wyoming, connaît une explosion de violence qui marque profondément son histoire.

Ce jour-là, un groupe de mineurs blancs, rongés par la colère et la peur, se soulève contre leurs collègues chinois dans un massacre d’une brutalité inouïe. L’attaque dévaste le quartier chinois : maisons incendiées, ouvriers tués ou blessés, familles fuyant dans les collines sous la menace des flammes et des coups. Cet événement tragique n’est pas un incident isolé, mais bien le reflet des tensions sociales, économiques et raciales qui bouleversent l’Amérique à la fin du XIXᵉ siècle.

À cette époque, l’immigration chinoise vers les États-Unis connaît un essor important, motivée par des raisons aussi diverses que puissantes. En Chine, des conflits violents comme la révolte des Taiping, combinés à de terribles famines et à la pauvreté chronique, engendrent un exode massif. Les États-Unis, perçus comme une terre d’opportunités, attirent de nombreux migrants, notamment vers la ruée vers l’or en Californie ou pour travailler sur la construction du chemin de fer transcontinental. Ces migrants chinois, souvent de jeunes hommes célibataires, affrontent des conditions de travail éprouvantes et des salaires modestes, nourrissant l’espoir de gagner suffisamment pour aider leurs familles restées au pays ou pour un retour futur prospère.

Tu apprécies mes contenus. Clique ici pour soutenir l'édition de cet almanach.

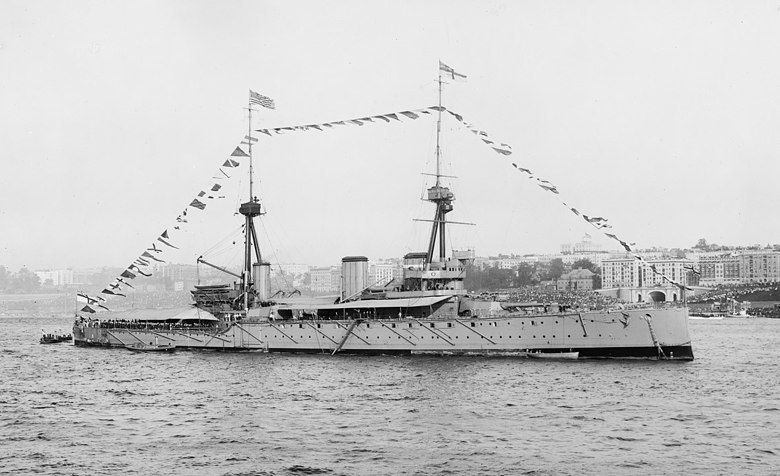

Gravure sur le massacre parue en 1885 dans le Harper’s Weekly. – Wikipédia

Pour répondre à ses besoins croissants en charbon et réduire sa dépendance vis-à-vis de fournisseurs externes, la compagnie ferroviaire Union Pacific crée en 1874 l’Union Pacific Coal Department. Cette entité interne lui permet d’exploiter directement des mines dans la région du Wyoming, notamment autour de Rock Springs, afin de contrôler la production et d’optimiser ses coûts. Avant cette création, Union Pacific devait faire face à des tarifs très élevés imposés par son principal fournisseur, ce qui nuisait à sa rentabilité. Avec ce département minier, la compagnie impose également des tarifs de transport élevés aux autres producteurs de charbon, renforçant son monopole local. En embauchant une main-d’œuvre bon marché, majoritairement composée de Chinois, l’Union Pacific Coal Department joue un rôle décisif dans l’économie régionale, tout en contribuant, par ces choix, à alimenter les tensions sociales entre travailleurs blancs et asiatiques.

Pourtant, cette présence chinoise suscite rapidement méfiance et hostilité, particulièrement à Rock Springs où les enjeux économiques ajoutent au ressentiment. L’Union Pacific Coal Department, puissant opérateur minier local, emploie de nombreux ouvriers chinois à des salaires nettement inférieurs à ceux offerts aux mineurs blancs. Cette discrimination salariale crée un terrain fertile à la jalousie : les mineurs blancs ressentent les Chinois non seulement comme des rivaux directs menaçant leur emploi, mais aussi comme des concurrents déloyaux dont la précarité salariale tire vers le bas les conditions de travail dans les mines. Dans ce contexte, la rancune dépasse la simple compétition professionnelle pour se transformer en un racisme virulent, nourri par des préjugés, des peurs et la volonté d’exclure les minorités perçues comme étrangères et inférieures.

Au cœur de ce racisme structurel, la Loi d’exclusion des Chinois, adoptée par le gouvernement américain en 1882, renforce ce rejet institutionnel. Cette loi interdit presque totalement l’immigration chinoise et soumet sévèrement les travailleurs chinois vivant déjà aux États-Unis à des restrictions drastiques. Elle impose la nécessité pour eux de porter des certificats de résidence et limite leurs droits civiques. Véritable symbole du racisme d’État, cette législation officialise la discrimination, légitime la violence sociale et renforce une ségrégation de fait qui isole les Chinois dans les ghettos urbains appelés Chinatowns, tout en justifiant les politiques de marginalisation économique.

Parallèlement à ces tensions internes, les relations entre les États-Unis et la Chine à cette époque présentent un paradoxe saisissant. Sur le plan commercial, les États-Unis adoptent une politique dite de « porte ouverte », cherchant à garantir un accès libre et égal au marché chinois face aux ambitions coloniales européennes. Ce positionnement traduit la volonté américaine de s’imposer comme une puissance économique majeure en Asie et de bénéficier des richesses de cet immense marché. Pourtant, sur le sol américain, les immigrants chinois subissent un rejet véhément, créant un double standard marqué par l’ouverture au commerce et la fermeture à l’immigration. Ce déséquilibre dans les relations bilatérales illustre une vision profondément utilitariste et paternaliste des États-Unis vis-à-vis de la Chine : la puissance américaine cherche à profiter des ressources et opportunités chinoises tout en excluant ses populations d’origine de ses propres terres.

Cette opposition entre intérêt commercial et racisme domestique nourrit des tensions durables. Les Chinois deviennent un point de friction entre les deux pays, victimes de politiques discriminatoires aux États-Unis et objet d’une certaine frustration en Chine, où le traitement réservé à ses ressortissants à l’étranger est mal perçu. Par ailleurs, l’engagement régional américain, avec des projets impérialistes comme la prise des Philippines en 1898, positionne les États-Unis en acteur global ambitieux mais aussi parfois contradictoire, entre discours d’ouverture et pratiques d’exclusion. Ainsi, à la fin du XIXᵉ siècle, les relations sino-américaines oscillent entre coopération économique et rivalité, reflet d’un monde en mutation où les intérêts nationaux priment souvent sur les principes humanitaires.