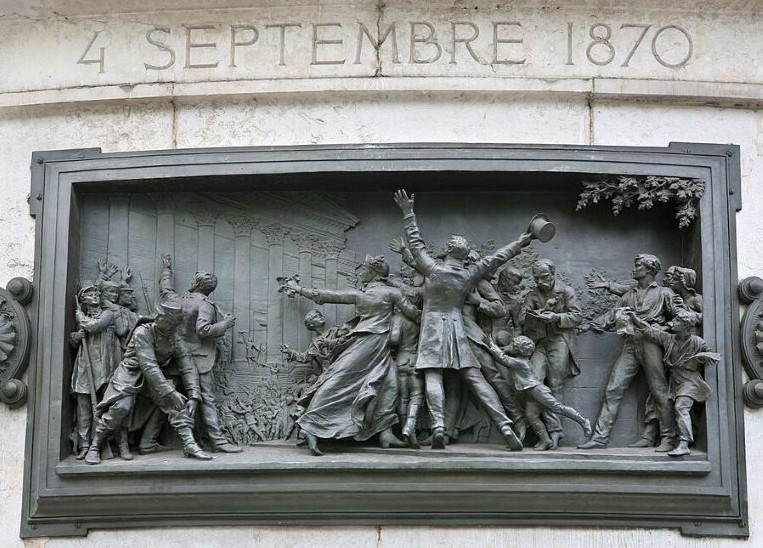

Le 4 septembre 1870 représente un moment crucial dans l’histoire de la France, un tournant décisif où s’ouvre un nouveau chapitre politique. Ce jour-là, la Troisième République s’installe officiellement au milieu d’une crise nationale profonde.

La défaite de Napoléon III face à la Prusse à Sedan quelques jours auparavant a provoqué l’effondrement du Second Empire, laissant la France sans gouvernance traditionnelle. Sous la pression populaire et face à l’urgence, les républicains parisiens s’emparent du pouvoir pour instaurer une République. Cette naissance républicaine s’opère dans un climat d’incertitude et de danger, car le pays fait encore face à une menace militaire intense, son territoire étant envahi par une armée prussienne puissante.

Les protagonistes

Napoléon III, après avoir mené les troupes françaises face aux Prussiens lors de la bataille de Sedan, connaît une chute brutale. Le 2 septembre 1870, il est fait prisonnier avec son armée et emmené en captivité en Allemagne, ce qui marque la fin effective de son règne. Son emprisonnement provoque un choc profond à Paris et dans toute la France. Cette défaite militaire symbolise la disparition du Second Empire et offre le contexte favorable à la proclamation de la République. Napoléon III envoie un dernier télégramme à sa femme pour annoncer sa capture avant d’être définitivement écarté du pouvoir. Il ne reviendra jamais en France, son destin s’inscrivant désormais loin de sa patrie.

Tu apprécies mes contenus. Clique ici pour soutenir l'édition de cet almanach.

Parallèlement, l’impératrice Eugénie, laissée en charge de la régence pendant l’absence de son mari, se trouve rapidement en grande difficulté. Le 4 septembre, face à la mobilisation populaire républicaine et à la menace révolutionnaire, elle décide de fuir Paris. Refusant l’affrontement avec la foule, elle quitte discrètement le palais des Tuileries, escortée par quelques proches et alliés diplomatiques. Avec l’aide de son dentiste américain, elle organise son exil vers l’Angleterre en passant par Deauville, échappant de justesse aux violences qui règnent dans la capitale. Cette fuite marque la fin de l’influence impériale en France et la disparition de l’impératrice de la scène politique nationale.

Autour de ce soulèvement républicain, plusieurs figures émergent comme les piliers de cette transition. Léon Gambetta, ardent défenseur des valeurs républicaines, incarne le visage politique de cette révolution. Par son verbe et son engagement, il fédère la foule qui se rend à l’Hôtel de Ville, poussant à la proclamation de la République et prenant rapidement des responsabilités gouvernementales, notamment au ministère de l’Intérieur. À ses côtés, Jules Favre, fidèle allié, joue un rôle diplomatique et politique important en menant la formation du gouvernement provisoire. Jules Ferry et Adolphe Crémieux apportent leurs compétences et leur autorité à ce gouvernement de la Défense nationale, tandis que le général Louis Jules Trochu, figure militaire respectée, assume la présidence de ce gouvernement en raison de la nécessité d’organiser la défense armée de Paris. Tous unissent leurs énergies pour faire face à une situation d’urgence sans précédent.

Du coté des prussiens, le général Helmuth von Moltke met en place une stratégie rigoureuse pour remporter rapidement la guerre contre la France. Son objectif principal consiste à isoler Paris par un siège total, coupant ainsi la capitale de tout ravitaillement et soutien extérieur. Il orchestre un encerclement méthodique en concentrant ses troupes autour de la ville. Parallèlement, le roi Guillaume Ier de Prusse, conscient de l’importance politique de ce moment, poursuit un plan d’unification allemande. Il vise à transformer la victoire militaire en un fait politique majeur en proclamant l’Empire allemand unifié sous sa couronne. Ce projet, soutenu fermement par Otto von Bismarck, chancelier prussien, s’appuie sur la victoire face à la France pour asseoir la puissance de la Prusse en Europe. Bismarck, habile stratège politique, cherche à isoler diplomatiquement la France, à négocier une paix avantageuse et à annexer des territoires clés comme l’Alsace-Lorraine. Le trio conjugue donc des plans militaires et politiques complémentaires destinés à imposer un nouvel ordre européen avec la Prusse en position dominante.

Un pays entre espoir et incertitude

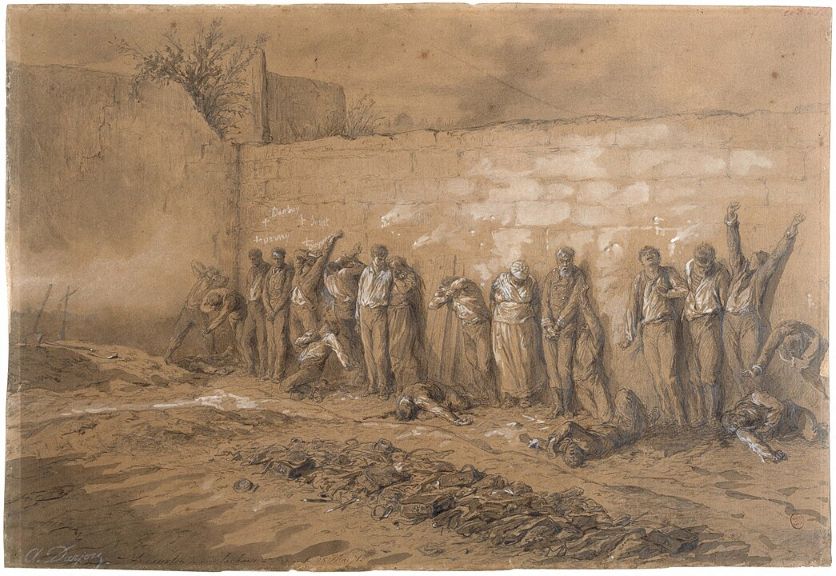

Sur le terrain, Paris vit une ambiance tendue et pleine d’espoir malgré la menace. La ville n’est pas encore encerclée, mais la menace est palpable : les troupes prussiennes avancent rapidement. La population parisienne, consciente du danger, entre dans une phase de mobilisation intense, galvanisée par la proclamation récente de la République. Le siège de Paris est imminent. Les Parisiens, que ce soient les soldats, les élus ou simples citoyens, se préparent à défendre leur capitale coûte que coûte, dans un contexte où la survie de la nation semble menacée de toutes parts.

La Troisième République naît donc dans la tourmente. Ce régime, fondé sur les principes démocratiques et républicains, doit immédiatement faire face à un péril national majeur : résister à l’invasion prussienne tout en consolidant son autorité politique. Le poids de cette responsabilité est immense, car il s’agit à la fois de préserver l’intégrité du territoire, d’assurer la justice et la sécurité intérieure, et de bâtir un nouveau système institutionnel qui répond aux aspirations du peuple.

Le 4 septembre 1870, ce ne sont pas seulement des institutions qui se créent, mais un véritable combat pour la survie de la France, face à une double menace extérieure et intérieure.

Illustration: Proclamation de la République (1870-09-04), haut-relief en bronze de Léopold Morice, Monument à la République, Place de la République, Paris, 1883