À la mi-septembre 1915, alors que le génocide arménien frappe de plein fouet les communautés d’Anatolie, la montagne de Musa Dagh devient le théâtre d’un épisode à la fois tragique et profondément humain.

Près de 5 000 hommes, femmes et enfants, issus de sept villages, choisissent de se réfugier sur les hauteurs arides, déterminés à ne pas se laisser mener à la déportation et à la mort. Assiégés depuis des semaines, à bout de ressources, ils brandissent finalement un drap blanc en direction de la Méditerranée. À partir du 12 septembre, la marine française, alertée par ce message de détresse, s’approche du rivage et engage une opération de sauvetage extraordinaire, redonnant espoir à ceux que tout semblait condamner.

Sommaire

Le refus de la déportation

Dès juillet 1915, la menace de la déportation génocidaire se précise dans les villages arméniens de la région d’Antioche. Le souvenir de Zeïtoun et les récits terrifiants des survivants poussent rapidement les communautés du Musa Dagh à prendre leur sort en main. Six villages, rejoints par des habitants de Vakif, s’unissent malgré la peur. Ils se concertent, rassemblent vivres, bétail, sel, armes de chasse, puis déménagent familles, vieillards et enfants sur le sommet boisé.

Tu apprécies mes contenus. Clique ici pour soutenir l'édition de cet almanach.

Ce déplacement n’est pas une fuite mais un acte de résistance : les hommes organisent des lignes de défense rudimentaires sur des escarpements naturels, tandis que femmes et enfants s’emploient à rationner l’eau et partager le peu de pain cuit dans de petites tentes de fortune. L’esprit de solidarité, la foi chrétienne et l’énergie du désespoir lient la communauté face à la fatalité.

Quarante jours de résistance

La résistance s’organise en camp retranché ; environ 800 à 1 000 hommes, peu expérimentés mais portés par la conviction, arment les positions et repoussent chaque jour les assauts turcs. Les soldats ottomans, en nombre supérieur et mieux équipés, peinent pourtant à franchir les défenses, subissant la rudesse du terrain et la résistance acharnée des habitants. Les jours s’écoulent : les vivres s’amenuisent, les malades s’accumulent, la soif devient lancinante, mais nul ne songe à abandonner.

Quand, après plus de 40 jours, il ne reste que quelques poignées de munitions et plus de réserves alimentaires, les chefs arméniens improvisent un dernier coup de dés : ils confectionnent une bannière appelant au secours qu’ils exposent courageusement en direction des flots. C’est ce signal qui attire l’attention de la marine française.

L’entrée en scène de la marine française

Commandée par le vice-amiral Louis Dartige du Fournet, la 3e escadre de Méditerranée décide d’intervenir malgré l’absence d’ordre gouvernemental formel. Sept navires de guerre, dont le Guichen, la Jeanne d’Arc et le Desaix, se relaient au large du Musa Dagh. Après des premiers contacts aventureux — des nageurs arméniens risquent leur vie pour transmettre le message — les marins français organisent minutieusement l’évacuation.

Avec courage et une solidarité remarquable, les équipages lancent des radeaux et des embarcations à la mer pour naviguer jusqu’à la grève rendue dangereuse par la météo et la présence d’unités ottomanes. Sous la protection du feu des navires, les femmes, enfants et vieillards sont embarqués en priorité, suivis, après une dernière nuit de tension, des combattants restés à défendre les sommets.

Avant de partir, ceux-ci brûlent leurs tentes et leurs affaires, refusant que leurs bourreaux n’en tirent profit. Au total, 4 092 personnes échappent à une mort certaine et sont acheminées jusqu’à Port-Saïd, en Égypte, portés par la détermination conjointe des marins français et des résistants du Musa Dagh.

L’exil des réfugiés du Musa Dagh

À Port-Saïd, les réfugiés découvrent la réalité d’un campement de tentes, administré par les autorités françaises et britanniques. Dans un premier temps, la priorité va à la reconstruction des liens sociaux : écoles, ateliers artisanaux, lieux de culte surgissent, témoignages d’une volonté farouche de préserver leur culture.

Après la guerre, certains tentent de revenir sur les terres du Musa Dagh, dont la Cilicie passe brièvement sous administration française ; mais la reconquête par les nationalistes turcs en 1921 entraîne un nouvel exil. Beaucoup d’Arméniens du Musa Dagh refondent leur vie au Liban, au sein du village d’Anjar, ou rejoignent la diaspora plus lointaine, notamment en France, en Syrie ou en Arménie soviétique.

Partout, la mémoire du sauvetage, transmise par le roman de Franz Werfel (Les Quarante Jours du Musa Dagh, 1933) et commémorée autour du monde, demeure le symbole lumineux d’un peuple qui a choisi la dignité et l’unité face à l’anéantissement.

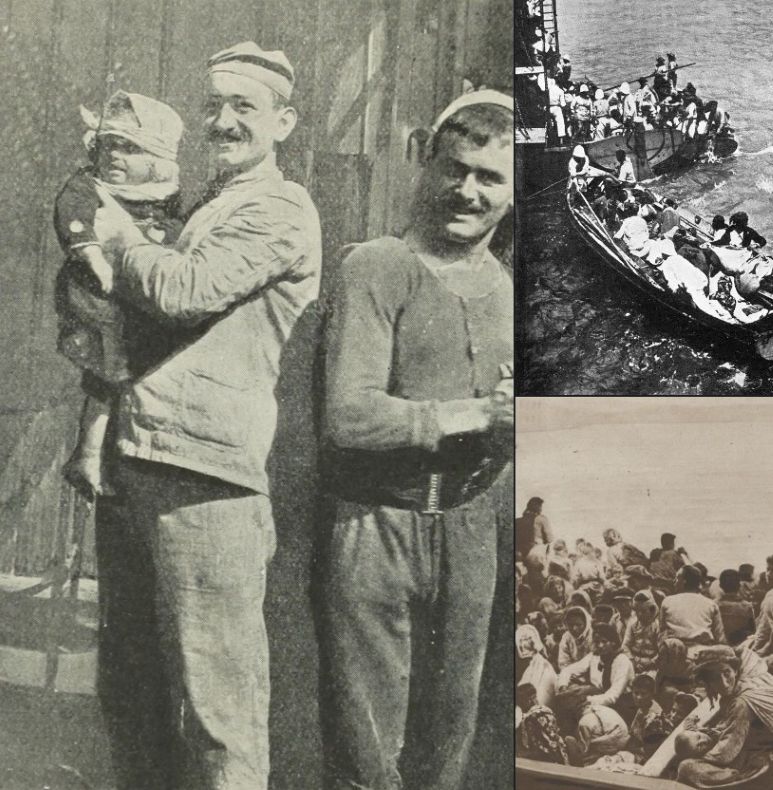

Illustration:

– Un marin français portant un enfant arménien

– Chaloupes françaises évacuant des réfugiés arméniens

– Evacuation à bord du Foudre