Le 1er octobre 1795, la jeune République française bouleverse l’Europe monarchique en annexant les Pays-Bas autrichiens, ce territoire qui correspond à la Belgique actuelle. Les révolutionnaires français ne se contentent pas de refaire les frontières – ils exportent leur fièvre politique et transforment pour longtemps la destinée d’une région déjà bien secouée par l’histoire.

Sommaire

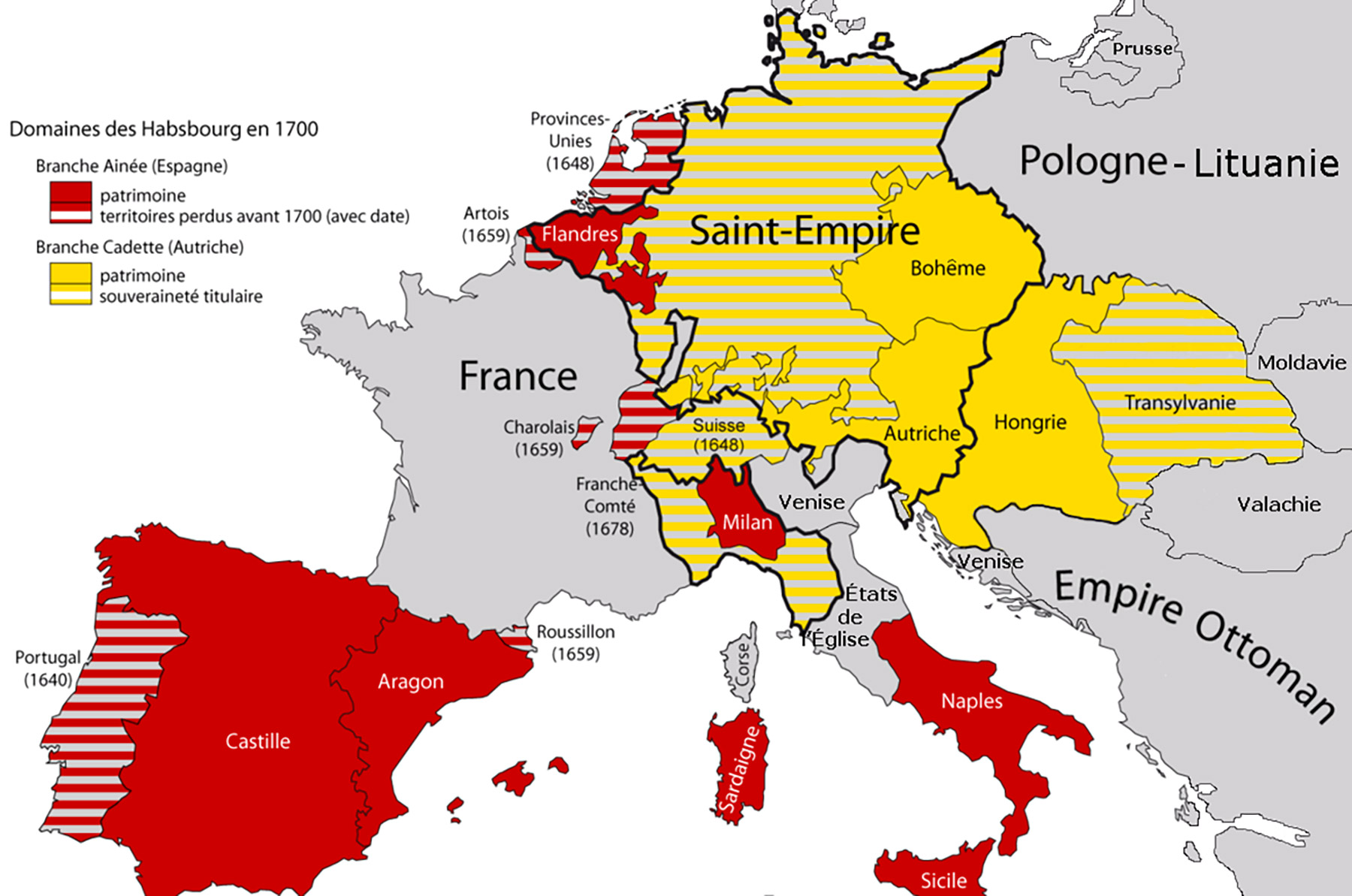

A quel géant la France s’attaque-t-elle ?

Au moment où la France révolutionnaire s’attaque aux Pays-Bas autrichiens, elle défie l’une des puissances les plus impressionnantes et bigarrées d’Europe. Les Habsbourg règnent alors sur un empire tentaculaire qui s’étend de l’Autriche et de la Hongrie, jusqu’à la Bohême, la Galicie et le nord de l’Italie, en passant par la Belgique, le Luxembourg, la Croatie et bien d’autres provinces. Cet ensemble hétéroclite regroupe plus de 26 millions d’habitants, parle une dizaine de langues et repose sur des institutions variées et souvent contradictoires. Surtout, la dynastie possède la couronne du Saint-Empire romain germanique : à travers les siècles, empereurs autrichiens et princes allemands se disputent autorité et prestige sur un vaste espace allant de la mer du Nord aux Carpates. Ainsi, en s’en prenant aux Pays-Bas autrichiens, la France révolutionnaire frappe directement le cœur d’un système politique et dynastique dont les ramifications traversent toute l’Europe centrale.

Eugène de Savoie, guerrier et homme d’État au service des Habsbourg. Deuxième partie – Institut Iliade

Les Pays-Bas autrichiens, ce drôle d’ensemble

Quand on parle des Pays-Bas autrichiens, il faut imaginer une mosaïque de provinces, héritées du passé bourguignon et d’un long chapitre sous la domination espagnole. Le territoire rassemble alors une vingtaine de comtés, duchés et principautés, comme la Flandre prospère, le Brabant innovant ou le Luxembourg attaché à ses traditions. Depuis le traité d’Utrecht en 1714, les Habsbourg d’Autriche supervisent ce vaste ensemble depuis Vienne, mais la vie locale s’organise autour de Bruxelles, où le gouverneur général – souvent membre de la famille impériale – veille sur les affaires courantes. Une autonomie relative subsiste, et la population s’attache à ses privilèges locaux, bien que l’ombre impériale plane toujours. De temps en temps, quelques réformes autoritaires, comme celles tentées par Joseph II, viennent réveiller les vieux réflexes de résistance et alimentent même une petite révolution locale en 1790, vite écrasée.

Tu apprécies mes contenus. Clique ici pour soutenir l'édition de cet almanach.

La France face aux monarchies

En cette fin de XVIIIᵉ siècle, il ne fait pas bon être voisin de la France révolutionnaire. Les monarchies d’Europe s’inquiètent de la contagion politique et forment des coalitions pour tenter d’endiguer cette vague qui menace leurs trônes. Les Français, eux, avancent avec force : la bataille de Fleurus, le 26 juin 1794, fait basculer la partie. L’armée française défait les troupes impériales et commence à occuper la région. Mais au-delà de la conquête, les révolutionnaires se veulent aussi « libérateurs » : ils affirment vouloir offrir la liberté aux peuples, même si la réalité de la présence militaire laisse peu de place au choix. C’est dans une ambiance où se mélangent euphorie révolutionnaire et discipline martiale que la France pose les jalons de l’annexion.

Une annexion sous la contrainte

La Convention nationale ne se paie pas de mots : le 1er octobre 1795, elle décrète l’annexion des Pays-Bas autrichiens, mais aussi de la principauté de Liège, du duché de Bouillon et de Stavelot-Malmedy. L’acte n’est pas issu d’un grand consensus local, ni d’une négociation apaisée ; il s’explique par la pression directe des autorités françaises et la présence massive de l’armée. Les représentants locaux, dans un mélange de peur et de résignation, acclament le rattachement comme une émancipation, parfois sous la surveillance attentive des soldats français. L’intégration s’opère rapidement, avec un découpage administratif à la révolutionnaire et une disparition des anciens privilèges.

Le début de la fin des Habsbourg

À Vienne, la dynastie des Habsbourg ne cache pas sa colère ni son désarroi. L’Autriche tente d’abord de résister, menant des actions militaires qui se heurtent à la puissance de l’armée française. Paris impose sa loi, et les troupes autrichiennes doivent évacuer Bruxelles, puis se replier vers le Luxembourg. Privés de leurs provinces occidentales, les Habsbourg admettent finalement la perte de ces terres lors du traité de Campo-Formio en 1797, deux années après la prise de contrôle française. Le coup est rude : c’est tout un pan de la puissance autrichienne qui disparaît sous les assauts de la Révolution.

Dans ce grand bazar européen, l’annexion des Pays-Bas autrichiens le 1er octobre 1795 illustre la force et la complexité de la Révolution française. En redessinant la carte du continent, Paris défie les vieilles monarchies et secoue l’ordre établi. Les Habsbourg, désemparés, laissent derrière eux une Belgique en pleine mutation, témoin du passage brutal entre deux mondes.

Illustration: La bataille de Fleurus (1794) met fin aux Pays-Bas autrichiens, Jean-Baptiste Mauzaisse. – Wikipédia