L’absinthe, surnommée « la fée verte », est interdite le 16 mars 1915 en France par une loi votée par le Parlement français. Cette interdiction concerne la fabrication, la vente en gros et au détail, ainsi que la circulation de cette boisson alcoolisée et des liqueurs similaires.

L’absinthe est une boisson alcoolisée à forte teneur en alcool (entre 45% et 74%) de couleur verte caractéristique. Elle est fabriquée à partir de plantes, principalement l’armoise absinthe, l’anis vert et le fenouil. Sa consommation traditionnelle implique un rituel particulier : on verse l’absinthe dans un verre, on place un sucre sur une cuillère percée au-dessus du verre, puis on fait couler lentement de l’eau froide sur le sucre, ce qui transforme la boisson en une solution laiteuse appelée « louche ». L’absinthe contient de la thuyone, un composé chimique présent dans la plante d’absinthe, longtemps accusé de provoquer des effets hallucinogènes et des crises d’épilepsie.

L’absinthe (Artemisia absinthium) est une plante aromatique et médicinale vivace appartenant à la famille des Astéracées. Elle se caractérise par son feuillage persistant gris argenté et ses feuilles découpées couvertes de poils soyeux. Cette plante peut atteindre une hauteur de 1 à 1,5 mètre. Elle produit de petites fleurs jaunes réunies en capitules qui fleurissent de juillet à octobre. L’absinthe pousse naturellement dans les régions continentales à climat tempéré d’Europe, d’Asie et d’Afrique du Nord, généralement sur des terrains peu accueillants comme les friches, les rocailles et les terres sèches.

Tu apprécies mes contenus. Clique ici pour soutenir l'édition de cet almanach.

L’absinthe est mentionnée dès l’Antiquité, puisque Hippocrate évoque l’alcool d’absinthe dans ses écrits, lui attribuant des effets stimulants sur la créativité et des propriétés aphrodisiaques. La première recette attestée d’absinthe distillée contenant de l’anis vert et du fenouil date de la fin du XVIIIe siècle. Deux versions existent concernant son invention : certains l’attribuent à une herboriste suisse nommée la Mère Henriod, d’autres au docteur Pierre Ordinaire vers 1792. En 1797, Daniel-Henri Dubied achète la recette et s’associe avec son gendre Henri-Louis Pernod pour transformer cette préparation médicinale en boisson apéritive. Ils fondent ensemble la première distillerie d’absinthe à Couvet en Suisse en 1798.

La boisson gagne en popularité lorsque les soldats français la consomment pendant la colonisation de l’Algérie en 1830. Initialement diluée dans l’eau pour lutter contre des infections comme la malaria, son goût plaît aux soldats qui, à leur retour en France, contribuent à sa popularisation nationale. Au XIXe siècle, l’absinthe connaît son âge d’or, devenant un symbole de la vie bohème, prisée par les artistes, écrivains et intellectuels. Elle devient l’emblème des cafés et bistrots parisiens, où se retrouvent les membres de la bourgeoisie et les artistes pour partager ce moment de convivialité qu’est « l’heure verte », entre 17h et 19h.

Plusieurs personnalités célèbres sont connues pour leur consommation d’absinthe. Parmi les artistes, on compte Henri de Toulouse-Lautrec, qui crée même ses propres cocktails à base d’absinthe, et Vincent van Gogh, dont certaines toiles évoquent cette boisson. Du côté des écrivains, Arthur Rimbaud et Paul Verlaine sont de grands consommateurs d’absinthe, tout comme Charles Baudelaire, Oscar Wilde et Guy de Maupassant. Ces artistes et écrivains contribuent à forger l’image de l’absinthe comme muse inspiratrice, mais aussi comme boisson dangereuse, associée à la déchéance et à la folie.

À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, l’alcoolisme est un fléau majeur en France. La consommation d’alcool atteint des niveaux record avec une moyenne de 20 litres d’alcool pur par habitant et par an. Le nombre de débits de boissons explose, avec un café pour 82 habitants en 1910. L’alcoolisme touche toutes les classes sociales et est considéré comme une cause majeure de criminalité, de folie et de dégénérescence. Les médecins hygiénistes et les ligues antialcooliques mènent alors des campagnes de sensibilisation contre ce qu’ils appellent « le péril alcoolique ».

L’absinthe est particulièrement visée car elle est accusée de provoquer des effets plus néfastes que les autres alcools. La thuyone qu’elle contient est considérée comme responsable de troubles neurologiques graves, notamment des crises d’épilepsie. Des études menées par le docteur Valentin Magnan semblent démontrer la toxicité particulière de l’absinthe, qu’il nomme « absinthisme ». L’absinthe est également la cible du lobby viticole qui cherche à éliminer cette concurrence pour favoriser la consommation de vin. Les syndicats viticoles, confrontés à une surproduction et une chute des prix après la résolution du problème du phylloxéra, exigent l’interdiction de l’absinthe.

Après l’interdiction de l’absinthe, plusieurs boissons anisées viennent la remplacer, principalement le pastis. Suite à l’interdiction, les Français ayant pris goût à l’anis qui aromatisait l’absinthe, le pastis fait son apparition entre les deux guerres. À Marseille, Paul Ricard invente un anisé sans absinthe qu’il appelle « Pastis », connaissant un succès fulgurant. Contrairement à l’absinthe, le pastis ne contient pas de thuyone. Plusieurs anciennes marques d’absinthe se reconvertissent dans la production d’anisés sans sucre, comme Jules-Félix Pernod qui fonde en 1918 la marque « Anis Pernod ».

Aujourd’hui, les recherches scientifiques modernes remettent en question la dangerosité spécifique de l’absinthe. Des études récentes montrent que la thuyone est présente en quantités très faibles dans l’absinthe, généralement moins de 10 mg/kg, ce qui est considéré comme inoffensif. Les effets néfastes autrefois attribués à l’absinthe sont désormais principalement imputés à sa forte teneur en alcool plutôt qu’à la thuyone. L’absinthe est redevenue légale dans de nombreux pays, dont la France depuis 2011, mais avec des restrictions sur la teneur en thuyone. Comme pour tous les alcools, c’est l’abus qui est nocif pour la santé, et non la consommation modérée. L’absinthe n’est donc pas considérée plus dangereuse que les autres spiritueux à forte teneur en alcool, mais…

l’abus d’alcool, quel qu’il soit, reste nocif pour la santé.

Pour poursuivre cette lecture

Illustrations (Wikipédia):

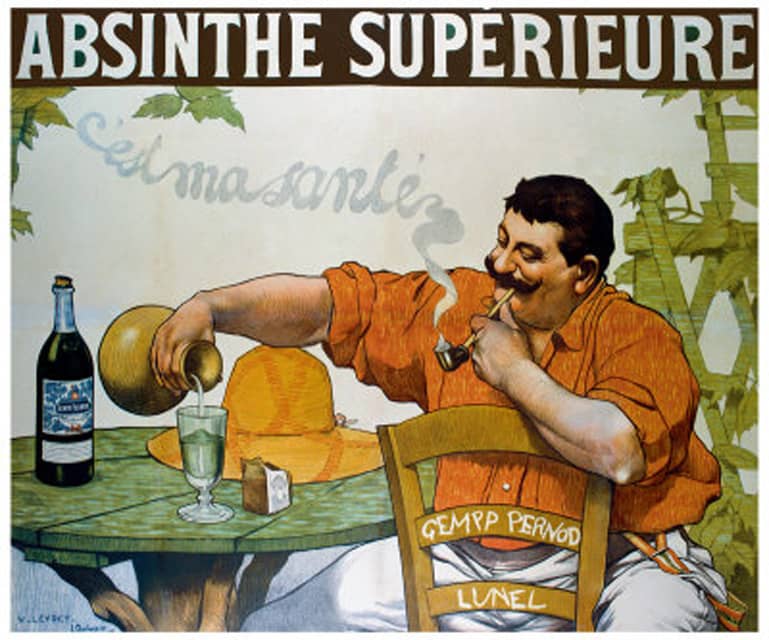

– Absinthe supérieure. Gempp Pernod Lunel, affiche lithographiée de Victor Leydet, avant 1904.

– Un verre réservoir rempli d’une absinthe verte naturellement colorée (avant l’ajout d’eau) à côté d’une cuillère à absinthe.

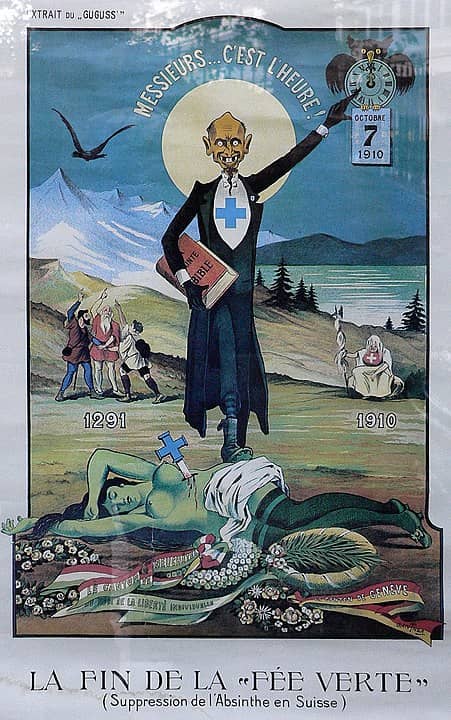

– Affiche critiquant l’interdiction de l’absinthe en Suisse, au début du XXe siècle.