Le 8 mai 1999, Paris perd l’un de ses personnages les plus singuliers : Aguigui Mouna, de son vrai nom André Dupont, s’éteint à l’hôpital Bichat, emporté par une crise cardiaque. Ce jour-là, la capitale voit disparaître celui que beaucoup considèrent comme le dernier amuseur public et le sage des temps modernes. Sa disparition marque la fin d’une époque où la rue était le théâtre de la contestation joyeuse, de la poésie spontanée et de la fraternité populaire.

Sommaire

Un philosophe de rue inclassable

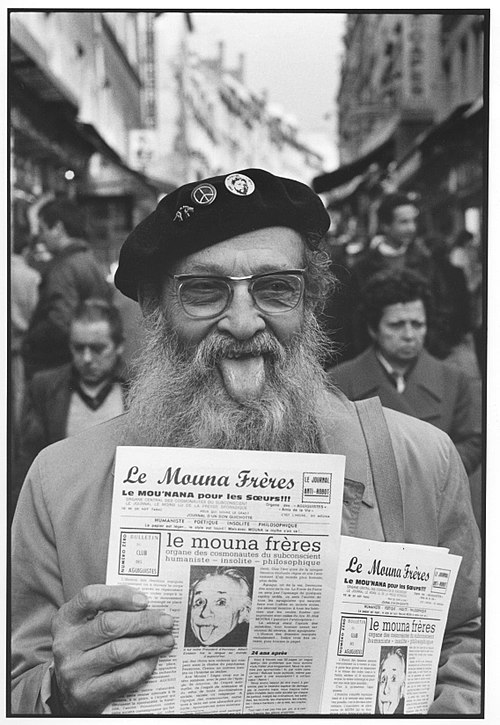

Né en 1911 à Meythet, en Haute-Savoie, André Dupont traverse une jeunesse difficile, marquée par la guerre, la débrouille et les petits métiers. Il arrive à Paris après avoir été restaurateur et avoir fait faillite, décidé à vivre selon ses principes de liberté et de non-conformisme. Rapidement, il s’impose dans le paysage montmartrois et du Quartier Latin, sillonnant les rues à vélo, haranguant les passants, vendant son journal Le Mouna Frères et lançant ses aphorismes percutants.

Son accoutrement attire l’attention : il arbore une barbe et une moustache à moitié rasées, symbole d’un monde « radioactif », un chapeau mou recouvert de badges pacifistes et écologistes, et des vêtements chinés aux puces. Mouna ne cherche pas à se fondre dans la masse, il veut au contraire réveiller les consciences, provoquer le rire et la réflexion. Son allure, à la fois burlesque et poétique, fait de lui une figure immédiatement reconnaissable, un véritable personnage de la rue parisienne.

Tu apprécies mes contenus. Clique ici pour soutenir l'édition de cet almanach.

Le théâtre de la rue

Pour Mouna, la rue est un espace de liberté, un lieu d’expression et de rencontre. Il transforme les trottoirs, les places et les marchés en scène ouverte, improvisant des discours sur des poubelles ou des bancs publics. Il interpelle les passants, les enfants, les touristes, mais aussi les politiques, avec un mélange d’humour, de provocation et de tendresse.

Ses slogans, comme « Les mass médias rendent les masses médiocres » ou « Mieux vaut être actif aujourd’hui que radioactif demain », deviennent des refrains populaires, repris dans les manifestations et les rassemblements alternatifs.

Ses facéties sont légendaires : il brandit un régime de bananes pour dénoncer « le régime est bien bas », jette des graines en lançant « Prenez-en de la graine ! », ou bénit la foule avec une balayette. Il n’hésite pas à se déguiser, à inventer des rituels absurdes, à distribuer des tracts rédigés à la main ou à vendre son journal en clamant : « Lisez le Mouna-Frères et retirez-vous dans un Mouna-stère où on boira de la li-mounade ! »

Mouna fait de la rue un espace de poésie vivante, de satire sociale et de fraternité, où chacun peut devenir acteur, spectateur ou complice.

Un esprit libre, une voix dissidente

Pacifiste, écologiste, antinucléaire et libertaire avant l’heure, Mouna refuse les étiquettes et les récupérations. Il se définit comme un « asocial organisé », revendiquant son indépendance d’esprit et sa liberté de ton.

Contrairement à d’autres amuseurs publics comme Ferdinand Lop, qu’il juge « trop sérieux, petit bourgeois sentencieux et intello-dépendant », Mouna cultive une démarche profondément personnelle, nourrie de lectures, d’expériences et d’une réflexion existentielle.

Il vit très modestement, de la vente de son journal et de quelques dons, sans jamais rechercher la gloire ni l’argent. Il plaisante souvent sur sa pauvreté, affirmant que « ses vêtements viennent des puces » et qu’il n’a « pas de blé », mais que cela ne lui cause « aucun traumatisme crânien ».

Son engagement est total, mais toujours teinté d’humour et d’autodérision. Il prône la non-violence, la solidarité, la décroissance et l’amour universel. À travers ses aphorismes, ses calembours et ses actions, il invite chacun à penser par soi-même, à remettre en question l’ordre établi et à cultiver la joie de vivre.

Une reconnaissance officielle inattendue

Malgré son mode de vie marginal et son esprit frondeur, Aguigui Mouna reçoit une reconnaissance officielle inattendue lorsqu’il est décoré chevalier des Arts et des Lettres par Jack Lang, alors ministre de la Culture. Cette distinction salue son rôle unique d’agitateur public, de poète de rue et de défenseur infatigable de la liberté d’expression. Par ce geste, la République reconnaît la portée culturelle, sociale et même philosophique de son action, ainsi que sa capacité à éveiller les consciences par l’humour, la satire et la critique sociale.

Mouna dans le Montmartre des années 60

Dans le Montmartre des années 60, Aguigui Mouna s’inscrit pleinement dans la tradition bohème et frondeuse du quartier. Il fréquente artistes, marginaux et intellectuels, anime les places et les marchés, et fait de la butte son théâtre quotidien. Sa présence excentrique, ses harangues et ses facéties résonnent avec l’esprit populaire, fraternel et libertaire de Montmartre, alors foyer de créativité et de contestation.

Mouna incarne l’âme du quartier, mêlant provocation joyeuse, poésie de rue et engagement humaniste. Il perpétue la tradition des amuseurs publics et des penseurs libres, tout en renouvelant le genre par son humour, son autodérision et son engagement écologique et pacifiste.

L’hommage de la communauté artistique

À l’annonce de sa mort, la communauté artistique et intellectuelle parisienne exprime une vive émotion. Beaucoup saluent sa capacité à éveiller les consciences, à incarner l’esprit fraternel et libertaire de la ville.

Des artistes, des écrivains, des journalistes et de nombreux anonymes rendent hommage à ce « fou qui dit la vérité », à ce poète de rue qui savait transformer l’absurde en sagesse et la provocation en fraternité.

Cavanna, cofondateur de Charlie Hebdo, résume l’hommage général :

« Mouna, c’est une manif à lui tout seul. C’est l’indignation. Sa philosophie ? Un amour universel, boulimique. »

Son image inspire encore des artistes comme Ben ou Jef Aérosol, qui reprennent ses traits et son esprit dans leurs œuvres. Pour beaucoup, la disparition de Mouna laisse un vide dans le paysage culturel parisien, un manque de cette folie douce et salutaire qui faisait vibrer la ville.

Photo: Mouna Aguigui dans la rue Mouffetard, à Paris, photographié en 1988 par Olivier Meyer. – Wikipédia