Le 24 juin 474, dans une Italie déjà exsangue, Flavius Julius Nepos ceint la pourpre impériale à Ravenne. Ce couronnement, loin des fastes d’antan, se déroule dans un empire en ruine, réduit à quelques lambeaux de territoire et à une autorité vacillante.

Il n’y a plus de foules en liesse ni de cortèges triomphaux ; la cérémonie se fait presque à huis clos, dans l’ombre des murailles de Ravenne, capitale de substitution depuis que Rome elle-même n’est plus qu’un souvenir. Pourtant, à cet instant, Julius Nepos incarne encore l’espoir ténu d’un sursaut romain face à la débâcle. On veut croire, malgré tout, que l’histoire peut encore s’inverser, que Rome peut renaître de ses cendres. Mais la lassitude perce dans les regards, et même les plus fidèles sentent que le temps des miracles est passé.

Sommaire

Peut-on encore parler d’empire ?

Lorsque Julius Nepos accède au trône, l’Empire romain d’Occident n’est plus que l’ombre de lui-même. L’Italie, la Dalmatie et quelques poches en Provence restent les seuls vestiges d’un empire qui, jadis, couvrait toute l’Europe occidentale, l’Afrique du Nord et une partie du Proche-Orient.

Tu apprécies mes contenus. Clique ici pour soutenir l'édition de cet almanach.

La Gaule, l’Hispanie et l’Afrique sont désormais dominées par les royaumes barbares : Wisigoths, Vandales, Francs ou Burgondes. Même le « royaume de Soissons », ultime enclave romaine en Gaule, vit ses derniers jours. Les anciennes provinces, autrefois si fières de porter le nom de Rome, ne regardent plus vers l’Italie. Elles vivent sous de nouvelles lois, parlent d’autres langues, et l’idée même d’un empire uni n’est plus qu’un souvenir lointain, entretenu par quelques lettrés nostalgiques.

L’empire s’est dissous, non dans le sang, mais dans l’oubli et la résignation.

Qui détient vraiment le pouvoir ?

À cette époque, le pouvoir impérial ne tient plus qu’à un fil. Les empereurs ne règnent que par la grâce de l’armée d’Italie, composée en majorité de mercenaires barbares, et grâce à la reconnaissance de l’empereur d’Orient. L’autorité de Julius Nepos, comme celle de ses prédécesseurs, dépend donc autant du bon vouloir des généraux que de l’aval de Constantinople.

Les décisions se prennent moins à Rome ou à Ravenne qu’à la cour de l’empereur Zénon, à des centaines de kilomètres de là. La légitimité impériale n’est plus qu’un jeu d’équilibres précaires, où la diplomatie remplace la force, et où la moindre erreur peut coûter la couronne, voire la vie.

Les empereurs passent, les généraux complotent, et le peuple, lui, regarde ailleurs, préoccupé par sa survie quotidienne.

Que peut bien faire Julius Nepos ?

Durant son court règne, Julius Nepos tente de sauver ce qui peut l’être. Il négocie avec les Wisigoths, cède des territoires pour préserver la paix, et tente de maintenir l’ordre en Italie. Mais il se heurte à l’hostilité de ses propres généraux et à l’indifférence d’une population lassée par les guerres et la misère.

Les élites romaines ne voient en lui qu’un émissaire de Byzance, un étranger venu imposer la volonté de l’Orient. Les soldats, eux, réclament des terres et des soldes que l’État ne peut plus fournir. En août 475, Oreste, chef militaire ambitieux, se retourne contre lui, le force à fuir en Dalmatie, et place son jeune fils Romulus Augustule sur le trône.

Julius Nepos, dernier empereur légitime, s’efface sans bruit, emportant avec lui les derniers restes d’un pouvoir déjà fantomatique.

Quelle légitimité donner à son successeur ?

Romulus Augustule ne règne que quelques mois. Le 4 septembre 476, Odoacre, chef des mercenaires germaniques, le dépose sans effusion de sang. Ce geste, presque anodin pour ses contemporains, marque pourtant la fin d’une histoire millénaire. Il n’y a pas de révolte, pas de cris : Romulus est envoyé dans une villa de Campanie avec une pension, et la vie continue.

Plus aucun empereur n’est proclamé en Occident ; le titre impérial disparaît, emportant avec lui l’idée même de Rome. Les sénateurs, résignés, envoient les insignes impériaux à Constantinople, comme on rend les clefs d’une maison que l’on ne peut plus entretenir.

L’Italie passe sous la coupe d’Odoacre, qui gouverne au nom du roi d’Orient, mais sans illusion : l’Empire, ce rêve de domination universelle, n’est plus.

Pourquoi retenir la date du 4 septembre 476 ?

Cette date offre aux historiens un repère clair, une rupture symbolique. La déposition de Romulus Augustule consacre le passage du pouvoir aux chefs barbares et ouvre la voie au Moyen Âge.

Pourtant, la réalité est plus nuancée : Julius Nepos, réfugié en Dalmatie, continue à se proclamer empereur jusqu’en 480, reconnu par l’Orient. Mais l’Occident, lui, ne croit plus à Rome.

La date de 476 s’impose par sa simplicité, sa force narrative : elle cristallise la fin d’un monde, même si ce monde s’est éteint bien avant, dans les consciences et dans les faits.

L’histoire, avide de dates et de ruptures, choisit ce moment pour tourner la page, même si la transition fut lente, inachevée, presque imperceptible.

Un monde qui s’efface dans l’indifférence

Ainsi s’achève l’Empire romain d’Occident, non dans un fracas apocalyptique, mais dans une lente agonie, presque indifférente. Les hommes de ce temps ne voient pas la fin d’un monde, mais l’émergence d’un autre, incertain et barbare. Les paysans continuent de cultiver la terre, les marchands tentent de survivre, les évêques prêchent la résignation. Les grandes cités se vident, les routes se dégradent, la mémoire de Rome s’efface doucement, remplacée par d’autres rêves, d’autres peurs, d’autres espérances.

Aujourd’hui, nous contemplons cette date du 4 septembre 476 comme la fin de l’Antiquité, conscients que l’histoire ne se termine jamais vraiment, mais qu’elle sait, parfois, refermer ses portes sans bruit.

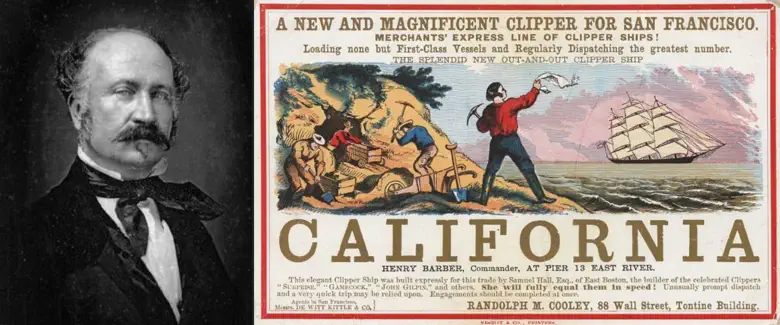

Illustration: image générée par IA