Le 16 juillet 622, un homme quitte La Mecque dans la plus grande discrétion. Il s’appelle Mahomet, il a une cinquantaine d’années, et il est alors rejeté par sa tribu, menacé de mort. Cette fuite n’est pourtant pas une simple échappée pour sauver sa vie, mais le début d’un basculement majeur dans l’histoire : c’est le début de l’Hégire, un tournant fondateur pour la civilisation islamique. À partir de cet instant, une nouvelle communauté voit le jour à Médine, une communauté unie non plus par le sang ou la tribu, mais par la foi et des principes de justice, d’éthique et de solidarité.

Sommaire

De la Mecque à Médine

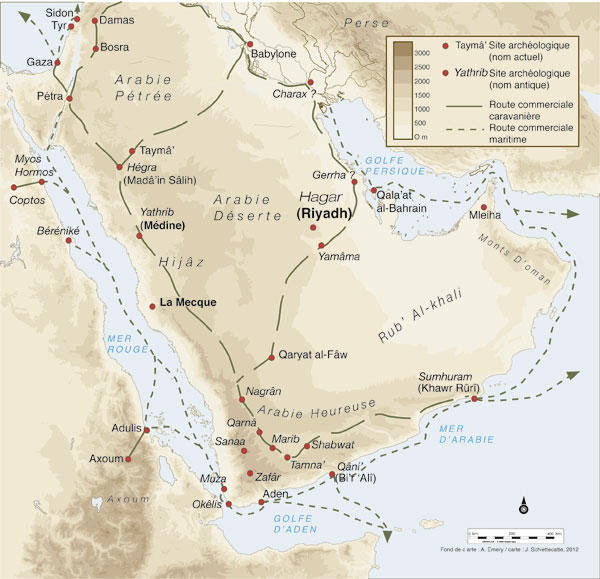

Depuis ses premières révélations en 610, Mahomet est perçu à La Mecque comme un prophète perturbateur. Il grandit dans une cité prospère, traversée par les caravanes, dominée par le culte des idoles et l’organisation tribale. Dès qu’il proclame l’existence d’un Dieu unique, Allah, il défie l’ordre établi. Les élites, qui tirent profit du pèlerinage autour de la Kaaba, redoutent la perte de leur pouvoir et de leurs revenus si le monothéisme s’impose. Les tensions montent, les disciples de Mahomet, minoritaires et vulnérables, sont la cible de brimades, d’exclusions et de violences. Banni, isolé après la disparition de ses principaux soutiens, Mahomet doit renoncer à ses attaches pour préserver sa vie et celle de ses compagnons.

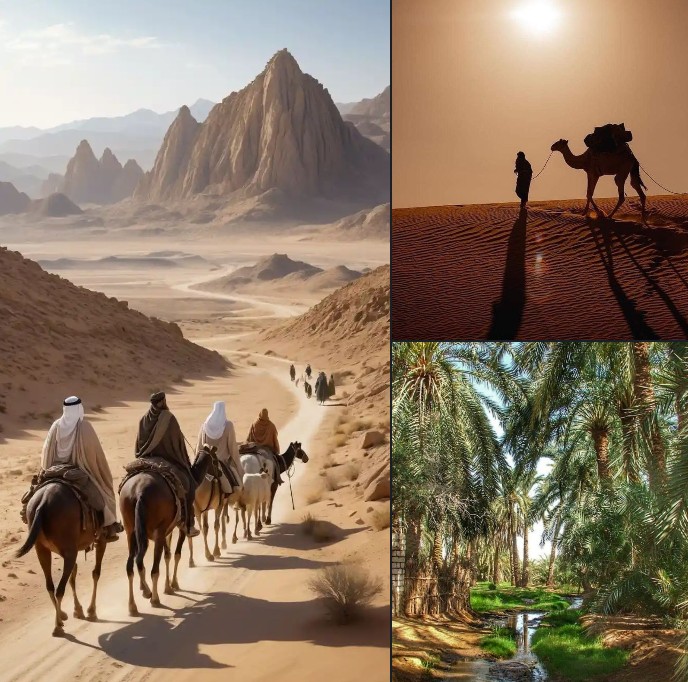

Alors que la situation devient insoutenable à La Mecque, Mahomet reçoit l’invitation de plusieurs notables de Yathrib. Cette cité, marquée par la rivalité entre tribus arabes et présence de communautés juives, cherche un médiateur capable d’apaiser les tensions. Mahomet accepte le défi. Dans la nuit, il quitte sa ville, échappant à un complot visant à l’assassiner. Le voyage s’étire sur près de 500 km, au prix de risques quotidiens : de longues caches dans le désert, la peur constante d’être rattrapé. À Yathrib qui deviendra Médine, la scène change : Mahomet est accueilli comme guide. Deux groupes l’entourent désormais : les Muhajirun (émigrés mecquois) et les Ansar (partisans de Médine). Autour d’eux, l’islam commence à tisser une cohésion nouvelle, mêlant solidarité, foi et dépassement des anciennes rivalités.

Tu apprécies mes contenus. Clique ici pour soutenir l'édition de cet almanach.

La Constitution de Médine

Dès son arrivée, Mahomet entreprend une démarche inédite : il rédige la Constitution de Médine. Ce document, autant pacte d’union que charte politique, pose les bases d’une société où l’identité religieuse l’emporte sur l’appartenance tribale. Pour la première fois, juifs, musulmans et groupes arabes se voient reconnus leurs droits et devoirs : protection mutuelle, liberté religieuse, règlement pacifique des conflits. Mahomet s’impose alors non seulement comme chef spirituel, mais comme arbitre suprême, garant de la justice, responsable de la sécurité collective. L’ancienne société, fondée sur le sang et le clan, cède la place à une communauté de destin unie par des valeurs et des principes : égalité des croyants, solidarité envers les faibles, refus de l’abandon du pauvre ou de l’étranger.

Aux origines d’une foi universelle

Au cœur de cette nouvelle civilisation émerge une doctrine d’une grande clarté. L’islam prône le monothéisme absolu : Dieu est unique, impénétrable, sans associé ni image. Mahomet incarne le sceau des prophètes, héritier d’Abraham, Moïse et Jésus, mais porteur de la dernière révélation. La foi musulmane se structure aussitôt autour de cinq piliers : la profession de foi, la prière, l’aumône, le jeûne de Ramadan et le pèlerinage à La Mecque. Cette simplicité séduit : elle abolit les divisions sociales, insiste sur la justice et la fraternité, offre à chacun, riche ou pauvre, esclave ou noble, un moyen de purification et de rapprochement du Créateur. L’éthique islamique pousse à l’entraide, à l’honnêteté et à l’amour du prochain.

Le Coran naît dans l’effervescence de cette ère nouvelle. Mahomet le transmet oralement, récitant les paroles qu’il reçoit de l’ange Gabriel et que ses compagnons apprennent par cœur ou consignent sur des supports rudimentaires. Ce texte n’est pas juste une prière : il propose un code de vie, donne un sens à l’histoire, corrige et complète les enseignements bibliques et évangéliques. Récité, chanté, médité, il devient la source unique d’autorité : loi, morale, récit des origines et vision du salut se mêlent. Après la mort du Prophète, ses disciples compilent ces révélations dans un livre, qui devient la référence ultime de la foi musulmane et de l’organisation sociale.

La propagation de l’islam

Après l’implantation solide à Médine, l’islam rayonne rapidement. Mahomet amorce des campagnes pour protéger sa communauté : guerres, traités, alliances vont sceller l’unification d’une Arabie autrefois morcelée. La Mecque résiste d’abord puis se rend : Mahomet détruit les idoles de la Kaaba, affirme la centralité du Dieu unique et voit converger à lui tribus et puissants. À la mort du Prophète, en 632, ses successeurs poursuivent l’œuvre. Bientôt, l’islam dépasse l’Arabie : il atteint la Syrie, la Mésopotamie, l’Égypte, le Maghreb, l’Espagne. Plusieurs raisons expliquent cette expansion : la vitalité du message, l’usure des empires byzantin et perse, la capacité d’intégrer les minorités religieuses en leur assurant protection contre paiement d’un impôt.

Si l’islam s’impose avec une telle rapidité, c’est qu’il apporte aux peuples de la région des réponses à leurs attentes. Là où la division régnait, il propose l’unité. Face à l’injustice, il promet la justice. Dans un monde secoué par les guerres et la précarité, l’islam structure la vie individuelle et collective : devoirs précis, solidarité, égalité devant Dieu et loi. Il offre un modèle de coexistence, où chacun trouve sa place : polythéistes, juifs, chrétiens, arabes ou étrangers.

Un message divin perverti par les hommes

Sur les sables d’Arabie, un homme et une poignée de fidèles font naître une société nouvelle. Religieuse, mais aussi politique, juridique et sociale, la civilisation islamique porte son regard loin, se dote d’un calendrier (désormais mondialement utilisé dans le monde musulman), et proclame la fraternité, la paix et la justice comme nouveaux horizons. Aujourd’hui encore, ce récit continue d’inspirer.

Malheureusement le message de Mahomet se trouve parfois trahi, récupéré ou déformé par certains groupes et discours qui en détournent le sens profond. Alors que le Prophète prône à l’origine la paix, l’ouverture, la justice sociale et la miséricorde, ce sont souvent la rigidité, l’intolérance ou la violence qui dominent chez ceux qui prônent une lecture littéraliste ou instrumentalisent la religion à des fins politiques.

L’esprit de tolérance et de coexistence mis en avant à Médine se trouve effacé au profit d’une exclusion de l’autre ou d’une justification de la violence, à rebours du sens originel du “djihad”, qui désigne d’abord l’effort spirituel. Une perversion du message issue le plus souvent de l’ignorance du contexte historique, du refus de la diversité des interprétations et d’un appauvrissement de l’exégèse des textes.

Illustration: images provenant de Pinterest