Le 19 juillet 711, un souffle nouveau traverse la péninsule Ibérique alors que, dans la chaleur du sud andalou, s’approchent deux armées. Ce jour-là, les Wisigoths de Rodrigue découvrent le campement fortifié de leur adversaire sur une colline surplombant la rivière Guadalete. Les ordres grondent, les armes s’aiguisent, les visages se tendent.

Depuis des jours, l’inquiétude grandit au sein du camp chrétien, car les rumeurs rapportent la discipline et la fougue des combattants omeyyades de Tariq ibn Ziyad, fraîchement débarqués d’Afrique du Nord. Ce 19 juillet, c’est bien plus qu’une bataille ordinaire qui s’engage : c’est le sort du royaume wisigoth, et de toute la péninsule, qui se joue. Rodrigue, le dernier roi des Wisigoths, ordonne l’assaut ; la poussière s’élève, les lances jaillissent. Rien ne sera plus jamais comme avant.

Sommaire

Un royaume wisigoth affaibli

Au début du VIIIe siècle, le royaume wisigoth paraît encore puissant, régnant sur la péninsule Ibérique et jusqu’à la Septimanie, au sud de l’actuelle France. Cependant, cette autorité n’est qu’une façade : derrière les murs de Tolède, la capitale, des luttes sanglantes minent l’unité du pouvoir. La succession de Rodrigue n’a rien d’apaisé : arrivé au trône par la force en 710, il doit faire face à des partisans du précédent roi, Witiza, et à une noblesse fragmentée. Famines et épidémies fragilisent la population, tandis que des bandes hostiles profitent du chaos pour fomenter des complots. La société wisigothe, jadis conquérante et structurée, se retrouve à la merci de rivalités internes. Ce climat délétère affaiblit la capacité de résistance face à l’invasion venue du sud. L’armée que rassemble Rodrigue, bien que nombreuse, présente des failles : la fidélité de ses chefs n’est pas assurée, et, sur le terrain, le commandement central peine à imposer sa discipline face à l’adversité.

Tu apprécies mes contenus. Clique ici pour soutenir l'édition de cet almanach.

La déferlante du califat omeyyade

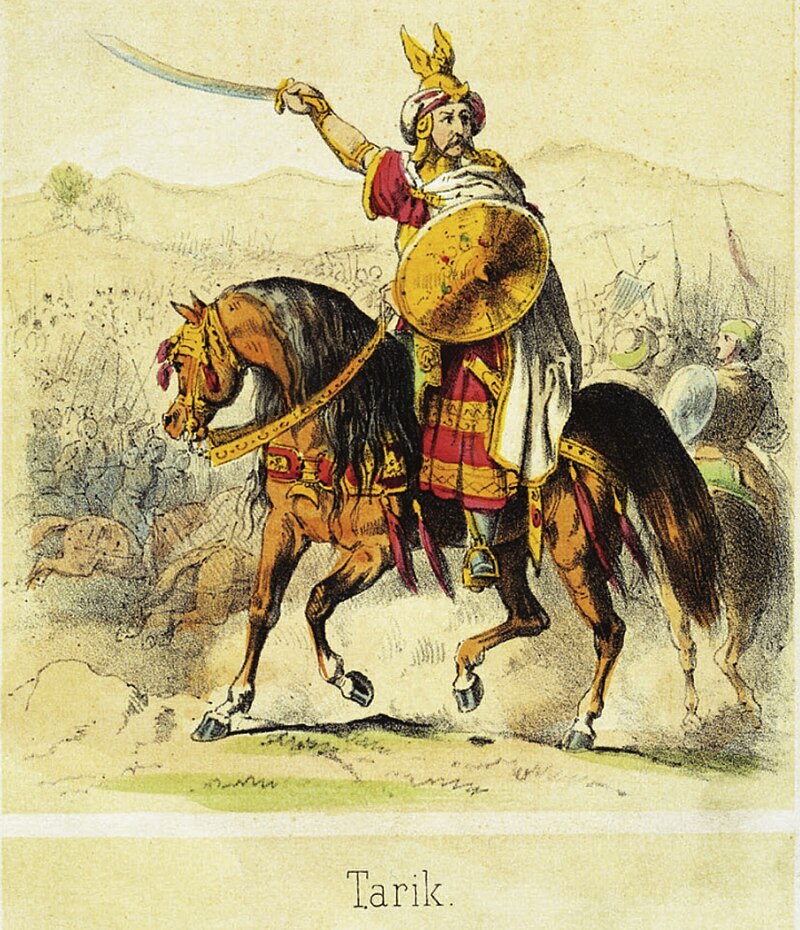

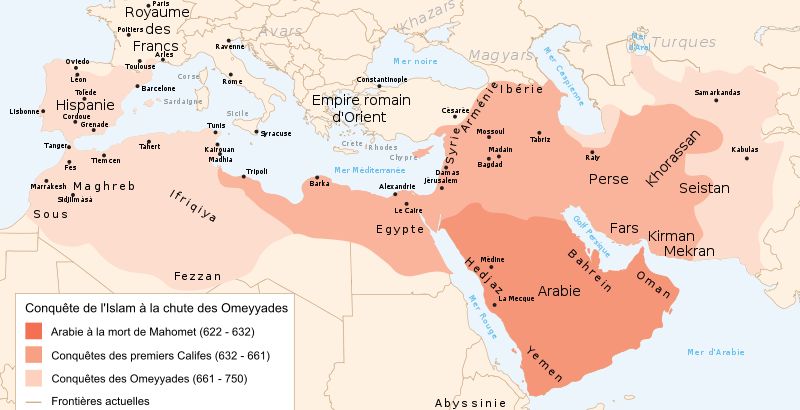

En Afrique du Nord s’élève alors la figure de Tariq ibn Ziyad, commandant berbère passé sous la bannière des Omeyyades de Damas, l’un des plus grands empires du début du Moyen Âge. Le califat omeyyade, à cette époque, domine un immense territoire, couvrant l’Afrique du Nord, le Proche-Orient, une partie de l’Asie centrale et, désormais, s’apprête à ouvrir un front européen inédit. Les ambitions sont grandes : Tariq, avec une armée initiale de 7 000 à 12 000 hommes, essentiellement des Berbères récemment convertis à l’islam, débarque au promontoire qui portera plus tard le nom de Gibraltar (Jabal Tariq). Moussa Ibn Noçaïr, le gouverneur d’Ifriqiya, supervise à distance cette opération décisive pour le rayonnement musulman en Occident.

Le détroit franchi, Tariq avance rapidement : il tient un discours célèbre à ses hommes, leur ordonnant de brûler les navires pour les dissuader de fuir et les galvaniser.

Ô gens, où est l’échappatoire ? La mer est derrière vous, et l’ennemi devant vous, et vous n’avez par Dieu que la sincérité et la patience […]

Ṭariq ibn Ziyad

Sa stratégie brille par son audace : frapper un coup décisif sur une terre destabilisée par ses propres dissensions. Comptant sur la rapidité de manœuvre et le moral élevé de ses troupes, Tariq va imposer une nouvelle dynamique à la conquête, mettant à l’épreuve la puissance des Wisigoths sur leur propre sol.

Le choc du Guadalete

Le 19 juillet, les regards se croisent de part et d’autre du champ de bataille, où chaque strate de la société wisigothe vient défendre sa survie. Rodrigue initie l’offensive par une attaque de cavalerie d’envergure contre les lignes omeyyades. L’assaut est stoppé net : les défenseurs, abrités derrière leur palissade, ripostent à coups de flèches et de lances ; la première journée se termine sans vainqueur. S’ensuivent alors deux jours d’escarmouches et de combats, ponctués d’embuscades savamment tendues des deux côtés. L’armée wisigothe, en surnombre, semble tenir le choc, son roi galvanisant ses partisans du haut de son trône installé au cœur des troupes.

Pourtant, le sort bascule de manière brutale : en plein affrontement, des contingents entiers, menés par la famille de Witiza et d’autres nobles mécontents, trahissent Rodrigue et abandonnent le champ de bataille. Les musulmans exploitent cette faille avec la discipline et la rapidité qui les caractérisent. L’effondrement de la ligne centralise la panique : la cavalerie berbère s’engouffre dans la brèche, les Wisigoths se dispersent dans la déroute, et Rodrigue disparaît dans la mêlée, probablement tué sur place. La noblesse qui l’accompagne tombe elle aussi. La victoire omeyyade est totale, l’élite wisigothe anéantie. La route de Tolède et du cœur de la péninsule s’ouvre largement aux conquérants.

Le début d’Al-Andalus, une ère nouvelle

Portée par l’éclat de sa victoire, l’armée de Tariq ibn Ziyad ne rencontre, dès lors, que peu de résistance organisée. Tolède, capitale du royaume, tombe en quelques semaines. Les grandes villes s’inclinent une à une. La prise du pouvoir s’accompagne dans de nombreux cas de l’accueil, parfois favorable, d’une population lassée des troubles, des persécutions et des famines qui ont marqué la fin du règne wisigoth. Ainsi se fonde Al-Andalus, territoire islamique couvrant bientôt toute la péninsule ibérique à l’exception de zones montagneuses comme celles des Asturies ou des Pyrénées. Ce nouvel espace va, selon les périodes, s’étendre au-delà des Pyrénées vers la Septimanie, avant de se réduire au fil des siècles de la Reconquista.

Al-Andalus n’est pas qu’un simple territoire conquis : c’est un monde à part entière. Musulmans, juifs et chrétiens (qui deviennent des dhimmi, sujets protégés moyennant un impôt) y cohabitent dans un tissu urbain renouvelé. Cordoue, bientôt capitale, rayonne par sa mosquée, ses bibliothèques, l’effervescence intellectuelle et scientifique qu’elle attire. Les routes, l’agriculture, les arts et l’architecture connaissent une transformation sans précédent. La société ibérique s’ouvre à de nouveaux horizons, échangeant savoirs et techniques avec l’Orient, le Maghreb et le reste de l’Europe.

Illustration: La retraite wisigoth face à la cavalerie berbère, tableau de Salvador Martínez Cubells. – Wikipédia