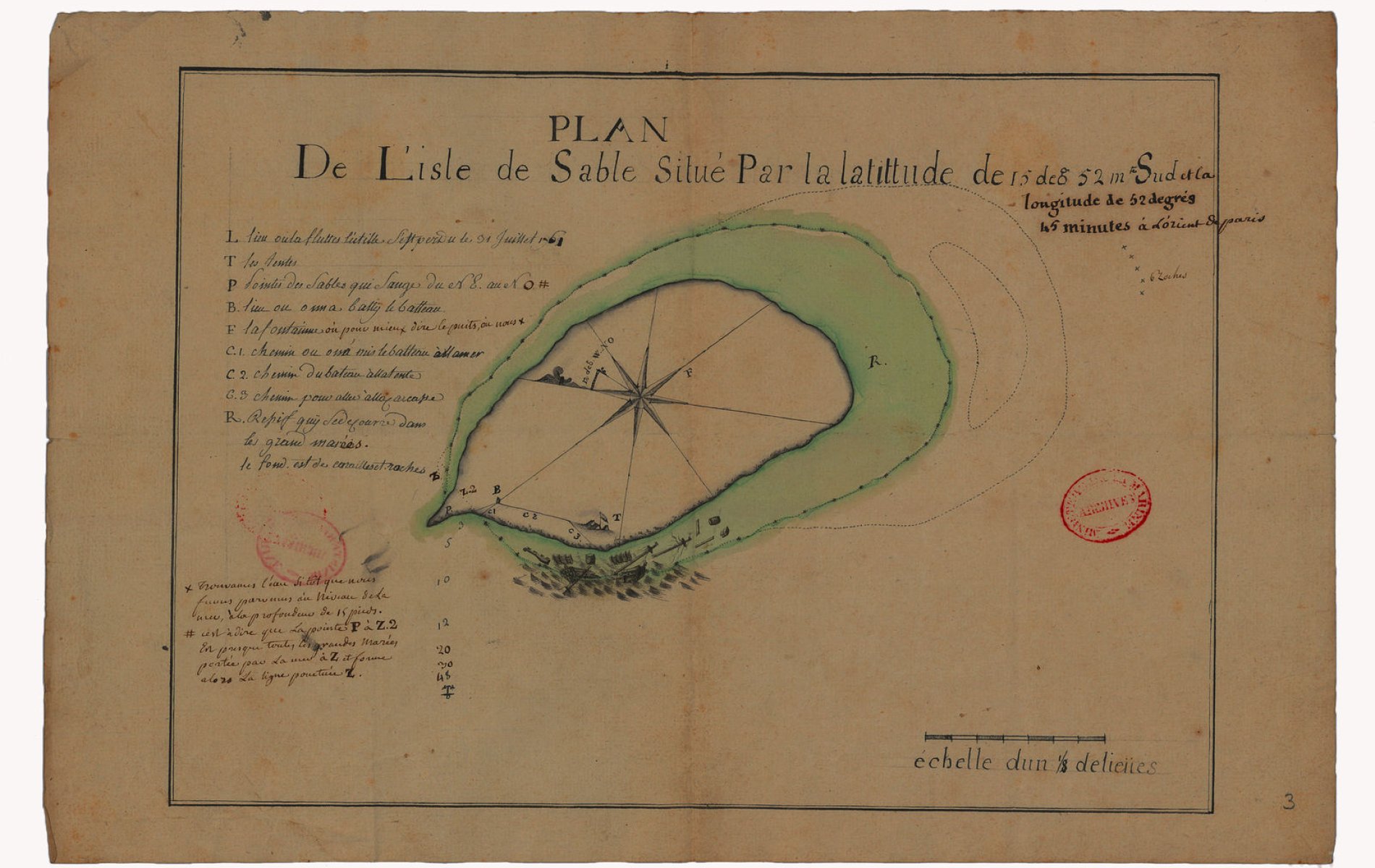

Le 31 juillet 1761, l’île de Sable, aujourd’hui connue sous le nom d’île Tromelin, devient le théâtre d’un événement tragique et méconnu. Le navire français L’Utile, appartenant à la Compagnie française des Indes orientales, s’échoue sur les récifs coralliens entourant l’île avec à son bord près de 160 esclaves malgaches achetés illégalement ainsi qu’une centaine de marins. Ce naufrage marque le début d’une véritable tragédie humaine.

Sommaire

Un environnement hostile et inhospitalier

L’île Tromelin, dénuée d’eau douce naturelle et protégée uniquement par de faibles récifs, est balayée en permanence par des vents violents venant des alizés. Couvrant à peine un kilomètre carré, elle ne possède aucune végétation haute ni ressources agricoles.

Les esclaves survivants – majoritairement des hommes et des femmes malgaches, ils ne sont plus que 80, les autres ayant péri noyés dans les cales du navire – doivent faire preuve d’une ingéniosité extraordinaire pour tenter de survivre. Ils récupèrent les matériaux du navire détruit, construisent des abris en pierre spécialement conçus pour protéger du vent et des tempêtes, alors même qu’ils étaient habitués à des constructions végétales dans leur pays d’origine.

Tu apprécies mes contenus. Clique ici pour soutenir l'édition de cet almanach.

Pour trouver de l’eau, ils creusent un puits qui se révèle contenir une eau saumâtre, difficile à boire et insuffisamment abondante, mais néanmoins vitale. Côté alimentation, ils exploitent toutes les ressources animales possibles autour de l’îlot : œufs d’oiseaux, sternes, tortues, poissons et échassiers. Chaque prise est le fruit d’un effort considérable, dans un écosystème fragile et presque désertique, qui les contraint à une extrême sobriété alimentaire.

La vie quotidienne sur Tromelin

Face à ces conditions extrêmes, les esclaves survivants élaborent une micro-société fondée sur l’entraide et la solidarité. Grâce aux vestiges archéologiques retrouvés, nous savons qu’ils fabriquent eux-mêmes des outils et des ustensiles à partir de fragments de cuivre, de bois flotté, de coquillages ou d’os. Ils maintiennent un feu grâce aux débris du navire, essentiel pour cuisiner et conserver un semblant de chaleur face à la rude nuit insulaire.

Ensemble, ils réorganisent leur espace, bâtissent un campement collectif constitué d’environ une douzaine de petites constructions robustes, orientées pour résister aux tempêtes. Ils ajustent continuellement leur habitat afin de s’adapter à des conditions climatiques souvent imprévisibles et rigoureuses. Ces efforts manifestent un formidable instinct de survie et une volonté farouche de vivre et de préserver leur dignité, malgré l’abandon et la quasi-certitude de la mort.

Les marins rescapés

Deux mois après le naufrage, les marins – ayant construit une embarcation de fortune, La Providence – quittent Tromelin. Ils emportent avec eux une promesse, celle de revenir retrouver et sauver les esclaves laissés derrière eux. Cette promesse est malheureusement trahie.

Les autorités coloniales se montrent sourdes aux appels au secours, la plupart des marins reprennent leur vie sur d’autres mers ou peut-être même non loin de Tromelin. Pendant près de quinze ans, les hommes, femmes et enfants de Tromelin subissent un isolement absolu, complètement oubliés de tous. Cette injustice constitue l’un des épisodes les plus sombres de l’histoire du colonialisme français.

Ce n’est qu’en 1776 que le chevalier de Tromelin, commandant la corvette La Dauphine, réussit à organiser une expédition de sauvetage. Il récupère les huit derniers survivants : sept femmes adultes et un bébé de huit mois, tous profondément amaigris et fragilisés après des années d’épreuves.

Une vie faite d’oublis

Le retour à l’île de France (aujourd’hui l’île Maurice) des survivants marque la fin de quinze ans d’incroyable endurance. Ces derniers, malgré leur extrême faiblesse physique, incarnent une histoire de résilience exemplaire. Hélas, les archives restent silencieuses quant à leur destin individuel et leur intégration dans la société coloniale, ce qui souligne à la fois le déni posthume et la marginalisation persistante de leur expérience.

Le nom de Tromelin reste attaché à cette histoire par le chevalier de Tromelin, mais la honte d’un abandon aussi cruel hante toujours la mémoire collective. Ce récit met en lumière l’inhumanité d’un système où des vies humaines sont traitées comme accessoires, oubliées dans l’indifférence.

Tromelin aujourd’hui

L’île Tromelin n’abrite plus aujourd’hui aucun résident permanent. Administrée par la France dans le cadre des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), elle reste un territoire isolé et fragile. Une station météorologique, appelée station Serge Frolow, est installée en permanence par roulement avec des équipes d’occupants temporaires. L’accès à l’île se fait exclusivement par hélicoptère, le terrain d’atterrissage ayant été condamné pour préserver la biodiversité locale, notamment les colonies d’oiseaux marins.

Tromelin est désormais principalement une réserve naturelle où s’épanouit une faune marine remarquable.

Illustrations:

– Vue aérienne de l’île de Tromelin dans l’océan indien © Crédit photo : RICHARD BOUHET

– Les fouilles archéologiques.

– Nidification d’un fou sur un veloutier. – Wikipédia