Le mois de mai 1968 reste gravé dans la mémoire collective comme le moment où la France bascule. Étudiants, ouvriers, intellectuels : toute une société se lève, bouleverse l’ordre établi et fait trembler le pouvoir. Retour sur les étapes marquantes, de l’étincelle du 2 mai à l’apaisement progressif en juin.

Sommaire

2 mai 1968 : Le point de départ

Tout commence le 2 mai 1968. Après des semaines d’agitation à l’université de Nanterre, le doyen Pierre Grappin décide de fermer la faculté, craignant des affrontements entre étudiants d’extrême gauche et d’extrême droite. Aussitôt, des étudiants de Nanterre se dirigent vers la Sorbonne, en plein cœur de Paris. Ce soir-là, la tension monte d’un cran et la capitale s’apprête à devenir l’épicentre d’une contestation sans précédent.

La Sorbonne s’embrase

Le 3 mai, la Sorbonne devient le théâtre d’un affrontement décisif. Alors qu’un meeting se tient dans la grande cour, le recteur de Paris fait appel à la police pour expulser les « perturbateurs ». L’intervention est brutale : des centaines d’étudiants sont arrêtés, les premiers pavés volent boulevard Saint-Michel, les barricades surgissent dans le Quartier latin. La nouvelle de la répression fait l’effet d’une traînée de poudre.

Tu apprécies mes contenus. Clique ici pour soutenir l'édition de cet almanach.

L’embrasement national

Le choc de la répression à Paris suscite une vague de solidarité dans tout le pays. Dès le 10 mai, la fameuse « Nuit des barricades » marque un tournant : affrontements violents, centaines de blessés, la France retient son souffle. Les syndicats appellent à la grève générale pour le 13 mai. C’est un raz-de-marée : 7 à 10 millions de travailleurs cessent le travail, les usines sont occupées, les transports s’arrêtent, la vie quotidienne est bouleversée. La contestation touche toutes les régions, grandes villes comme campagnes, et réunit étudiants, ouvriers, employés, enseignants et même commerçants.

Le gouvernement vacille, la société se transforme

Face à l’ampleur du mouvement, le gouvernement tente d’abord d’apaiser la situation. Georges Pompidou, Premier ministre, annonce la libération des étudiants arrêtés et la réouverture des universités. Mais la grève s’étend, la société s’enflamme, la parole se libère. Les négociations s’ouvrent : les accords de Grenelle, signés le 27 mai, prévoient des hausses de salaires, une augmentation du SMIG de 35 %, la semaine de 40 heures, l’abaissement de l’âge de la retraite et de nouveaux droits syndicaux. Pourtant, la base ouvrière rejette ces accords, estimant que les avancées sont insuffisantes.

Le 29 mai, le général de Gaulle quitte Paris pour Baden-Baden, puis revient et annonce la dissolution de l’Assemblée nationale. Le 30 mai, une immense manifestation gaulliste défile sur les Champs-Élysées, tandis que le pays entame un lent retour à la normale.

L’essoufflement et la fin du mouvement

Début juin, le mouvement s’essouffle. La lassitude gagne les grévistes, la reprise du travail s’amorce dans les usines et les administrations. La police évacue les derniers lieux occupés, comme la Sorbonne et le théâtre de l’Odéon. Les élections législatives de fin juin consacrent la victoire écrasante des gaullistes, confirmant le retour à l’ordre et la fin de la crise.

L’héritage de mai 68

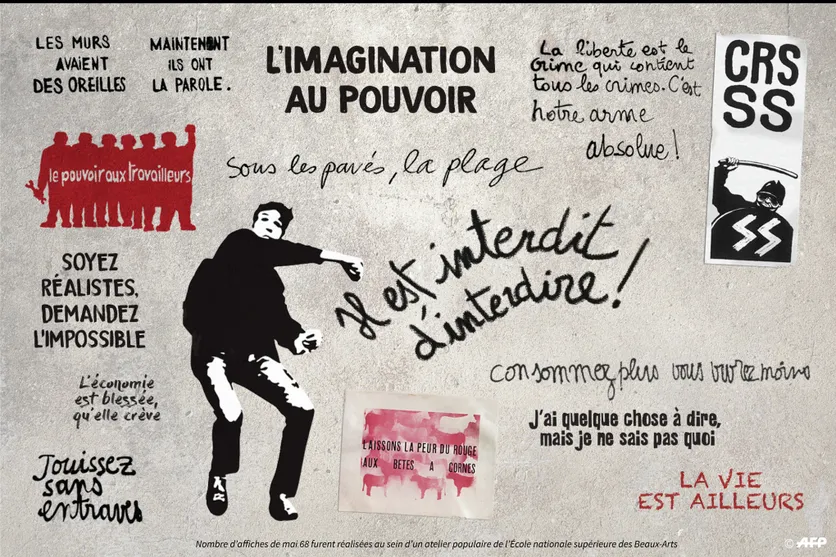

Mai 68 n’est pas qu’une crise sociale : c’est une révolution des mentalités. La société française sort transformée : libération de la parole, nouveaux droits sociaux, affirmation de la jeunesse et des femmes, remise en cause des hiérarchies. L’ordre politique se rétablit, mais rien ne sera plus jamais comme avant.

Mai 68, c’est l’histoire d’un printemps où la France s’arrête, débat, rêve, s’affronte… et se réinvente… pour un temps.